Abtauchen oder neu erfinden?

Viele Schwimmbäder hierzulande sind mit enormem Sanierungsstau und steigenden Energiepreisen konfrontiert, immer drängender stellt sich die Frage, ob sich der Betrieb noch lohnt. Doch verliert die Gesellschaft womöglich mehr als ein Freizeit- und Sportangebot, wenn diese Gebäude aus der Nutzung fallen? Und was könnten Konzepte sein, um die gesellschaftliche Bedeutung von Bädern auch in andere Nutzungen zu überführen? Diesen Fragen geht Die Architekt-Chefredakteurin Elina Potratz anhand von vier Beispielprojekten nach.

Für die Behauptung, dass Schwimmbäder demokratische Räume sind, spricht schon einmal eines: Mit nassem Haar und in Badekleidung ist in der Regel nicht erkennbar, ob jemand im Loft oder in einer Einzimmerwohnung lebt, ob das Konto überzogen ist oder man von den Zinsen lebt. Statussymbole und andere Zeichen sozialer Distinktion bleiben weitgehend in der Umkleidekabine zurück. Schwimmbäder gehören also zu den Orten, wo wir uns grundsätzlich etwas „gleicher“ gegenübertreten als andernorts.

Auch der Historiker Matthias Oloew, der die Architekturgeschichte von Schwimmbädern(1) untersucht hat, beschreibt sie als Orte, „an denen wir uns alle gleichberechtigt begegnen“. Gerade deshalb seien sie „Objekte der Kultur“, in denen sich eine demokratische Errungenschaft unserer Gesellschaft manifestiere.(2)

In der Tat spiegelt sich auch in der Geschichte von Schwimmbädern ein Prozess gesellschaftlicher Egalisierung und Demokratisierung. Recht lange in der rund 200-jährigen Karriere der öffentlichen Bäder waren etwa Geschlecht und Vermögen noch trennende oder sogar ausschließende Faktoren. Ein besonders dunkles Kapitel war der Bäderantisemitismus, der in der NS-Zeit seinen Höhepunkt erreichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg schließlich führte der Wirtschaftsboom zum Bau zahlreicher Hallenbäder, in denen – zumindest der Theorie nach – alle als Gleiche zusammenkommen.(3)

Unter- oder überschätzt?

Dass Schwimmbäder einen Beitrag zur Demokratie leisten – indem sie den Austausch zwischen Menschen fördern, ein respektvolles Miteinander begünstigen oder sogar Toleranz und Mitgefühl stärken –, wird immer wieder betont und wäre sicherlich wünschenswert. Völlig unumstritten ist diese Vorstellung jedoch nicht. Eine Ausstellung, die momentan im Haus der Geschichte Baden-Württemberg zu sehen ist, trägt den Titel „Frei Schwimmen. Gemeinsam?!“ und thematisiert auch die aktuellen Konflikte, die sich rund um das Schwimmbad drehen. Dabei geht es um Fragen von Nacktheit und Verhüllung, um geschützte Räume für behinderte und queere Menschen sowie um Gewalt und Eskalationen in Freibädern.

Projizieren wir also zu viel in diese Bauaufgabe und überschätzen wir ihre gesellschaftliche Bedeutung? Oder sind Schwimmbäder wirklich essenziell für das Miteinander? Diese Frage ist heute relevanter denn je, da viele Bäder aus den 1960er- und 70er-Jahren stammen und inzwischen ein kritisches Alter erreicht haben, in dem eine umfassende Sanierung ansteht.

Zudem ist durch die gestiegenen Energiekosten umso deutlicher geworden, welch enormen finanziellen und energetischen Aufwand der Betrieb von Schwimmbädern erfordert. Sie sind auf erhebliche Subventionen angewiesen, da die Eintrittsgelder die Kosten bei Weitem nicht decken. Wie Christian Kuhn, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, betont, könne zwar derzeit nicht von einem flächendeckenden Bädersterben die Rede sein, dennoch sei die Situation kritisch: „Tatsächlich haben schon ein paar Bäder schließen müssen, aber die Wasserfläche ist nicht geschrumpft. Das eigentlich Problem ist der enorme Sanierungsstau. Solche Investitionen können sich die meisten Kommunen nicht leisten.“ Droht damit also in den nächsten Jahren vielerorts nicht nur eine bauliche, sondern auch eine gesellschaftliche Ressource zu verschwinden?

Auch wenn die Bedeutung von Schwimmbädern nicht exakt quantifizierbar ist, erfüllen sie zentrale Merkmale demokratischer Orte – und das in einer Zeit, in der solche Räume in Städten womöglich seltener werden. Sie sind niedrigschwellig und (meist) ohne große finanzielle Hürde zugänglich, liegen oft zentral oder sind gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Und wer den Eintritt einmal gezahlt hat, kann sich dort aufhalten, ohne ständig weiteres Geld ausgeben zu müssen. Gerade deshalb – und vermutlich auch, weil Schwimmen zu den beliebtesten Sportarten zählt – treffen im Schwimmbad besonders viele unterschiedliche Milieus und Altersgruppen aufeinander. Es entsteht eine soziale Durchmischung, die es ermöglicht, die eigene Blase zu verlassen und mit Menschen in Kontakt zu kommen, denen man im Alltag vielleicht nicht begegnen würde.

Nicht zuletzt – darauf weisen Organisationen wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) immer wieder hin – sind Schwimmbäder essenziell, um das Schwimmen zu erlernen. Schließungen führen zwangsläufig dazu, dass immer mehr Menschen nicht schwimmen können, was das Risiko von Badeunfällen erhöht. Laut DLRG kann bereits jedes zweite zehnjährige Kind nicht sicher schwimmen. Doch die Folgen reichen über die unmittelbare Gefahr hinaus: Wer nicht oder nur schlecht schwimmen kann, ist in seiner Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingeschränkt. Ein wichtiger Bereich der Freizeitgestaltung und Bewegung bleibt diesen Menschen verschlossen.

Gerade in kleinen Städten und Gemeinden stoßen selbst die besten Absichten an ihre Grenzen. In Bayern mussten seit 2018 beispielsweise rund 15 Bäder schließen. Neben finanziellen Aspekten spielt dabei auch der Rückgang der Besucherzahlen eine Rolle – und es ist nachvollziehbar, dass Kommunen Kosten und Nutzen abwägen müssen.

Hochkultur und Ort der Nachbarschaft

Dass geschlossene Schwimmhallen nicht unmittelbar abgerissen werden, ist oft dem Zufall geschuldet oder dem Umstand, dass sie unter Denkmalschutz stehen. So war es auch im brandenburgischen Luckenwalde, das nicht nur Mendelsohns berühmte Hutfabrik, sondern auch ein Schwimmbad aus den 1920er-Jahren besitzt, entworfen von Hans Hertlein. Dieses wurde bis 1990 durch die Abwärme des benachbarten Elektrizitätswerks beheizt. Nach der Wende jedoch, als viele Industriebetriebe schlossen und die Nachfrage nach Energie ausblieb, wurde das E-Werk überflüssig – und mit ihm die Wärmequelle für das Schwimmbad, das daraufhin ebenfalls den Betrieb einstellen musste.

Erst nachdem das E-Werk 2019 als Kulturort wiederbelebt wurde, rückte auch das ehemalige Schwimmbad wieder in den Fokus. Der Künstler Pablo Wendel und die Kuratorin Helen Turner sind Betreiber des E-Werks, einem Zentrum für zeitgenössische Kunst, das aber zugleich wieder Strom produziert – jedoch heute nicht mehr aus Braunkohle, sondern aus Biomasse. Wendel und Turner erkannten schnell das räumliche Potential des Stadtbads und begannen, auch dort Kunst- und Kulturprojekte zu realisieren.

Für Pablo Wendel war die Aufführung der zeitgenössischen Oper Sun & Sea, die 2019 auf der Kunstbiennale uraufgeführt wurde und den Goldenen Löwen gewann, schließlich der Durchbruch für die ehemalige Schwimmhalle: „Das war ein Gamechanger. Hier kamen sowohl Kunstfachleute als auch Nachbarinnen und Nachbarn aus Luckenwalde zusammen – und alle waren begeistert. Zum ersten Mal zeigte sich, welche Qualitäten das Stadtbad für die kulturelle und soziale Nachnutzung besitzt.“

Vor drei Jahren wurde für das Projekt eine städtebauliche Förderung bewilligt – allerdings unter der Auflage, dass die Stadt zwei Millionen Euro beisteuert. Nach langen Diskussionen stellte sie schließlich nur die Hälfte bereit, wodurch auch nur drei statt sechs Millionen Euro Gesamtförderung zur Verfügung stehen. Gleichzeitig wurde mit Mitteln aus der Kulturförderung eine „Phase 0“ durch das junge Planungsbüro Rurbane Realitäten in Auftrag gegeben.

Aktivierung durch Zugänglichkeit

Im Zentrum der „Phase 0“ stand die Frage, wie der Ort wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt und lokale Mitstreiter gefunden werden können, um ihn zu aktivieren. „Im ländlichen Raum und in strukturschwächeren Gegenden ist eine Kommune darauf angewiesen, dass die Räume durch zivilgesellschaftliches Engagement mitbelebt und getragen werden“, meint Nelli Fritzler von Rurbane Realitäten.

Ein wichtiges Mittel, um das Interesse der Stadtbewohner zu wecken, war es, Erinnerungen an das Stadtbad aufleben zu lassen. Die Planerinnen Nelli Fritzler und Anna Holzinger luden die Bevölkerung ein, ihre Geschichten über Postkarten oder einen eigens eingerichteten Anrufbeantworter zu teilen. Die Aktion kulminierte schließlich in einer Kunstperformance, bei der das Bad für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Mit Musik aus der Zeit, als das Bad noch in Betrieb war, dem typischen Chlorgeruch und Zeitzeugen, die über Mikrofone ihre persönlichen Erinnerungen erzählten, wateten die Menschen durch Kunstnebel im ehemaligen Schwimmbecken.

Nelli Fritzler beschreibt das Zugänglichmachen des Raums als einen zentralen Moment: „Raumpotenziale zu vermitteln bedeutet oft einfach, den Menschen die Möglichkeit zu geben, den Raum zu betreten und das Potenzial selbst zu erleben.“ Für Pablo Wendel wiederum war die Performance bereits eine erste künstlerische Aktion mit der Bevölkerung vor Ort, die zugleich half, den Blick in die Zukunft zu öffnen: „Wir haben zunächst zurückgeschaut – aber dabei schaut man natürlich auch automatisch nach vorne.“ Gleichzeitig zeigte sich bei der temporären Nutzung des Gebäudes, welche konkreten baulichen, brandschutztechnischen und weiteren Probleme bei der Nutzung bestehen. Diese Erkenntnisse flossen bereits in die Ausschreibung für den Umbau ein, die mittlerweile veröffentlicht wurde.

Pablo Wendel blickt zwar zuversichtlich in die Zukunft und hofft, den geplanten Kulturort weiter mitbetreiben zu können. Gleichzeitig sind ihm die Herausforderungen und Risiken des Projekts durchaus bewusst: „Einen solchen Ort zu betreiben, kostet Geld – nicht nur für den laufenden Betrieb, sondern auch für zukünftige Sanierungen. Das Projekt soll sich finanziell selbst tragen – besonders für eine kulturelle Nutzung ist das eine große Herausforderung. Das E-Werk ist bemüht, gemeinsam mit der Stadt ein stimmiges Konzept zu entwickeln.“ Die architektonischen Eingriffe sollten seiner Ansicht nach daher „möglichst offen und multifunktional“ gestaltet werden, denn: „Wir wissen nicht, was in fünf Jahren ist, und wir wissen nicht, welche Nutzungen sich wirklich durchsetzen werden.“

Gemischte Nutzung im Denkmal

In Kassel war es ebenfalls ein Denkmal aus der Bauhauszeit, das nach über zehn Jahren Leerstand wiederbelebt werden konnte. Das Hallenbad Ost, entworfen von Ernst Rothe und Gerhard Jobst und 1930 eröffnet, war bis 2007 in Betrieb – bis Teile der Deckenkonstruktion herabzufallen drohten und das Bad geschlossen wurde. Ein Gutachten zeigte, dass der Beton der Deckenkonstruktion durch Chloreintrag korrodiert war, was bei zahlreichen Schwimmbädern ein Sanierungsgrund ist. Sogar der Abriss des Gebäudes wurde schließlich genehmigt. Glücklicherweise kauften drei Kasseler Architekten – Keivan Karampour, Thomas Meyer und Marc Köhler – das vernachlässigte Gebäude und hinterfragten die Notwendigkeit des Abrisses. Es stellte sich heraus, dass die Konstruktion nur dann nicht mehr trägt, wenn sie weiterhin Chlor ausgesetzt ist, andernfalls könne sie erhalten bleiben.

Heute ist das Schwimmbad umgebaut und seit mehreren Jahren in Betrieb. Im Kopfbau, wo früher die Umkleiden und Verwaltungszimmer waren, sitzen mehrere Arztpraxen und ein Ingenieurbüro. Die ehemalige Schwimmhalle wird als Veranstaltungsraum genutzt, wobei eine eingezogene Betondecke das einstige Schwimmbecken in eine Eventfläche verwandelt hat. Zudem wurden in dem Gebäude Büroräume für das planende Architekturbüro KM Architekten geschaffen, die als dreigeschossige Holzkonstruktion ausgeführt wurden. Diese werden vom Hauptraum nur durch eine dünne Glashaut abgetrennt. Ein hoher Holzquader, der als verbindendes Element zwischen den beiden Sphären dient, enthält einen Besprechungsraum.

Die Nutzung des Hallenraums als Eventlocation ergab sich laut Architekt Marc Köhler erst im Verlauf des Projekts: „Das Konzept hatten wir nicht von Anfang an, sondern erst als klar wurde, dass der Raum in dieser Form ‚übrig bleibt‘.“ Inzwischen hat der Hauptraum bereits zahlreiche Kulturveranstaltungen beherbergt, darunter eine große Ausstellung des indonesischen Kollektivs Taring Padi im Rahmen der documenta fifteen, die seinerzeit für große Aufmerksamkeit sorgte. Auch einige Konzerte fanden hier statt, bei denen dem Raum eine exzellente Akustik bescheinigt wurde – ein Aspekt, den Marc Köhler jedoch als reines Zufallsprodukt bezeichnet.

Dass die Betreiber hier mit großem Engagement (hoch)kulturelle Nutzungen – teils auch zu reduzierten Konditionen – ermöglichen, ist ihnen hoch anzurechnen. Doch als privates Projekt sind ihnen naturgemäß finanzielle Grenzen gesetzt. Es bleibt eine Herausforderung, eine Balance zwischen wirtschaftlicher Tragfähigkeit und einem Beitrag für die Stadtgesellschaft zu finden – zumal die Niedrigschwelligkeit und Inklusivität des Angebots nur bedingt im Einflussbereich der Betreiber liegt. Sollte das Gebäude eines Tages in die Hände weniger engagierter Eigentümer übergehen, könnte der gemeinwohlorientierte Ansatz womöglich komplett verloren gehen.

Öffentlichkeit im Hotelpool

Ein seltenes Beispiel, bei dem trotz privater Besitzer und erweitertem Nutzungskonzept die Schwimmnutzung erhalten bleiben konnte, ist das Stadtbad Oderberger Straße in Berlin-Prenzlauer Berg. Auch dieses Gebäude prägt das Stadtbild und ist keine reine Zweckimmobilie – wie die vorherigen Beispiele gezeigt haben dürften, ist dies oft ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, Personen oder Initiativen zu finden, die sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung solcher Orte engagieren. Nach der Schließung kurz vor der Wende wurde das Gebäude zunächst von einer Genossenschaft und später von der Stiftung Denkmalschutz Berlin gekauft. Schließlich erwarb es die nebenliegende GLS Sprachschule, die den Bau in ein Hotel transformierte – jedoch unter der Auflage, dass die öffentliche Nutzung des Bads wieder aufgenommen wird. Das nach heutigen Maßstäben recht kleine Schwimmbecken steht sowohl den Hotelgästen zur Verfügung, kann aber auch von externen Personen genutzt werden. Aufgrund der gediegenen Atmosphäre und des Preises, der mit neun Euro für zwei Stunden deutlich über dem der öffentlichen Bäderbetriebe liegt, fühlen sich hier aber womöglich nicht alle angesprochen. Bemerkenswert ist, dass das Becken durch einen Hubboden komplett nivelliert werden kann, sodass der Raum auch als klassischer Veranstaltungssaal genutzt und vermietet werden kann – jedoch nur an den Wochenenden, sodass an den Wochentagen die Schwimmnutzung weiterhin garantiert bleibt.

Wechselnutzung im Freibad

Als Kontrastprogramm zum gehobenen Ambiente des Oderberger Stadtbads gelten die städtischen Freibäder. Sie werden oft in besonderem Maße als Orte der kulturellen und sozialen Vielfalt wahrgenommen, wobei hier wiederum – im Gegensatz zum Oderberger Stadtbad – ein hochvermögendes Publikum eher selten anzutreffen ist. Erstaunlicherweise ist jedoch gerade bei den Freibädern ein besonders starker Rückgang der Besucherzahlen zu verzeichnen. Das liegt laut Christian Kuhn von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen vor allem an der gestiegenen Menge an Alternativen für die Freizeitgestaltung, die Zahl der Freibadgänger habe sich dadurch in den letzten 30 Jahren halbiert.

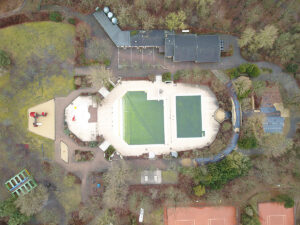

Auch wenn einige Freibäder weiterhin ausreichend Zulauf haben, sind sie im Jahr nur für wenige Monate geöffnet und stehen den größten Teil des Jahres – in Berlin sind es beispielsweise rund 8,5 Monate – leer. Aus dieser, angesichts von Flächenmangel und fehlenden Freiflächen, etwas paradoxen Situation haben vier junge Architekturschaffende aus Berlin über mögliche Konzepte zur saisonalen Wechselnutzung von Freibädern nachgedacht und die Initiative „Pool Potentials“ ins Leben gerufen. Im Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg haben sie für ein Pilotprojekt nach weiteren Nutzungspotentialen gesucht. Die Herausforderung dabei: Auch die Wechselnutzungen in der Zeit von Herbst bis Frühling sollten für ähnliche heterogene Zielgruppen konzipiert werden und diesen barrierearm zugänglich sein.

Nach einem ersten öffentlichen Ideenaufruf, in dem die Frage gestellt wurde, welche Nutzungen sich die Menschen vor Ort wünschen, wurde 2023 eine kooperative Workshopreihe veranstaltet – mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Stadtplanung, der Nachbarschaft, der Bäderbelegschaft und den Besuchenden. Das daraus entwickelte Konzept umfasst Angebote wie Kiezsport, Kinder- und Jugendarbeit sowie Individualsport. Darüber hinaus sind Orte der Begegnung vorgesehen, wie ein Nachbarschaftsmarkt, eine Werkstatt, ein Kiosk mit Feuerstelle sowie eine (Tri-)Bühne für Kulturveranstaltungen. In der frostfreien Periode soll die Badenutzung ausgeweitet und durch mobile Saunakabinen ergänzt werden.

Natürlich stellt sich auch hier die Frage, ob und wie das Ganze umsetzbar und finanzierbar ist. Wie Marina Sylla von Pool Potentials erklärt, besteht eine Herausforderung darin, dass die Bäderbetriebe der Senatsverwaltung für Inneres und Sport unterstehen. Diese ist ausschließlich dafür zuständig, sportliche Angebote zu finanzieren. Alle anderen Nutzungen müssten daher aus anderen Quellen finanziert werden. Dennoch sieht Marina Sylla Fortschritte: „Die Forderung, dass ressortübergreifend gedacht und gearbeitet werden sollte, rückt in Berlin immer mehr in den Fokus – insbesondere, weil auch die Mehrfachnutzung anderer Gebäude zunehmend zur Diskussion steht.“

Dennoch scheint die Suche nach umsetzbaren Angeboten, die tatsächlich so attraktiv und integrativ sind wie die Sommerbäder, nicht ganz einfach. „Eine Eislaufbahn könnte wahrscheinlich ähnlich viele zusammenbringen wie das Schwimmbad“, so Marina Sylla. Diese auf den Wasserflächen umzusetzen, sei zwar theoretisch realisierbar (in den Bagni Misteriosi in Mailand wird diese saisonale Wechselnutzung bereits seit einigen Jahren praktiziert), aber mit größerem technischem und baulichem Aufwand verbunden. Auch Hilfsangebote für Obdachlose – Duschen und Unterkünfte – wären (ohne Sanierungsmaßnahmen) nur bedingt im Herbst und Frühling möglich, da die Sanitäranlagen nicht winterfest und beheizbar sind. Einfacher zu realisieren ist da die Öffnung der Wiesenflächen für Sportgruppen sowie Kinder- und Jugendarbeit. Hier sei eine enge Ansprache der Zielgruppen sowie eine gewisse Anlaufzeit notwendig, damit diese Angebote tatsächlich auch angenommen werden. Wie es weitergeht mit den „Pool Potentials“ ist noch offen, ein erster Erfolg ist jedoch, dass einige Freibäder in Berlin die jährliche Öffnungsperiode mittlerweile ausgedehnt haben.

Potential und Ausblick

Wenn Freibäder aber trotzdem schließen müssen – momentan eher ein Phänomen in kleineren Städten und Gemeinden –, sieht Marina Sylla dennoch einen Grund zur Hoffnung: „Die Tribünen und Becken haben eine extrem starke Wirkung und Anziehung auf die Menschen – sie spielten in vielen Ideen der Umnutzung eine wichtige Rolle. Wenn sie nicht zum Schwimmen genutzt werden, können sie weiterhin großes räumliches Potential besitzen. Unser Ansatz ist jedoch, dass Freibäder durch eine saisonale Wechselnutzung ganzjährig attraktiv bleiben, worin wir auch eine Chance sehen, sie vor der Schließung zu bewahren“.

Christian Kuhn von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen weist auf einen Aspekt hin, der der Relevanz von Frei- und Hallenbädern in Zukunft durchaus wieder einen Schub verleihen könnte. Denn mit den zu erwartenden Temperaturanstiegen durch den Klimawandel könnten sie eine wichtige Funktion als Orte der Abkühlung in den Städten übernehmen.

Eine weitere Entwicklung könnte zwar nicht den Sanierungsstau lösen, aber den Betrieb von Bädern erleichtern: die wachsende Menge an Rechenzentren. Die Kühlung der Server ist – analog zur Heizung im Schwimmbad – der Hauptenergiefresser in Rechenzentren, die Nutzung des Schwimmbadwassers zu Kühlung wäre demnach ein symbiotisches Konzept, das mittlerweile sogar in einigen Pilotprojekten erprobt wird. Beispielsweise hat im südwestenglischen Exmouth ein Start-up einen Großcomputer in einem Schwimmbad untergebracht, und trägt damit einen erheblichen Teil zur Erwärmung des Pools bei. Ein vielversprechender Ansatz, den auch Christian Kuhn von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen als zukunftsweisend betrachtet: „Die kommunale Wärmeplanung ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Ich bin überzeugt, dass wir künftig anders planen und dabei verstärkt kommunale Wärmequellen nutzen werden – nicht nur Rechenzentren, sondern beispielsweise auch Müllverbrennungsanlagen.“ Die Debatte über die Zukunft der Schwimmbäder ist also noch längst nicht abgeschlossen. Vielleicht liegt in Konzepten wie diesen eine Chance, das kulturelle Erbe und die gesellschaftliche Funktion dieser Orte zu bewahren.

Elina Potratz studierte Kunst- und Bildgeschichte in Leipzig und Berlin. Seit 2016 ist sie tätig in der Redaktion dieser Zeitschrift, seit 2021 als Chefredakteurin.

Fußnoten

1 Matthias Oloew: Schwimmbäder. 200 Jahre Architekturgeschichte des öffentlichen Bades. Berlin 2019.

2 Matthias Oloew in: „Das Freibad als demokratischer Ort: Wahr oder Folklore?“, WDR 3 Kultur am Mittag vom 23.8.2024

3 Oloew 2019.