Komplexität statt Totalität

Städtereisen waren noch nie so einfach und beliebt wie heute, und in vielen Städten wird diese Entwicklung von Politik und Tourismuswirtschaft stark gefördert. Doch der Städtetourismus schafft bekanntlich nicht nur Arbeitsplätze und wirtschaftlichen Aufschwung, sondern hat auch negative Auswirkungen – oft in erster Linie für die einheimische Bevölkerung. Zudem wirken die touristischen Zentren vielerorts wie entrückte und zunehmend artifizielle Parallelwelten. Wie können Städte also anders betrachtet und erkundet werden? Die Architekt-Chefredakteurin Elina Potratz sprach darüber mit Boris Sieverts, der 1997 das „Büro für Städtereisen“ in Köln gründete, und Fabian Saul aus dem Chefredaktionsteam des seit 2013 jährlich erscheinenden Magazins Flaneur.

Elina Potratz: Boris Sieverts, Sie machen Stadttouren „an den Rändern der Stadt“, etwa nach Köln Ossendorf oder auf den Kölner Kalkberg – die ehemalige Betriebsdeponie einer chemischen Fabrik –, das sind keineswegs klassische touristische Orte. Was sind das für Orte, die Sie in Städten anziehen?

Sieverts: Vor 25 Jahren habe ich damit begonnen, mir die weißen Flecken auf den topografischen Stadtplänen anzuschauen – das sind oft Brachflächen. Brachflächen mag ich immer noch sehr gern, aus verschiedenen Gründen. Zum einen gibt es dort eine große Strukturvielfalt – sowohl vom Bewuchs als auch von den Bodenoberflächen. Und zum anderen sind es deutungsoffene Orte: Mitten in der Stadt existieren Räume , in denen gewisse ökonomische Prinzipien, also Verwertungs- und Warenprinzipien, nicht gelten. Das ist im Kern das, was die Aura von Brachflächen ausmacht.

Was meinen Sie genau mit „deutungsoffen“?

Sieverts: Man kann darin alles sehen und hineinprojizieren. Die banalste Projektion ist wohl das Baureserveland. Dass man also im jetzigen Zustand eigentlich nichts erkennt und erst einem zukünftigen, bebauten oder anderweitig „gestalteten“ Zustand einen Wert beimisst. Dann gibt es den verfallenen, aufgegebenen Ort, den lost place, den man darin sehen kann. Oder eine Wildnis, einen in jedem seiner Zustände vollständigen Ort, der sich in fortlaufender Veränderung befindet, die von natürlichen Prozessen genauso wie von menschlichen Eingriffen bestimmt wird, aber ungeplant. Für mich waren die Brachflächen auf den Touren – die immer über einen ganzen oder mehrere Tage gehen – wichtig, weil sie ein wenig wie der Schluck Wasser oder das Sorbet in einem Mehrgänge-Menü funktionieren. Man tritt sozusagen aus einer Deutungszuordnung heraus, und dann aus diesem deutungsoffenen Raum wieder in einen Raum hinein, dessen Lesart bekannt ist und kann ihn dadurch noch einmal neu lesen. Genau deshalb sind diese Orte für die Gesamtdramaturgie der Touren für mich wichtig geworden.

Also die Brachfläche als Unterbrechung, um den Rest der Stadt mit anderen Augen zu betrachten…

Sieverts: Wenn wir neu in eine Stadt oder an einen Ort kommen, dann haben wir noch keine räumliche Zuschreibung, was eine große Freiheit in der Wahrnehmung ist. Das ist ja eine der schönen Sachen am Verreisen, dass es im Kopf noch keine festen Bilder dazu gibt, was uns rechts und links erwartet, sodass wir überrascht werden. Deshalb sind meine Wege meistens relativ labyrinthisch: Damit man auch in der eigenen Stadt die Orientierung verliert und womöglich an Orten, die man schon kennt, vorbeikommt und erst auf den zweiten oder dritten Blick merkt: Ach, hier sind wir. Aber auch das Entdecken von tatsächlich bislang unbekannten Orten mitten in der eigenen Stadt kann ein umwälzendes Erlebnis sein. Ich werde manchmal gefragt, ob ich, wenn ich Leuten diese Orte zeige, die Orte damit nicht irgendwie zerstöre, weil ich die letzten unbekannten Flecken auflöse und bekannt mache. Aber wir haben im Kopf keine unbekannten Flecken – entweder wir kennen etwas oder es ist nicht vorhanden, unsere innere Landkarte ist immer vollständig. Und in dieser Vollständigkeit liegt auch eine gewisse Totalität. Diese Totalität lässt sich nicht dauerhaft auflösen, aber sie lässt sich vorübergehend verflüssigen und diese Verflüssigung erleben wir als enorme Befreiung, als ein Geschenk.

Fabian Saul, in Ihrem Magazin Flaneur gibt es immer eine einzelne Straße in einer Großstadt als Mittelpunkt oder Ausgangspunkt einer Ausgabe. Beispielsweise der Corso Vittorio Emanuele II in Rom oder der Boulevard Périphérique in Paris, die Kantstraße in Berlin, die Georg-Schwarz-Straße in Leipzig und noch viele weitere Straßen in Moskau, Athen, São Paulo, Taipeh. Wie wählen Sie diese Straßen aus? Gibt es da etwas Verbindendes, was sind die Kriterien?

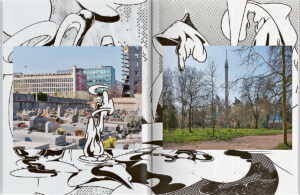

Flaneur Magazine, Ausgabe 9: Boulevard Périphérique, Paris, Frühling 2023, Fotos: Matthieu Gafsou, Illustration: Antoine Leisure

Saul: Der Prozess ist sehr intuitiv. Meistens liegt der Beginn in einer Begegnung mit einer Person und einer Form von Einladung an einen Ort. Wir wollen dabei nicht über Straßen, sondern mit Straßen arbeiten. Meistens kennen wir nicht viel, bevor wir an den Ort kommen und machen bewusst wenig Recherche vom Schreibtisch, sondern beginnen mit der Stadterfahrung selbst und damit, den Ort gemeinsam mit den Menschen vor Ort zu erlaufen. Der kritische Punkt dabei ist letztendlich das, was Boris Sieverts gerade als Totalität beschrieben hat, denn wenn man die Karte einer Stadt anschaut, scheint der Stadtraum schön sortiert, beschriftet und verfügbar zu sein. Man könnte sagen: Hier begegnen wir der Stadt aus der Perspektive derjenigen, die sie kontrollieren. Aber in den tatsächlichen Erfahrungen der Menschen ist die Stadt meist eine andere. Zunächst sind es nur sehr begrenzte Gebiete eines Stadtgebiets, die wir alltäglich verwenden, und wir haben alle sehr eindrückliche multisensorische Assoziationen dazu, zu denen noch unsere individuellen Biografien und Bezüge hinzukommen. Das Wichtige ist, diese vermeintliche Totalität aufzubrechen, was wir über Vielstimmigkeit zu erreichen versuchen. Das heißt konkret, mit Personen vor Ort zu sprechen, danach zu fragen, was mit der Erzählung dieser Stadt geschieht, wenn sie sich von der dominanten offiziellen Erzählung ablöst, die die Stadt von sich selbst erzählt: im Touristischen oder in der Dominanzgesellschaft. Denn darin wird oft ein bestimmtes Bild von einer Stadt propagiert, das eine Verwertbarkeit mit sich bringt.

Vielleicht ist Paris hier ein gutes Beispiel – als Inbegriff einer Stadt, zu der es eine sehr bestimmte Erzählung gibt und die wohl weltweit einer der begehrtesten Orte des Stadttourismus ist. Im Zentrum Ihrer Paris-Ausgabe steht jedoch keine hübsche Avenue, sondern der Boulevard Périphérique – eine Stadtautobahn, die ringförmig um beziehungsweise durch Paris verläuft.

Saul: Ein Magazin zu Paris zu machen, kann eine absolute Falle sein, weil diese Stadt in ihrer Selbsterzählung so stark ist und sie wahrscheinlich zu den einflussreichsten Stadtkonzepten des globalen Nordens gehört – in ihrer Idee von Stadtplanung, aber auch in der Architektur. Wir sind mit dem Boulevard Périphérique dann an die Begrenzung dieser Stadt gegangen, weil das Stadtkonzept von Paris immer über Ausschlüsse und Einschlüsse funktioniert hat. Die Stadt Paris hat zum Beispiel ein Metrosystem, was sich in der Breite der Gleise nicht mit dem nationalen Bahnsystem verbinden lässt, was inzwischen ein großes infrastrukturelles Problem darstellt. Das wurde aber absichtlich so gemacht, es war eine Form von Selbstvergewisserung dieser Stadt als eine Stadt der Reichen, eine hochgradig abgeschottete. Es gibt in Paris einen Stadtkern, der zu den meistbesuchten Orten der Welt gehört, jedoch mehr und mehr zu einer Art Freiluftmuseum geworden ist. Denn das, was dort als Bild und Erfahrung verkauft wird, hat mit den gelebten Realitäten der Stadt sehr wenig zu tun: In der ursprünglichen Stadt Paris leben 2,2 Millionen, aber mindestens acht Millionen leben außerhalb davon, der große Teil der Stadterfahrung wird also gar nicht dort gemacht, wo sich das Freiluftmuseum abspielt. Wir wollten daher an diese Grenze gehen, die als Grenzziehung ein starker erzählerischer, aber auch gewaltvoller Eingriff ist. Das Wort Boulevard leitet sich vom Wort Bollwerk ab und ist zunächst eine militärische Einrichtung. Große, breite Straßen als Grenzziehungen zur Homogenisierung des Stadtbilds und zur polizeilichen Kontrolle der eigenen Bevölkerung: Das ist der Kern der Pariser Stadtplanung. Wir wollten diese versteckte, militärische Geometrie, thematisieren.

Was war Ihre Strategie, um den Ort zu erkunden?

Saul: Wir haben uns gefragt, was passiert, wenn dieser Stadtraum aus ganz vielen individuellen Perspektiven erzählt wird. Diese ergeben zusammen eher ein fragmentarisches Puzzle, keine runde, sondern eine sich immer wieder widersprechende Erzählung. Dabei kommt man auch den verborgenen Schichten im Stadtraum näher. Manchmal sind diese historisch verborgen, oder sie liegen in den sozialen Verwerfungen, da sie keine Sichtbarkeit, keine Stimme, keinen Raum in der dominanten Erzählung bekommen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man somit sehr schnell mit Widerstandsgeschichten in Kontakt kommt. Das passiert ohnehin schnell, wenn man multiperspektivisch erzählt. Es hat aber auch mit dem Vorteil zu tun, dass wir mit unserem Projekt von außen hinzukommen.

Wie verstehen Sie Ihre Rolle, wenn Sie von außen an diese Orte kommen?

Saul: Die Perspektive von außen ist sicher auch eine problematische, die wir ständig mitdenken und kritisch hinterfragen müssen, denn wir haben gewisse Privilegien, die es uns erlauben, als Projekt ein Magazin über eine Straße in Taipeh oder in Sāo Paulo zu machen. Doch das hat den Effekt – auch das gehört zu unseren Privilegien –, dass wir eine Plattform schaffen können, auf der Gespräche, Begegnungen und Austausch über diese Stadterfahrungen stattfinden können, die ansonsten eben häufig nicht stattfinden. Wir erkennen oft im Laufe der Arbeit: Hier sind verschiedene Menschen, die an ähnlichen Themen in der gleichen Stadt arbeiten, sich aber häufig gar nicht kennen, weil die Wege und Räume, die sie verwenden, von dieser vielfältigen Stadt sehr begrenzt sind. Und diese miteinander in Kontakt und Kollaboration zu bringen, sie im Austausch aber auch in dieser Vielstimmigkeit abzubilden, ist das eigentliche Ziel. Das Magazin ist dann im besten Sinne eine kollektive Plattform der Begegnungen.

Warum dann der Beginn in einer bestimmten Straße?

Saul: Weil das als Einstieg konkret ist und sofort die großen, nationalistischen Erzählungen unterläuft, da wir nicht bei Frankreich oder Paris beginnen, sondern beim Boulevard Périphérique. Und wir beginnen auf dieser Straße, aber das heißt nicht, dass wir dort thematisch festhängen. Wir spannen in den Ausgaben auch größere Bögen und gehen ganz woanders hin, kommen dann aber immer wieder zu dieser einen Straße zurück.

Es gäbe aber sicher auch Straßen, die Sie nicht nehmen würden, oder?

Büro für Städtereisen, Drei Tage Paris ohne Eiffelturm, Teil II, Am Boulevard Périphérique 2002, Foto: Boris Sieverts

Saul: Das stimmt. Ich würde sagen: Der Boulevard Périphérique und auch der Corso Vittorio Emanuele II sind gute Beispiele, weil beide keine Straßen sind, die vor Ort geliebt werden. Der Corso Vittorio Emanuele II befindet sich im Zentrum von Rom und ist eine sehr touristische Straße. Sie ist eine von diesen großen Boulevards, die man durch die Altstadt von Rom gezogen hat, im Versuch, Paris zu imitieren – eine Art Haussmann-Projekt, das mehr oder weniger gescheitert ist. Interessanterweise ist es trotzdem eine Straße, die fast alle Menschen, die vor Ort leben, benutzen, weil sie eine große Verkehrsader ist. Der Straßenname selbst wurde aber im Gespräch mit den Menschen dort Ort nie genannt. Uns ist aufgefallen, dass das damit zu tun hat, dass sie wie eine Art Wunde ist, die an ganz viel heranreicht, was in der Vergangenheit liegt. Wir wollten eben nicht in diese hochgradig faschistoide Falle tappen, dass in Rom immer nur die Antike bedient wird, denn die Art und Weise, wie die Antike dort angeordnet ist, hat architektonisch einen starken Zugriff über die Faschisten erlebt. Dabei sind viele Schichten ausradiert worden, die zwischen Augustus und Mussolini liegen. Wir fanden es interessant, stattdessen über die Zukunft dieser Stadt zu sprechen, und zwar über ein gescheitertes Zukunftsprojekt: nämlich über diesen Corso Vittorio Emanuele II, der im 19. Jahrhundert mit der großen Zukunftsvision angelegt wurde, aus Rom eine moderne Stadt zu machen.

Es scheint ein Spannungsverhältnis zu geben zwischen der offiziellen und touristisch geprägten Erzählung und den vielen anderen Perspektiven. Inwieweit geht es bei Ihnen um das „Echte“ oder „Authentische“ gegenüber dem „Unechten“?

Büro für Städtereisen, Drei Tage Paris ohne Eiffelturm, Teil I, Nahe der Porte d´Aubervilliers 2001, Foto: Boris Sieverts

Sieverts: Ich benutze das Wort authentisch nie, denn wenn beispielsweise ein Reiseveranstalter, der an sein Produkt glaubt, diese Paris-Erzählung beschwört, ist er in dem Moment ja durchaus authentisch. Entweder alles ist authentisch oder alles ist nicht authentisch. Das Konzept authentisch ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber inwiefern die Erzählung Übereinstimmungen mit der Lebensrealität aufweist, wie eben angesprochen, das ergibt natürlich Sinn. Ich sträube mich auch immer gegen die Bezeichnung „alternative Stadtführung“. Denn erstens: Alternativ zu was? Man kann das Wort alternativ nicht benutzen, ohne zu sagen, zu was. Und zweitens ist es nicht eine alternative Erzählung, sondern es ist die eigentliche und die vollständigere Erzählung. So gesehen natürlich auch die bessere, aber erst einmal die eigentliche und die vollständigere.

Den Kalkberg in Köln haben Sie einmal als einen Ihrer Lieblingsorte in Köln beschrieben. Um die Nutzung dieses Relikts der Chemieindustrie wurde auch öffentlich gestritten.

Sieverts: Ja, dieser Ort war, bevor er umkämpft war, wunderbar: ein Deponiehügel, verwildert und zugewachsen an seinen Hängen, mit einem fantastischen Weitblick. Dann wollte die Stadt einen Hubschrauberflugplatz darauf einrichten, was sich aus verschiedenen Gründen als ziemlich absurder Plan erwies und außerdem bedeutet hätte, dass der Platz für die Öffentlichkeit weg gewesen wäre. Wir haben in einem über zehnjährigen Kampf erreicht, dass die Hubschrauberstation nicht kommt. Das Schöne dabei war, dass es eben nicht nur ein Kampf gegen die Hubschrauberstation war, sondern auch immer ein Kampf für diesen Ort. Wenn es in Köln einen Ort gibt an dem man die Eigenlogik des rechtsrheinischen Kölns, die eine ganz andere ist als die des linksrheinischen, auf Anhieb versteht, dann ist das eben der Kalkberg. Es gibt Menschen, die ihr Leben lang schon in dieser räumlichen Logik leben, die ihnen aber immer diffus blieb, oder die sie sogar immer nur defizitär empfanden, und die jetzt eben dort hochgehen und auf einmal verstehen, dass auch das eine eigene Kraft hat.

Bei Ihnen geht es oft um das Nicht-Gefällige oder vermeintlich Hässliche. Sollten wir, wenn wir Städte anschauen, ganz bewusst diese vermeintlich hässlichen Orte aufsuchen? Und wenn ja, was bringt uns das?

Sieverts: Ich denke, „gefällig“, und dann entsprechend „ungefällig“, beschreibt es besser als „hässlich“. Im Ruhrgebiet ist es sehr einfach und direkt zu beobachten: Die Leute suchen hier Orte auf, die nicht unbedingt gefällig sind, weil es einfach keine gefälligen Orte gibt. Aber ich glaube, dass die Menschen auch an anderen Orten eigentlich nicht die gefälligen, sondern die kraftvollen Orte suchen. Dabei steht ihnen oft die schwierigere Zugänglichkeit dieser Orte im Weg. Damit meine ich nicht in erster Linie fehlende Wege dorthin, sondern ihr Nichtvorhandensein in den Vermarktungsstrategien der Städte. Die Halden im Ruhrgebiet wurden in den letzten Jahrzehnten in diesem Sinne zugänglich gemacht, also vermarktet. Das hat dem Erlebnis, das man dort oben hat, aber nichts anhaben können, das Erlebnis dort oben war vor 40 Jahren ähnlich wie heute. Dass die Halden im Ruhrgebiet jetzt touristische Anziehungspunkte sind, liegt nicht daran, dass die Touristen anders empfinden als vor 40 Jahren.

Wie bewerten Sie es denn, wenn solche Orte touristisch werden?

Sieverts: Ich denke, diese Orte sind meistens robust genug, um in Reiseführern erwähnt und damit Teil eines meistens unterkomplexen Narrativs zu werden, ohne dass das ihre Anmutung zerstört. Ihre Kraft verdankt sich genau nicht einem Narrativ sondern ihrer konkreten Ausstrahlung und Materialität. Deshalb bin ich in dieser Hinsicht relativ entspannt. Etwas anderes ist es, wenn man nach den sozioökonomischen Folgen der touristischen Entdeckung fragt, die können ziemlich gravierend sein. Man kann das gut im Pariser Vorort Montreuil beobachten, den ich vor 20 Jahren sehr geliebt habe, weil er voller kraftvoller Orte war. Irgendwann hat sich herumgesprochen, dass es dort viele gute Orte gibt, hinzu kommt die zentrale Lage direkt hinter dem Boulevard Périphérique. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass Montreuil jetzt mit ziemlicher Gentrifizierung zu kämpfen hat.

Auch wenn Sie die Kategorie des „Hässlichen“ verständlicherweise ablehnen, möchte ich sie noch einmal aufrufen, denn ich denke schon, dass sie für viele Menschen beim Reisen eine wichtige Rolle spielt. Womöglich sind Architektinnen und Architekten in dieser Hinsicht tendenziell etwas offener – aber wie könnte man argumentieren, wenn man beispielsweise jemandem empfiehlt, nicht in die Innenstadt von Rom oder Paris, sondern in den Außenbezirk zu gehen?

Saul: Architektonisch gesehen ist beispielsweise alles außerhalb des Pariser Rings viel interessanter als in der Innenstadt. Aber das wissen die meisten Architekt*innen schon. Was ich zum Thema „hässlich“ sagen möchte: Es gibt das großartige Buch von Moshtari Hilal „Hässlichkeit“, das sich eher mit Körperpolitik beschäftigt, in dem sie auf die Etymologie des Begriffs verweist: Der Kern des Begriffs „hässlich“ ist, dass er von Hass kommt. Der Begriff „hässlich“ hat eine Funktion, nämlich die des Ausschlusses, etwas als hassenswert zu deklarieren. Es geht hier nicht um einen ästhetischen Eindruck und vermeintlich neutrale Beschreibungen, sondern um Normierungen der weißen Dominanzgesellschaft. Im Tourismus wird die Erzählung über die sogenannten hässlichen Orte mit einer im Kern kolonialen Erzählstrategie der Tabula Rasa verbunden. Diese Erzählung kommt meistens von der weißen Dominanzgesellschaft in westlichen Metropolen. Es heißt dann immer, da sei vorher nichts gewesen – bis es für den Markt verwertbar und für die weiße Dominanzgesellschaft interessant wird. Aber dass es dort immer schon ganz viel gab und gibt, wird nicht miterzählt – außer, es wird im Nachhinein romantisiert und dann wieder verwertbar gemacht.

Was bedeutet das für die Menschen, die diese Städte bereisen?

Flaneur Magazine, Ausgabe 4, Corso Vittorio Emanuele II, Rom, Frühling 2015, The day of the miracle of „Lago di Torre Argentina“, Foto: Fabrizio Amoroso

Saul: Ich denke, man muss sich fragen: Möchte ich die Stadt konsumieren? Denn dann begibt man sich schnell in Komplizenschaft mit der Ausbeutung der Stadt in unterschiedlicher Form, weil man sich meistens gegenüber den Menschen, die tatsächlich dort leben, ignorant verhält, wenig Austausch mit ihnen hat, und dem Kapital hinterherhechelt. Der andere Ansatz wäre: Bin ich interessiert an diesem Ort und verhalte mich zumindest in der Intention solidarisch mit den Menschen in dieser Stadt? Ist es mir nicht egal, wie sie leben und arbeiten, und wie diese Stadt funktioniert? In diesem Fall gehe ich anders damit um, das heißt nicht unbedingt immer „off the beaten track“, sondern eher, vorsichtiger vorzugehen und mit einem Interesse, das woanders ansetzt. Mein Vorschlag wäre, bei einer Straße anzusetzen, anstatt die ganze Stadt Paris in drei Tagen all inclusive konsumieren zu wollen. Deswegen ist es für mich keine Frage der Authentizität und keine der Schönheit, sondern am Ende immer eine Frage der Solidarität: Wie verhalte ich mich, habe ich ein Interesse an diesem Ort oder ist er mir egal?

Im Flaneur besteht das Konzept darin, dass man nur eine Straße, diese aber sehr intensiv betrachtet. Vielleicht kann das ein Übergang zur Frage nach einer Methodik sein, die man erlernen kann. Wie erkunden Sie Orte? Boris Sieverts, Sie bieten sogar Kurse zum systematischen Stadtwandern an…

Sieverts: Ich bin in einem Netzwerk von europäischen Stadtwanderern, in dem wir festgestellt haben, dass das, was wir machen, Teil der Grundausbildung im Architektur- und Städtebaustudium sein sollte. Wir haben eine eigene Online-Akademie dafür gegründet, die wie eine Anleitung zum Entwerfen großräumiger Stadtwege funktioniert, die auch immer in die Peripherie gehen. Wir hatten lange Diskussionen darüber, ob es Teil dieser Anleitung sein sollte, dass man das Zentrum auslässt. Wir haben es letztlich dann so formuliert, dass man außen anfangen sollte und sich das Zentrum am Ende immer noch anschauen kann, sozusagen als Sondererzählung – als „gute Stube“ der Stadt. Denn natürlich ist das Bild, das sich eine Stadt von sich selber macht, ebenfalls Teil der Erzählung – es ist ein wesentlicher Teil einer Persönlichkeit, wer sie sein will. Und das Zentrum als Gute Stube und Sonderfall kann man auch nicht so verallgemeinern, das gilt für Marseille zum Beispiel nicht, da ist ja der Plebs auch noch mitten in der Stadt.

Wahrscheinlich lässt sich Ihr Online-Kurs schwerlich herunterbrechen, aber haben Sie vielleicht noch einen Hinweis für eine Art Methodik der Stadterkundung?

Sieverts: Was im Flaneur als Vielstimmigkeit eingesetzt wird, um diese nicht stromlinienförmige Erzählung oder diese Multitude an Erzählung zu erzeugen, versuche ich mit der Choreografie, dass ich den Weg so lege, dass man die Orientierung verliert. Weil man damit auch sein Zuschreibungssystem verliert und damit das, was die Dinge selber sind, in den Vordergrund rückt und nicht mehr das, was man in sie hineinprojiziert.

Saul: Und es gibt in Städten immer auch Projekte, die eine andere Form von Archivierung betreiben und an Gegenerzählungen arbeiten. Es ist also ziemlich einfach möglich, diese simplifizierte Erzählung zu durchbrechen und an andere Orte zu gelangen.

Sieverts: Der Tourismus ist eine der drei mächtigsten Ästhetikmaschinen der Welt – es gibt weniges, was gleichermaßen unsere Vorstellung davon beeinflusst, was schön oder hässlich ist. Dieses machtvolle Tool kann man auch nutzen. Es geht darum, einen Tourismus zu entwickeln, der die Dinge nicht unterkomplex darstellt, sondern in ihrer ganzen Komplexität, denn das, was wir als Massentourismus kennen, ist hochgradig unterkomplex. Es bleiben natürlich trotzdem Probleme, denn auch wenn diese Massen von Menschen alle komplexen Tourismus betrieben, wären nicht alle Probleme erledigt. Aber es wäre schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung – allerdings womöglich weniger für die Städte, die bereist werden, denn die sind oft sogar ganz gut bedient mit dem unterkomplexen Tourismus, weil dieser in seinem Revier bleibt –, sondern für die Heimatorte der Touristen, weil andere Vorstellungen von schön und hässlich entstünden. Die extrem unterkomplexe ästhetische Bildung, die mit dem Massentourismus stattfindet, hat ja nicht zuletzt auch Folgen in den Heimatorten.