Verleiht Architektur Superkräfte?

Arbeitszeitverkürzungen im Architekturbüro – was soll das bringen? Schließlich sind Architektinnen und Architekten es gewohnt, unterm Schreibtisch zu schlafen. Irgendwie wollen sie es auch. Oder wollen es nur die, die aktuell das Gesicht der Branche prägen?

Selten gingen die Diskussionen um Arbeitszeit weiter auseinander als in der aktuellen politischen Debatte. Während konservativ-liberale Stimmen wie Lindner, Kampeter und Kretschmer anlässlich der Konjunkturkrise Anreize für längere Arbeitszeiten setzen wollen, drängen andere Stimmen auf eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Architektinnen und Architekten brauchen sich nicht lange überlegen, zu welchem Lager sie gehören. Die meisten der aktuell Tätigen haben schließlich im Studium schon gelernt, dass es sich unterm Schreibtisch immer noch am gemütlichsten schläft. Schließlich haben wir es erfunden. Aber wer ist wir, und wo sind die geblieben, die nicht unterm Schreibtisch schlafen wollten oder konnten?

Die mangelnde Diversität in der Planung hat auch damit zu tun, dass der vorausgesetzte grenzenlose Einsatz für die Architektur, schmackhaft gemacht durch das Narrativ der Berufung, zur leaky pipeline (je höher die Qualifizierungsstufe und Karrierestufe, desto geringer der Frauenanteil) führt. Dabei gelten limitierende Gründe (Kinder, Gesundheit, Leben) wenig, und beeinträchtigen die Karriere, es sei denn, es handelt sich um eine Hochschultätigkeit. Dabei entzaubern arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse schon lange das hartnäckige Narrativ: Präsenz ist nicht gleichbedeutend mit Konzentration, im Büro leben bedeutet noch nicht, effektiv zu arbeiten. Auch Architektinnen und Architekten haben leider keine Superkräfte. Auch nicht, wenn sie sich besonders berufen fühlen.

Gabriele Bernatzky, Geschäftsführerin von Hoskins Architects Berlin, denkt schon lange über die Frage nach, wie eine neue Arbeitskultur zu mehr Zufriedenheit und zu guten Inhalten führt. Anfang diesen Jahres wurde im Büro für drei Monate ein Modell der Vier-Tage-Woche eingeführt, in dem 32 Wochenstunden auf vier Tage verteilt und Überstunden begrenzt werden. „Unsere Arbeit ist derart schnell geworden, Innovation und Kreativität brauchen Ruhe und Raum, um sich entfalten zu können“, begründet Gabriele Bernatzky den Schritt, führt aber gleichzeitig kurzfristige konjunkturelle Auswirkungen an, die mit dem Zeitpunkt der Einführung zusammenfielen. Langfristiges Ziel des Büros ist eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.

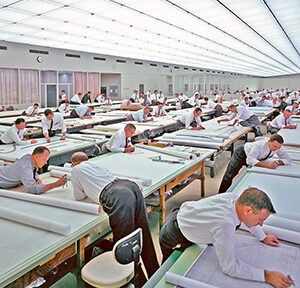

Präsenz ist nicht gleichbedeutend mit Konzentration, im Büro leben bedeutet noch nicht, effektiv zu arbeiten, Foto: General Motors Zeichensaal in Michigan, USA, Foto: General Motors

Warum also nicht weniger arbeiten? Es gibt viele gute Gründe, die Erwerbsarbeit zu reduzieren. So erfordert die Klimakrise eine neue Befassung mit dem verantwortlichen Handeln als Architektin. Kapitalismus und sein Instrument Wirtschaftlichkeit haben uns dorthin gebracht, wo wir sind: Die Ausbeutungslogik, die für die Branche bedeutet, so günstige Rohstoffe wie möglich zu verarbeiten, ohne Rücksicht auf Lebenszyklus, Transportweg oder Rückbaubarkeit führt zu dem hohen CO2-Fußabdruck der Branche. Aber hier öffnet sich auch ein überproportional großer Gestaltungsraum, wie der Artikel „Architects have ‚196 times‘ more power to cut carbon through work than lifestyles“ in The Architects‘ Journal von Anna Highfield im März 2024 bereits im Titel zusammenfasste. Aber sind Architektinnen und Architekten sich dessen bewusst? Haben sie den Nerv, den Bauherren vom etwas teureren Baustoff zu überzeugen, und sich in neue Datenblätter einzulesen, und, vor allem, glauben sie an ihren Einfluss? Um diesen Einfluss zu spüren, bräuchte es Zeit für die Reflexion der eigenen Selbstwirksamkeit. Was wäre, wenn alle Architekturschaffenden ab morgen das volle Potenzial in ihren fachlichen Empfehlungen ausschöpfen würden? So viel wäre sicher, der Sektor Verkehr wäre in Zukunft der einzige, in dem die Klimaziele gerissen würden.

Care-Arbeit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist ein guter Grund, weniger erwerbszuarbeiten (an alle Unterm-Schreibtisch-Schläfer: probiert es mal, es ist so erfüllend). Für Personen, die Angehörige pflegen oder Kinder großziehen, würde eine verkürzte Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich bedeuten, ihre Situation angemessen an ihre Realität anzupassen, ohne langfristig in der Erschöpfung zu landen. Erst wenn die Rahmenbedingungen für Care erfüllt sind, können die Hauptverantwortlichen auch erwerbsarbeiten. Mehr Zeit für Care würde bedeuten, dass Planerinnen und Planer aus einer selbst erlebten Erfahrung heraus Care-Bedarfe wirksamer planen könnten.

Teresa Bücker weist in ihrem Buch Alle Zeit darauf hin, wie wesentlich freie Zeit ist für die Bildung einer reflektierten politischen Meinung. Und vielleicht ist dies der wichtigste Punkt der Aufzählung. Für die Aushandlung unserer Demokratie brauchen wir mehr denn je Räume und zeitliche Ressourcen. Seit weit über zehn Jahren denkt Gabriele Bernatzky darüber nach, wie verantwortungsvolles Handeln in der Architektur mit einer gesunden Arbeitskultur zusammengehen kann. Die Idee für einen eigenen Wochentag zum ungestörten Nachdenken darüber entstand übrigens in einer Pause.

Karin Hartmann