Am Anfang war der Raum

Allzu oft weiß man in Städten nichts mit leergefallenen Hallenbauten anzufangen. So sie nicht denkmalgeschützt sind, droht schnell der Abriss. Die Architekturjournalistin Lisa Korschewski stellt fünf Projekte vor, die unterschiedliche Formen der Transformation illustrieren.

Die Umnutzung ehemaliger Industrie- und Lagerhallen stellt Kommunen und Projektentwickelnde nicht eben vor eine leichte Aufgabe. Besteht vor Ort nicht zufällig gerade der Bedarf nach einem neuen Konzertsaal (wie bei der Tonhalle Maag in Zürich) oder einer Veranstaltungshalle (wie bei der Kokerei Hansa in Dortmund), wirft das die Frage nach einer Nutzung auf, die das große Volumen der Hallen zu bespielen vermag. Die thermische Ertüchtigung der Bauten entsprechend aktueller Anforderungen ist, wenn überhaupt, nur unter großem finanziellen Aufwand umsetzbar und die Belichtungstiefen definieren einen Großteil der Flächen gemäß Arbeitsstättenrichtlinie als quasi unbrauchbar. Und so werden Hallenbauten, sofern sie nicht gerade unter Denkmalschutz stehen, nicht selten schulterzuckend zum Abriss freigegeben oder dem Verfall überlassen. Dass dies kein gegebenes Übel sein muss, zeigen exemplarisch fünf Projekte, bei denen man diesen Herausforderungen in verschiedenen Maßstäben und mit unterschiedlichen Entwurfsstrategien begegnet ist und den teils profanen Bestand als Qualität neu entdeckt hat.

Raum ohne Mitte – Bovenbouwwerkplaats Utrecht

Am Bovenbouwwerkplaats in Utrecht hatte das Büro studioninedots nicht nur die Gelegenheit, eine ehemalige Produktionshalle umzunutzen. Das Team aus Architektinnen und Stadtplanern wurde zunächst für den Masterplan des aus der Nutzung gefallenen Geländes der nationalen Bahngesellschaft beauftragt. Eine der zentralen städtebaulichen Problemstellungen bei der Entwicklung eines neuen Wohngebiets bestand in der Erschließung. Da die räumlich beengte Situation im angrenzenden Arbeiterwohnviertel eine effiziente Verkehrsanbindung erschwerte, verbannten die Planenden kurzerhand den ruhenden Individualverkehr aus großen Teilen des Quartiers. Demnach ist es zwar möglich, mit dem Auto die schmalen Wohnstraßen zu befahren, vor dem eigenen Haus zu parken ist jedoch verboten. Im Ergebnis wird einerseits das eigene Auto gegenüber anderen Verkehrsmitteln unattraktiver, andererseits wird der Straßenraum so wie selbstverständlich durch die Bewohnenden als Aufenthalts- und Begegnungsort zurückerobert. Wer in der lebendigen Nachbarschaft mit dem Taxi vorfahren will, muss sich also gegebenenfalls erst einmal einen Weg zwischen Spielzeugautos und Klappstühlen bahnen.

Für die übrigen, unvermeidlichen Fahrzeuge wurde an zentraler Stelle ein Parkhaus vorgesehen. Während der Planung erwies sich die stark verfallene Produktionshalle für Gleisanlagen, Zeugnis der vormaligen Nutzung durch die Bahn, als sinnfälliger Standort. Als Haus im Haus wurde die kompakte Parkgarage mitten in die Industriehalle gesetzt. Mit eigener Zufahrt über eine Nebenstraße ist sie komplett unabhängig vom Rest des Gebäudes öffentlich nutzbar. Die äußere Schicht des Bauvolumens erhält dadurch nunmehr eine flexibel nutzbare Proportion mit natürlicher Belichtung über die historische Backsteinfassade. Als metallisch glänzender Streckmetall-Vorhang überragt der Garagenkern den Bestand deutlich sichtbar. Um nicht zu einer umfassenden energetischen Sanierung verpflichtet zu werden, wurden der Garagenneubau und die Fassaden- und Dachsanierung als voneinander unabhängige Projekte genehmigt. Nur so konnte das historische Erscheinungsbild der Industriehalle innen wie außen erhalten bleiben. Wo die Fassade bereits durchbrochen war, machen großformatige Fenster die verschiedenen Umbauzustände ablesbar. Mit dem Austausch der Fenster sowie der Dämmung von Dach und Fußboden wird ein energetischer Mindeststandard umgesetzt, der ein angemessenes Raumklima bei mindestens 19 Grad herstellt. Umlaufend sorgen zahlreiche Zugänge zur Halle für eine flexibel teilbare Mietfläche. Abgesehen von der Kantine im rückwärtigen Anbau standen während der Planung und Umsetzung des Umbaus weder Nutzung noch Betreiber der Gewerbefläche fest. Nach Fertigstellung soll der authentisch-rohe Innenraum in zentraler Lage des neuen Quartiers nun als kleines Kino mit mehreren Sälen in Nutzung gehen.

Programm in Scheiben – U-Halle Mannheim

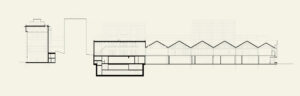

Im Rahmen der Bundesgartenschau 2023 wurde in Mannheim eine bis 2014 militärisch genutzte Lagerhalle transformiert. Als Hauptgebäude und repräsentative Adresse sollte das Gebäude unter anderem für Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen, die Blumenschauhalle, ein Rundfunkstudio und Gastronomie nutzbar gemacht werden. Für die funktional um eine zentrale Bahntrasse angeordnete, U-förmige Halle entwickelte das Berliner Planungsbüro Hütten & Paläste im Rahmen eines Wettbewerbs eine Art Baukasten-System, in dem sich die Struktur je nach Raumbedarf in kleinere Einheiten unterteilen lässt. Im Raster der Tragstruktur schnitten die Planenden Wand- und Dachflächen aus dem 700 Meter langen Volumen heraus, um der monotonen Großform des Gebäudes eine nutzbare Kleinteiligkeit zu verleihen. Die entstehenden Zwischenräume mit öffentlichen Plätzen und urbanem Grün öffnen den vormals introvertierten Komplex und vernetzen ihn mit seiner unmittelbaren Umgebung. Gleichzeitig bleibt durch die durchlaufende Tragstruktur aus Stahl- oder Stahlbetonelementen die Gesamtproportion der Anlage erlebbar. Die neuen Giebelfassaden an den Schnittflächen wurden aus dem rückgebauten Material der Bestandsfassade oder leicht demontierbaren Konstruktionen errichtet und machen mit großen Öffnungen das Gebäudeinnere zugänglich. So kann sich das Gebäude jederzeit durch Hinzunahme oder Entfernung weiterer Gebäudeachsen einem wechselnden Raumbedarf anpassen – ein Prinzip, das die Nachnutzung des Komplexes gleich mitdenkt. Und so wurde direkt nach der BUGA mit dem Umbau der Anlage zur dauerhaften Nutzung begonnen. Als Stadtteilzentrum mit Sport- und Bildungsangeboten wird die U-Halle dieses Jahr wieder eröffnet.

Von Boxen und Zwischenräumen – KANAL Brüssel

Das ehemalige Citroën-Werk in Brüssel aus dem Jahr 1932 nimmt mit dem halbrunden Showroom und der rückwärtigen zweigeschossigen Werkhalle einen Platz in exponierter Lage direkt am Kanal ein. In einem ehemalig von der industriellen Produktion geprägten Stadtgebiet mit vorwiegend einkommensschwacher und migrantischer Bevölkerung gelegen, untersuchte die Stadt Brüssel in einer Machbarkeitsstudie die Nachnutzungsmöglichkeiten des Bauwerks als öffentliche oder kulturelle Infrastruktur. In Kooperation mit dem Centre Pompidou soll nun bis 2026 ein neues Zentrum für moderne und zeitgenössische Kunst sowie Architekturvermittlung entstehen, das einen niederschwelligen Zugang zu künstlerischer Bildung bietet.

Aus dem Wettbewerbsverfahren ging die Arbeitsgemeinschaft aus EM2N (Zürich), noAarchitecten (Brüssel) und Sergison Bates (London) als Siegerin hervor. Für das geforderte Raumprogramm der Museen entschied sich das Planungsteam dazu, drei kompakte Volumen in die Werkhallen einzuschneiden, die die moderne Fassade des Bestands unangetastet lassen und nur in Fernsicht aus dem verglasten Sheddach heraustreten. Erschlossen werden die Ausstellungsflächen über die zwei Geschosse der öffentlich zugänglichen Werkhalle. Die vier Werktore formulieren dabei zwei Erschließungsachsen, entlang derer die Halle mit einer Grundfläche von 100 mal 200 Metern bespielt wird. Die raumgreifenden Rampen der ehemaligen Autowerkstatt verbinden entlang großzügiger Lufträume die zwei Etagen zu einer innenliegenden Fußgängerzone. Hier werden neben kleinen Shops und gastronomischen Flächen auch Räume zur kreativen Aneignung und Begegnung geschaffen. Kostenfreie Ausstellungen und Aufführungen sollen eine informelle Begegnung mit verschiedenen Kunstformen ermöglichen und so einen öffentlichen Partizipations- und Aufenthaltsraum schaffen. Der ikonische Showroom zur Straße wird wechselnden Großinstallationen Raum bieten, die über die mehrgeschossige Glasfassade öffentlichkeitswirksam in den Komplex einladen. Hier kann die Erdgeschossfassade komplett geöffnet werden, sodass der Übergang zwischen Straßenraum und Gebäudeinnerem bewusst verschwimmt.

Während die Ausstellungs- und Archivflächen der Museen in den Neubau-Kuben hohen klimatischen Standards unterliegen, erfährt die Werkhalle als klimatische Pufferzone kalkulierte Temperaturschwankungen zwischen 15 und 28 Grad. Diese Aufteilung ermöglichte es letztendlich, den historischen Gebäudeteil weitestgehend im Originalzustand zu belassen. Ein Mindestmaß an Wärmeschutz konnte über die Aufrüstung der Fassade mit Vakuumglas-Elementen hergestellt werden. Im Sommer soll der Großraum durch natürliche Belüftung gekühlt werden.

Während der Planungszeit bezog das Projektteam die Werkhalle als Interimsbüro. Von 2018 bis 2021 wurden im Gebäudebestand unterschiedliche Ausstellungs- und Partizipationsformate kuratiert. So standen die Planenden im ständigen Kontakt mit der Bausubstanz und loteten gemeinsam mit den zukünftigen Nutzenden die Potenziale der nicht programmatisch festgelegten Zwischenräume aus. Ein flexibles Baukasten-System für öffentliches Mobiliar ermöglicht auch nach Fertigstellung des Projekts eine ständige Wiederaneignung der Räume durch die Besuchenden.

Strukturelle Auflösung – Blaue Stunde Berlin

Bei der Revitalisierung des Spreeparks in Berlin zu einer öffentlichen Grünanlage spielt die Neuinterpretation der baulichen Relikte des ehemaligen Freizeitparks aus DDR-Zeiten eine zentrale Rolle. Neben der Wiederinbetriebnahme des Riesenrads als Hauptattraktion, der Sanierung des historischen Eierhäuschens für Ausstellungen und der Umnutzung der Werkhalle zum Veranstaltungssaal, sollen unter anderem auch die alten Gondeln als künstlerische Artefakte in die Gestaltung des Parks integriert werden. Und so erhielt das Büro modulorbeat aus Münster für die Umnutzung der MERO-Halle auch keinen klassisch architektonischen Auftrag, sondern durfte die Potenziale des ehemaligen Schnellrestaurants im Rahmen der künstlerischen Forschung herausarbeiten. Unter dem Titel „Blaue Stunde“ steht die künstlerische Intervention dabei sinnbildlich für die Transformation des Areals, der Übergang zwischen Tag und Nacht für die Wiederbelebung des Parks.

Zunächst befreiten die Planenden die Stahlstruktur des Bauwerks aus dem westdeutschen modularen MERO-Fachwerksystem von allen maroden Einbauten, Dach- und Fassadenelementen. Mit einer leuchtend blauen Korrosionsbeschichtung definiert die nackte Dachstruktur aus zwölf quadratischen Feldern nun einen durchlässigen Freiraum im Maßstab der vormaligen Nutzung. Der aufmerksame Spaziergänger erkennt in den originalen Fußbodenbelägen die ehemaligen Wandstellungen des Restaurants wieder. Alle bestehenden Öffnungen in der Bodenplatte wurden begrünt und sollen sich fortschreitend mit Pionierpflanzen bevölkern, um den 1800 Quadratmeter großen Platz in der umgebenden, wild gewachsenen Natur zu verankern. Innerhalb der Struktur laden bewegliche Bänke und Vorhänge zur temporären Inbesitznahme des Ortes ein, zwei der Dachfelder wurden als Schutz vor Sonne und Regen transluzent überdacht. Bereits seit 2022 ist das als Interim geplante Projekt in öffentlicher Nutzung und hat sich seitdem bewähren können. Mit minimalem Budget umgesetzt, waren die Vorhänge, Dachelemente und Pflanzsäcke jedoch nicht auf eine längere Haltbarkeit ausgelegt. Mit deren Nachrüstung wird das Architekturfragment nun als dauerhaftes Element der Parkgestaltung erhalten bleiben.

Neu eingehüllt – Neue Architekturschule Siegen

Um dem zunehmenden Leerstand in der Innenstadt entgegenzuwirken, entschied sich die Stadt Siegen dazu, ihre Universität aus der Peripherie ins Stadtzentrum zu verlegen. Für den Neubau der Architekturfakultät sollte das Grundstück des ehemaligen Druckhauses der Siegener Zeitung in direkter Nachbarschaft zum Fluss Weiß frei gemacht werden. Auf Initiative einiger Lehrender der Architektur, die nach Besichtigung des Geländes das Potenzial der leerstehenden Industriehalle erkannten, konnte deren Abriss verhindert werden. Im Rahmen einer Summerschool sollte durch die Studierenden selbst die Möglichkeit einer Umnutzung untersucht werden. Zu deren Unterstützung war geplant, jeder der Arbeitsgruppen ein Architekturbüro zuzuteilen. Aus juristischen Gründen musste dafür 2024 ein öffentliches Vergabeverfahren ausgeschrieben werden, sodass aus dem Gedankenexperiment schließlich ein offizielles Projekt wurde. Unter die sechs ausgewählten Planungsteams schaffte es auch die Arbeitsgemeinschaft um das Architekturbüro FAKT und Gustav Düsing aus Berlin, die aus dem zweiphasigen Verfahren schließlich als Sieger hervorgehen sollten.

Für den Zeitraum einer Woche arbeiteten die Gruppen in der Halle selbst an Entwurfsansätzen, dank des freien Verfahrens mit einer individuell sehr unterschiedlichen Herangehensweise. So luden die Architekten Jonas Tratz und Gustav Düsing verschiedene Fachplanerinnen und Fachplaner ein, mit deren Expertise sie den Gebäudebestand in Stahlbeton-Skelettbauweise unter anderem hinsichtlich seiner statischen Eigenschaften, der Bauphysik, und seiner Einbindung in die Landschaft am Fluss untersuchten. Am Ende der Projektwoche wurden thesenhafte Entwurfsansätze formuliert, auf deren Grundlage die Architekten ihren Entwurf aufbauten. Darin begegnen sie den bauphysikalischen Herausforderungen der Halle, indem sie sie beidseitig mit einer thermischen Pufferzone einhüllen. Die verglasten Wintergärten sollen sich bei Kälte solar aufheizen und als dämmende Luftschicht fungieren, im Sommer bieten sie Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und eine Erweiterung des nutzbaren Raums. Bewusst platzierte Lüftungsöffnungen erzeugen bei Hitze einen kühlen Luftstrom vom nebenliegenden Fluss durch alle Etagen hindurch bis zum aufgesetzten Dachgeschoss. An den beiden Stirnseiten leiten vorgehängte Erschließungsspangen mit Rampen und offenen Treppenanlagen in das Gebäude. Durch den Rückbau der Waschbeton-Fassadenpaneele öffnet sich der Baukörper nun stark nach außen, gleichzeitig werden so die für die Anbauten benötigten Lastreserven aktiviert. Dach und Balkone sitzen als auf Zug belastete Leichtbaukonstruktion über dem Bestand und leiten ihre Lasten über die Stützen im Dachgeschoss direkt in die Bestandsstruktur. Funktional sieht der Entwurf in der Erdgeschosszone einen öffentlichen Großraum mit Café sowie Präsentations- und Begegnungsflächen vor und verkörpert so den Anspruch der Fakultät, in Austausch mit der Stadt zu treten. Die beiden Obergeschosse mit dem zweigeschossigen Zeichensaal bilden dank Funktionsüberlagerung alle Bedarfe der Architekturfakultät ab. Im aufgesetzten Dachgeschoss werden diese um einen flexiblen Veranstaltungs- und Präsentationsraum ergänzt. Bereits in der zweiten Phase des Verfahrens bekamen die Planenden die Gelegenheit, ihren Entwurf mit dem Stadtplanungsamt, den Studierenden als zukünftigen Nutzenden, den ortsansässigen Brandmeistern und dem Umweltamt abzustimmen. Durch dieses einzigartige, auf einen kooperativen Planungsprozess ausgelegte Verfahren in direkter Verbindung mit allen Planungsbeteiligten und dem Gebäude selbst konnte eine intelligente und nachhaltige Zukunftsvision für die alte Druckereihalle entstehen.

Wollen wir den Einfluss der Baubranche auf den Klimawandel also ernst nehmen und die Umnutzung von Bestand zur Regel erheben, braucht es neue Arbeitsweisen. All den aufgeführten Projekten ist eines gemein: eine Herangehensweise, die das bestehende Bauwerk als Ausgangspunkt für die Planung versteht. Statt konkrete Bedarfe und strenge Raumprogramme braucht es vielmehr eine Analyse dessen, was das Bauwerk selbst bieten kann. Bei Gebäuden unter Denkmalschutz ist das schon eher gängige Praxis, doch auch nicht-denkmalgeschützte Bauten beinhalten neben ihren baulichen Ressourcen und der grauen Energie einen Teil der spezifischen Ortsgeschichte. Ob in partizipativen Prozessen, als Interimsprojekt oder mit experimentellen Wettbewerbsverfahren – das empirische Arbeiten mit vorhandener Bausubstanz kann neue Perspektiven ermöglichen. Hinderlich bei der Umsetzung wirken auch die strengen Regulierungen. Während die Sanierung eines Denkmals nicht unter die EnEV fällt, muss ein nicht geschützter Bestand auf einen hohen thermischen Standard ertüchtigt werden. Statt der Forderung nach immer effizienteren Gebäudehüllen lohnt sich die Frage nach einem suffizienten Komfortstandard, der die niederschwellige Weiternutzung bestehender Gebäude begünstigt. Da braucht es mehr rechtlichen Spielraum und den Mut zu individuellen Lösungen.

Lisa Korschewski absolvierte 2020 ihren Master der Architektur in Leipzig. Schon während des Studiums begann sie, als angestellte Objektplanerin in verschiedenen Büros zu arbeiten und über ihre gebaute Umwelt zu schreiben. Seit 2023 ist sie als freie Architekturjournalistin für verschiedene Fachmagazine tätig.