Infrastruktur als Lebensgrundlage

Der Architekt, Stadtplaner und Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung Baukultur, Reiner Nagel, berichtet aus dem Baukulturbericht „Infrastrukturen“ (2024 / 2025): Infrastruktur ist die Basis unseres Zusammenlebens, es geht um die Grundlagen unserer Gesellschaft, die die Bürgerinnen und Bürger als Steuer- und Gebührenzahlende genauso betreffen wie jene, die für die gebaute Umwelt Verantwortung tragen. Unsere Gebäude sind die langlebigsten Elemente unserer zivilisatorischen Umwelt – noch langlebiger jedoch sind die Infrastrukturen unserer Städte und Gemeinden: Rohrleitungen, Straßen, Wege und Plätze, Stadtmauern oder zentrale Bauwerke der kirchlichen oder weltlichen Macht. Ein Paradigmenwechsel ist angesagt, sowohl was die technische, aber auch die soziale Infrastruktur wie Bibliotheken, Museen oder Krankenhäuser, betrifft.

„Infrastrukturen sind elementar“. Mit diesem Satz beginnt der aktuelle Baukulturbericht, der den Paradigmenwechsel und den zivilisatorischen Prozess für die notwendige Transformation unserer Infrastruktur einleiten soll. Gleichzeitig eröffnet der Baukulturbericht 2024 / 25 einen neuen Blick auf Infrastrukturbauten als Trägerinnen von Daseinsvorsorge und Gemeinwohl, bei denen nicht nur ihr Vorhandensein, ihre Beschaffenheit und Funktionalität, sondern auch ihre Gestaltung und Sozialraumorientierung ausschlaggebend für unsere Standort- und Lebensqualität sind. „Infrastrukturen prägen Räume“ war daher das Leitthema des diesjährigen Konvents der Baukultur. Ein Spezialthema? Nein, eher das Basisthema einer Baukultur des Öffentlichen. Infrastrukturbauten bilden mehr als die Hälfte des Baugeschehens in Deutschland ab und finden doch häufig nur als Randerscheinung im Aufgabenprofil von Architektinnen und Architekten statt. Das war nicht immer so und muss sich wieder ändern, wenn wir Infrastrukturen als die entscheidende Stellschraube zur Verbesserung unserer Lebensgrundlagen begreifen. Infrastrukturen sind stärker noch als allgemeine Fragen der Gestaltung unserer Umwelt und weit vor Baukultur im Allgemeinen im öffentlichen Bewusstsein. Verkehrs- oder Mobilitätsfragen bis hin zum Parken sind häufig die wichtigsten Themen in der Lokalpresse und klassische Aufreger am Stammtisch. Die Bevölkerungsumfrage zum Baukulturbericht bestätigt dies. Etwa zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger sehen großen oder sogar sehr großen Handlungsbedarf bei Verkehrsinfrastruktur, Telekommunikation oder Gesundheitseinrichtungen. Aber auch mehr als die Hälfte sieht Defizite bei Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Universitäten, und rund ein Drittel moniert bauliche Mängel von Kultureinrichtungen.

Das aktuelle KfW-Kommunalpanel 2024 zeigt allein für die kommunale Infrastruktur einen Investitionsrückstau von 186 Milliarden Euro. Hinzu kommen Rückstände bei Infrastrukturen in Bundes- und Landeszuständigkeit. Den Gesamtinvestitionsbedarf bis 2030 schätzten das Institut für Makroökonomie und Strukturforschung (IMK) und das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) schon 2020 auf 457 Milliarden Euro. Das ist mehr als der komplette Bundeshaushalt eines Jahres – und ein Betrag, der sich kaum noch veranschaulichen lässt. Er dürfte inzwischen sogar noch wesentlich höher liegen und außerhalb dessen, was unsere Gesellschaft und Politik derzeit bereit sind auszugeben.

Sichtbar und konkret wird der Investitionsrückstau überall da, wo Verbindungen wie die Rahmede-Talbrücke bei Lüdenscheid ausfallen, Bahnverbindungen fehlen oder die Menschen vor geschlossenen Schwimmbädern und kaputten Aufzügen stehen. Infrastruktur ist die Basis unseres Zusammenlebens. Es geht um die Grundlagen unserer Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger als Steuer- und Gebührenzahlende genauso betrifft wie jene, die für die gebaute Umwelt Verantwortung tragen. Häufig gibt es gerade bei der Zuständigkeit der Maßnahmentragenden einen negativen Verantwortungskonflikt. Wenn nicht abweisbar, wird das Nötigste in der eigenen Zuständigkeit gemacht – einen Plan aber für das Ganze und seine Integration ins Umfeld gibt es häufig nicht. „Sind wir nicht“ ist deshalb bei vielen öffentlichen Bedarfsträgern eine häufig gesprochene Floskel mit Verweis auf andere. Für die Bevölkerung zählt aber das Ergebnis – und nicht, wer zuständig ist. Eine Lärmschutzwand mag für die Bahn auf Bundesebene eine eher unbedeutende Baumaßnahme sein, für die Menschen vor Ort ist sie ein massiver Eingriff in ihr Umfeld, für den ihre Gemeinde sich in der Regel aber gar nicht zuständig fühlt. Dieses Dilemma geteilter Verantwortung darf nicht zu verantwortungslosem Bauen und gestaltloser Infrastruktur führen. Hier, bei der architektonischen oder ingenieurbaukünstlerischen Gestaltung von Ingenieurbauwerken, liegt auch einiges im Argen: 80 Prozent der Bevölkerung (also vier von fünf Befragten) finden, dass Infrastrukturbauten gut gestaltet sein sollten. Gefragt, ob das derzeit der Fall ist, antwortet mehr als die Hälfte (55 Prozent) mit Nein. Für die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung ist das eine schlechte Bilanz, die Handlungsbedarf signalisiert.

Technische Infrastruktur ist dominant

Infrastrukturen prägen Räume… es ist nicht egal, wie es aussieht. Zentrale Grafik des Baukulturberichts „Infrastrukturen“ (2024 / 2025), Grafik: Bundesstiftung Baukultur, Design: Heimann + Schwantes

Gebäude werden hundert Jahre alt und älter und sind damit die langlebigsten Elemente unserer auf Konsum und Wandel angelegten zivilisatorischen Umwelt. Langlebiger sind aber noch die Infrastrukturen unserer Städte und Gemeinden: Straßen, Rohrleitungen, Wege und Plätze, (ehemalige) Stadtmauern oder zentrale Bauwerke der kirchlichen oder weltlichen Macht. Sie sind in ihrer Lage und Form direkt der Topographie und Morphologie des Ortes entliehen, den sie infrastrukturell einst aus der Natur zum Kulturort transformierten. Diese Erschließungsinfrastrukturen überdauern häufig sogar Stadterneuerungen nach Kriegen oder Bränden. Noch heute sind Straßen und Siedlungsgrundrisse der Römerzeit in vielen Städten erkennbar. Klimatische und geologische Besonderheiten führen mittelbar durch die Infrastruktur zu regionalen Bauweisen. Christian Norberg-Schulz sprach in seinem Buch „Genius Loci. Landschaft, Lebensraum, Baukunst“ vom Wesen des Ortes, das sich durch die Identität und den Charakter des gebauten Raumes direkt in den be- und gelebten Sozialraum transformiert.

Die zentrale Grafik zum Baukulturbericht „Infrastrukturen“ ist eine Collage von bekannten deutschen Bauwerken vorwiegend der technischen Infrastruktur, die zu einer Stadtansicht arrangiert sind. Erster Gedanke: „Oh, das sieht ja interessant aus!“ Dann: „Das sind ja alles (technische) Infrastrukturen!“ Es folgt die Erkenntnis: „Ist ja mehr und bedeutender als gedacht“ und „Vieles, was wir im Alltag übersehen, ist spannend“. Umgekehrt hat fast jede Stadt ihr ikonografisches Ingenieurbauwerk, das über seine Funktionalität hinaus das Gemeinwesen baulich abbildet und für einen spezifischen Ort steht. Ingenieurbauwerke sind Teil unserer Kulturlandschaft. Sie prägen unsere Alltagsräume, bewusst oder unbewusst, nicht nur durch ihre Funktion, sondern auch durch ihre Gestaltung. Für den Baukulturbericht 2024 / 25 „Infrastrukturen“ antworteten im Rahmen einer Bevölkerungsbefragung 56 Prozent der Personen auf die Frage, ob ihnen ein Ingenieurbauwerk einfalle, dass sie schön finden, mit ja. Meistgenannt wurden hier Brücken, gefolgt von Fernsehtürmen.

Trotz dieses hier grafisch unterstützten Erkenntnisgewinns gehört die Gestaltungsaufgabe Infrastruktur aber keinesfalls in die allgemeine Planungsroutine oder genießt bauherrenseits hohe Akzeptanz. Viele Bedarfsträger finden auch auf Seiten von Bürgerschaft und Politik häufig Zustimmung für die Ansage, dass Kosten und Termine keinesfalls durch die scheinbar höhere Komplexität von Gestaltungsverfahren oder eine architektonische Begleitung der Objektplanung gefährdet werden dürfen. Dabei sind diejenigen Beispiele zunehmend bekannt, bei denen qualifizierte Gestaltung Synergien für die Akzeptanz im Umfeld und die bessere, ergebnisorientierte Zusammenarbeit aller am Projekt Beteiligten hebt. Dies bildet sich bei den Preistragenden von Ingenieur- oder Städtebaupreisen genauso ab, wie bei internationalen Best Practice Beispielen – zum Beispiel in Form landschaftsintegriert gestalteter Lärmschutzwände in Südtirol oder offener Stadtteilschulen in Dänemark.

Schon angesichts hoher Investitions- und Betriebskosten, aber auch wegen der baukulturellen Prägung von Infrastrukturbauwerken, stellt sich deshalb in zunehmendem Maß die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung, die Bauwerke der Infrastruktur (mit) übernehmen können. Luigi Snozzis bekanntes, auf das Stadtbild zielende Zitat: „Wenn du ein Haus baust, denke an die Stadt“ können wir hier auf die gesellschaftliche Wirkung erweitern: „Wenn du Infrastruktur baust, denke an die Bedarfe der Stadtbewohnenden“. Die Kienlesbergbrücke in Ulm schafft über ihren verkehrlichen Zweck hinaus attraktive Aufenthaltsbalkone mit Blick auf die Weite des Gleisfeldes. Das Restwasserkraftwerk in Kempten produziert nicht nur Energie, sondern bietet den attraktiven, bastionsähnlichen Standort für ein Café mit Sommerbar am Wasser. Mitdenken und ein offenes Angebot für die Stadt zu schaffen, nutzt hier allen und verschafft dem Maßnahmenträger und dem Infrastrukturbauwerk selbst einen Reputationszuwachs.

Auch bei der Anpassung an das künftig wärmere Klima und häufigere Extremwetterereignisse spielen Infrastrukturbauwerke die entscheidende Rolle. Da ist zunächst die zunehmende Bedeutung eines vitalen Stadtgrüns, das durch Verdunstung und Schatten kühlt und gleichzeitig Defizite im Städtebau ausgleichen kann. Aber auch die notwendige blaugrüne Infrastruktur zur Be- und Entwässerung unserer Siedlungs- und Verkehrsflächen schafft neue Planungs- und Realisierungsaufgaben für integrierte Infrastrukturbauten.

Suprastruktur als Kulturfolger der Infrastruktur denken

Es gibt aber auch die gegenläufige Tendenz, dass die Gefäße und Elemente, die die bestehende Infrastruktur nutzen (Suprastruktur), immer größer und schwerer werden und die Infrastruktur herausfordern. Gerade der Zoom-Faktor bei Fahrzeugen (PKW und LKW) zielt auf den Bau breiterer Straßen, Brücken und Parkplätze, ohne dass diese Maßnahmen realistischerweise und ohne massive Eingriffe in unsere Siedlungen und Landschaften machbar sind. Die naturgesetzlichen Auswirkungen, die die wachsende Masse und Maße unserer Fahrzeuge auf die Infrastrukturen haben, dürfen aber nicht alternativlos sein. Im Gegenteil: Sowohl die gesellschaftlichen Folgekosten, als auch die Restriktionen aus der gegebenen räumlichen Situation sprechen dafür, von der Infrastruktur als Basis auszugehen. Suprastruktur sollte daher im Grundsatz Kulturfolgerin der Infrastruktur sein und nicht umgekehrt. Das vermeidet häufig nicht nur enorme Kosten und massive Eingriffe in die bestehende Stadt, sondern gewährleistet an vielen Stellen die Rückführung auf das Grundprinzip des menschlichen Maßstabs, das vielen Infrastrukturen bis heute anhaftet und sich im kollektiven Bewusstsein abbildet und bewährt hat.

Bahnhöfe als Orte der Mobilität neu entdecken

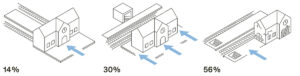

Bahnhofsgebäude und Verkehrsstationen: Bei 14 Prozent der Bahnhöfe ist der Zugang zu den Gleisen nur durch das Bahnhofsgebäude möglich. Bei 30 Prozent der Bahnhöfe ist der Zugang zu den Gleisen sowohl durch das Bahnhofsgebäude als auch unabhängig davon möglich. Bei 56 Prozent der Bahnhöfe funktioniert der Zugang zu den Gleisen unabhängig vom Bahnhofsgebäude. Quelle: Kommunalumfrage zum Baukulturbericht 2024 / 25. Grafik: Bundesstiftung Baukultur, Design: Heimann + Schwantes

Ein besonderes Kapitel im achtlosen Umbau mit der Infrastruktur des Bahnverkehrs, trotz angestrebter Mobilitätswende, stellen unsere Bahnhöfe dar. Ursprünglich als „Tempel der Bahnmoderne“, als Adressen, Ankunftsorte und vermittelnder Maßstab zwischen Mensch und Bahn gebaut, ist der Zugang zum Gleis durch den Bahnhof für die Bahn nur noch ein kostenintensives und in den allermeisten Fällen eher lästiges Anhängsel. Dabei sind Bahnhöfe nicht nur die Orte unserer erfolgreichen und weiterhin zukunftsfähigen Schienenmobilität. Sie gehören inzwischen zu den am stärksten frequentierten öffentlichen Gebäuden unserer Gesellschaft. Kein Wunder also, wenn der Verdruss über die Leistungsfähigkeit unserer Bahninfrastruktur und die Klage über die Verschmutzung und Unzulänglichkeiten öffentlicher Räume immer mehr auch von den Bahnhöfen ausgeht. Immerhin hat die Politik reagiert und die Deutsche Bahn (ehemals Bundesbahn) inzwischen umfirmiert zu einem gemeinwohlorientierten öffentlichen Unternehmen: DB InfraGO. GO steht für Gemeinwohlorientierung. Hier wäre es jetzt eine lohnende, nach vorne gerichtete Offensive, aus Bahnhöfen wieder einladende Orte der Begegnung für Menschen zu machen.

Soziale Infrastruktur schafft

Gemeinwohl

Nicht so unmittelbar assoziativ wie bei der technischen Infrastruktur funktioniert das Begriffsfeld der sozialen Infrastruktur. Von Bildungsbauten wie Schulen, Bibliotheken oder Universitäten über Museen, Theater, Konzerthäuser oder Sakralgebäude bis hin zu Rathäusern, Krankenhäusern oder Schwimmbädern stellt das öffentliche Bauen die soziale Infrastruktur für unser Zusammenleben und damit für unsere demokratische Gesellschaft dar. Hier sind in der Vergangenheit häufig ambitionierte und hochwertig gestaltete Bauwerke entstanden, die mehr noch als ihre eigene Funktion das Funktionieren der Gesellschaft abbilden. Viel mehr als nach der bundesweit dreiprozentigen Denkmalquote stehen diese Gebäude nach den Kategorien der Landesdenkmalgesetze zurecht häufig unter Denkmalschutz oder sind ortsbildprägende Träger der Baukultur.

Ersatzneubauten als kultureller Rückschritt

Durch den zunehmenden Sanierungsrückstau wird es nicht nur teurer, sondern auch technisch immer schwieriger, den Bestand zu sanieren. Meist sehen die zuständigen Stellen deshalb in Abriss und Neubau den einzigen Weg. Ersatzneubau ist zur Regel geworden, zumal auch die öffentlichen Finanzierungsgrundlagen auf diese Praxis zielen. Mit dem Paradigmenwechsel zur neuen Umbaukultur hat die Bundesstiftung schon im Baukulturbericht 2022 / 23 ein wichtiges Vorzeichen für die Transformation gesetzt. Auch bei Infrastrukturbauten muss Umbau statt Abriss das Ziel sein. Wir müssen ihre graue Energie (die im Bauwerk gebundenen CO2-Emissionen) genauso bewahren wie ihre goldene Energie, also die baukulturelle, identitätsstiftende Kraft existierender Brücken, Bahnhöfe, Schulen oder Rathäuser. Entsprechend dem Anteil an den Bauwerken, ist auch der Fußabdruck der Emissionen für die vorhandene Infrastruktur sehr hoch. Allein 34 Tonnen CO2 / Einwohner sind in der vorhandenen technischen Infrastruktur im Bereich Straßenverkehr, Wasser und Abwasser, Telekommunikation und Energieversorgung gebunden – graue Energie, die es zu halten und weiter zu entwickeln gilt.

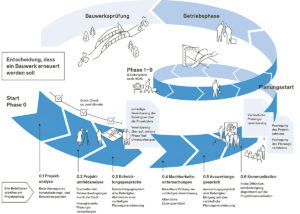

Phase Null am Beispiel des Maßnahmenträgers DB InfraGO Hamburg, Grafik: Bundesstiftung Baukultur, Design: Heimann + Schwantes

Baukultur ist auch Prozesskultur. Nur sorgfältig konzipierte und engagiert begleitete Entwicklungs- und Planungsabläufe, die auf Verbindlichkeit zielen, können baukulturell ansprechende Projekte garantieren. Deshalb ist es eine zentrale Aufgabe, alle Akteurinnen und Akteure des Planens und Bauens über Berufsgrenzen hinweg zur Zusammenarbeit zu bewegen. Das beginnt mit der Phase Null, die das Planen und Bauen vorbereitet und für den Projekterfolg ausschlaggebend ist. Bei Infrastrukturprojekten eröffnet sie immense Chancen, Kosten zu sparen und Termine und gestalterische Qualität zu optimieren. Der frühe, umsichtige und reflektierte Blick auf das Projektumfeld und den Makrostandort hilft, Kollisionen im weiteren Ablauf zu vermeiden. Wie nützlich die Phase Null gerade bei Infrastrukturprojekten ist, die ja besonders vielen Regeln und Vorschriften gerecht werden müssen, zeigt das gemeinsam mit der DB InfraGO Hamburg entwickelte Modell der Phase Null für die Erneuerung von Eisenbahnbrücken. Es geht darum, Handlungsoptionen zu erkennen und die kontextuell beste Lösung für Umfeld, Umwelt und Gesellschaft zu realisieren.

Sollte Infrastruktur schön sein?

Bleibt nach so viel stichhaltigen Argumenten für den Umgang mit der Masse die Frage nach der Klasse. Kann oder sollte Infrastruktur als umfassende Lebensgrundlage angenehm auf uns wirken und sogar schön sein? Ja, aber das kann nur gelingen, solange sie keine eindimensionale Ressortmaßnahme darstellt oder lediglich zweidimensionale Flächenplanung umfasst. Die Maßnahmenebene für Infrastrukturbauten, die uns positiv beeinflussen kann, ist der Raum. Sobald dreidimensionale Stadträume für Menschen entstehen, die eine Verbesserung für sich und ihr Umfeld darstellen, kann Infrastruktur sogar einen entscheidenden Beitrag zur Lebensqualität und Schönheit der Stadt darstellen. In Berlin beispielsweise steht das Netz der Straßenräume (im ehemaligen Westberlin) und der vernetzten Radialen (im ehemaligen Ostberlin) an vielen Orten für die schöne Stadt und das öffentliche Grün. Dimensionierung und Proportionalität der Gründerzeitstraße durch Hobrecht und die nachfolgenden Generationen von Ingenieurinnen und Ingenieuren folgen dabei ingenieurbaukünstlerischen Grundsätzen.

Baukultur gewinnt als ganzheitliches Planungsprinzip heute zunehmend an Bedeutung. Bezogen auf die Qualitätsmaßstäbe der gebauten Umwelt bewährt sich ihr positiver Zielcharakter. Baukultur als Prinzip sollte daher in allen Planungsverfahren systematisch benannt und in der Bearbeitung gestärkt werden, gerade bei der Infrastruktur. Das kann konkret auch in Teilhabe-Prozessen und eben durch eine systematische Phase Null erfolgen.

Reiner Nagel ist Architekt und Stadtplaner, seit Mai 2013 Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Zuvor war er seit 2005 Abteilungsleiter in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin für die Bereiche Stadtentwicklung, Stadt- und Freiraumplanung. Reiner Nagel hat seit 1986 in verschiedenen Funktionen auf Bezirks- und Senatsebene für die Stadt Hamburg gearbeitet, ab 1998 in der Geschäftsleitung der HafenCity Hamburg GmbH. Er ist Lehrbeauftragter an der TU Berlin im Bereich Urban Design, Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, außerordentliches Mitglied des Bundes Deutscher Architekten und Architektinnen sowie Mitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg, Sektion Baukunst. 2022 wurde er in den Beirat Innenstädte des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) berufen und ist seit 2022 zudem Stiftungsratsvorsitzender der HSBK Hamburger Stiftung Baukultur.