Komplexitätskompensationskompetenz

Unser Autor Andreas Hild erlebte seine architektonische Sozialisation im Bereich des Umbaus – einem Feld voller Unwägbarkeiten: Oft ist ungewiss, welche Überraschung in der nächsten Wand lauert, welche Bewehrung eine Betondecke enthält oder wie ein Fußbodenaufbau beschaffen ist. Mit der Berufserfahrung wachse jedoch die Fähigkeit, damit umzugehen und zu akzeptieren, dass die erste Entwurfsidee oft nicht realistisch ist. Man lerne aber auch, die Komplexität der Aufgabe zu bewältigen, indem man Ideen an Gegebenheiten anpasst. Laut Andreas Hild müssen Architektinnen und Architekten die Unsicherheiten aller Beteiligten während dieses Prozesses moderieren – eine anspruchsvolle Aufgabe in einer Branche, die immer komplexer wird.

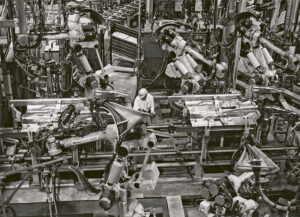

Wohin man auch blickt, ein Ende ist nicht abzusehen: Die Komplexität nimmt zu. Dieses Gefühl beschleicht nicht nur jene, die sich mit dem Bauen beschäftigen. Betroffen sind sowohl die Beschaffenheit unserer unmittelbaren Umgebung als auch die Abläufe und Organisationsstrukturen, in denen wir uns zu behaupten versuchen. Nur noch wenige Zusammenhänge der direkten Umwelt durchdringen wir als Einzelpersonen bis zum Grund. Kaum ein Gebrauchsgegenstand gewährt uns noch unmittelbaren Zugang zu seiner Funktionsweise. Vor diesem Hintergrund wirkt es umso beunruhigender, dass sich auch objektiv keine Vereinfachung unserer Erkenntnisse feststellen lässt – im Gegenteil: Die zunehmende Komplexität nimmt mitunter bedrohliche Ausmaße an. Die Wissenschaft zweifelt nicht daran, dass das Menschheitswissen wächst und mit ihm die Erfahrung von Komplexität. Uneinigkeit besteht lediglich darüber, in welchen Zeiträumen sich dieses Wissen verdoppelt. Je nach Quelle schwanken die Schätzungen zwischen fünf und zwölf Jahren.

War das schon einmal anders? Seit der Mensch die Höhlen verlassen hat, musste er immer wieder mehr oder weniger revolutionäre Erkenntnisse in sein Leben und Erleben integrieren. Offenbar gelang es bislang immer, diesen Zuwachs zu bewältigen. Neues Wissen, das zunächst als eine Komplexitätserhöhung erschien, kam zumindest partiell in der Allgemeinheit an. So erklärt sich etwa der Umstand, dass physikalisches Wissen der Quantenphysik, das heute in einem Uni-Vorkurs vorausgesetzt wird, vor 80 Jahren noch Promotionsstoff gewesen wäre.

Auch die gesellschaftlichen Abläufe werden stetig komplexer – das Bauen ist ein gutes Beispiel: Materialien werden immer differenzierter, folglich zugelassene Konstruktionen komplizierter, mitunter bis zur Unausführbarkeit. Der Arbeitsalltag verlangt die Berücksichtigung neuer Gesetze und Verordnungen, Forderungen von Versicherungen und Prüfinstituten, sowie widersprüchlicher Vorschriften, die eine unübersichtliche Rechtsprechung nach sich ziehen. Der Gedanke an ein weiteres Fortschreiten dieser Entwicklung ist nicht gerade ermutigend – aber wurde je von einem Zurückdrehen einer solchen Spirale berichtet? Wäre es daher womöglich sinnvoller, nicht auf die große Vereinfachung zu hoffen, sondern zu lernen, sich in der steigenden Komplexität zurechtzufinden?

Komplexität als gesellschaftliche Errungenschaft

Beim Bauen, aber auch in vielen anderen Bereichen, lässt sich Komplexität auch als eine gesellschaftliche Errungenschaft verstehen. Liegen ihr doch – mal mehr, mal weniger faire – Aushandlungsprozesse konkurrierender Positionen zugrunde. Lärmschutzrichtlinien beispielsweise sind eben nicht nur ein Städtebauhindernis, sondern auch ein Instrument, um die Bevölkerung vor Beeinträchtigung und Krankheit zu bewahren. Umgekehrt sollte mit der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (kurz: TA-Lärm) auch die Industrie, insbesondere des Ruhrgebiets, vor Ansprüchen einzelner Kläger geschützt werden, um die Produktion zu sichern. Brandschutzvorschriften sind nicht bloß ein Stolperstein für vernünftiges Bauen, sondern entspringen einer komplexen Aushandlung von Sicherheit und Machbarkeit, basierend etwa auf jahrzehntelangen Erfahrungen der Feuerwehr und den Ansprüchen der Versicherer. Die Liste ließe sich annähernd endlos fortführen. Schwierige Kompromisse als Grundlage einer wachsenden Anzahl teils kaum zu vereinbarender Regelungen werden auch künftig nicht zu vermeiden sein. Zu viele gesellschaftliche Gruppen haben mitunter widerstrebende Interessen.

Das gilt auch für die Bürokratie selbst. Wer glaubt wirklich, dass man die EU-weiten Lebensmittelrichtlinien per Dekret ändern könnte? Das hat zunächst einmal nichts mit den jeweils zuständigen Behörden zu tun. Allein die unterschiedlichen Interessen der Marktteilnehmer, des Verbraucherschutzes und anderer Gruppen verhindern große Sprünge auf diesem Gebiet. Demokratisch erzielte Regelungen sind, wie sie sind, weil sie sich im Prozess der Aushandlung als vergleichsweise stabil erwiesen haben. Die Unterschiede zwischen einzelnen Ländern lassen sich durch andersartig verlaufende Diskussionsprozesse erklären oder vielleicht auch durch abweichende Bedingungen für die in Vorschriften gegossenen Standpunkte. Diese generelle Resilienz von Verordnungen mag der Grund sein, warum man von all den Bürokratieabbaukommissionen nach ihrer Gründung so selten wieder hört.

Die Komplexität unserer Regelwerke bildet letztlich die unterschiedlichen Anforderungen ab, die wir als Individuen an das Leben stellen. Sie schützt vor allzu einfachen, weil einseitigen Lösungen und ist das Ergebnis von Verhandlungsprozessen in vergleichsweise offenen Systemen, die an andere Systeme grenzen, diese wiederum beeinflussen und von ihnen beeinflusst werden. So entsteht ein komplexes Beziehungsnetzwerk, das letztlich als Ausgleich unterschiedlicher Interessen die jeweilige Lösung stabilisiert.

Lässt sich Komplexität positiv verarbeiten?

Wer das für problematisch hält, sollte sich fragen, ob nicht genau darin die Natur einer demokratischen Selbstregulation liegt, die vorübergehend die eine oder andere Übertreibung akzeptieren muss, um die dahinterliegenden Interessen abzubilden und zu moderieren, bis sie sich auf ein praktikables Niveau einpendeln. Es lässt sich kritisieren, dass diese Prozesse sehr langsam ablaufen, aber auch die Geschwindigkeit der Veränderung unterliegt eben derselben Aushandlung. Natürlich stimmt es, dass Lobbyisten versuchen, in diesen Strukturen ihren Vorteil zu finden, aber zumindest theoretisch vertreten auch sie bestimmte Anliegen mit legitimem Inhalt. So langwierig und störungsanfällig so ein Aushandlungsprozess auch sein mag, er schützt vor allzu einfachen Lösungen. Das ist deshalb von Vorteil, weil eine einfache Lösung nur wenige Einflussfaktoren behandeln kann und damit nur eine kleine Zahl an Akteurinnen und Akteuren repräsentiert. Insofern könnte man die Umständlichkeit des Verfahrens auch als geradezu beruhigend empfinden. Zeigt sie doch, dass im Grundsatz alle Parameter prinzipiell einbringbar sind und sich erst im Laufe der Debatte einige von ihnen durchsetzen und zu einer komplexen Lösung führen.

Diese Sichtweise ist allerdings nicht weit verbreitet. Im Gegenteil scheinen einzelne Gruppen zu hoffen, dass irgendjemand doch einmal mit großer Durchsetzungskraft die lang ersehnte Vereinfachung herbeiführt (selbstverständlich im Sinne der jeweils eigenen Interessen). Bei genauerer Betrachtung sieht man aber, dass der beherzte Eingriff in den beschriebenen Aushandlungsprozess erstens undemokratisch wäre und es zweitens zu unvorhersehbaren Ereignissen führen könnte, wenn man glaubt, „einfach“ in komplexe Systeme eingreifen zu können. Wird nicht auch in der Politik vor Lösungen gewarnt, die im Verdacht stehen populistisch und „zu einfach“ zu sein? Ist das Trumpsche Versprechen, „wir machen eine ganz einfache amerikanische Politik“, nicht Ausdruck einer ebensolchen Unterkomplexität? Müsste es also nicht vielmehr darum gehen, Komplexität als notwendige Folge von Demokratisierung wahrzunehmen und einen Modus zu finden, damit umzugehen? Also eine Komplexitätskompensationskompetenz zu entwickeln?(1)

Wer die Vergangenheit betrachtet, könnte zu dem Schluss kommen, es sei geradezu ein Überlebensmodell der Menschheit, eine stetig wachsende Komplexität in ihr Leben zu integrieren. Es lässt sich beobachten, dass es immer wieder gelungen ist, historische Komplexitätssteigerungen positiv zu verarbeiten. Diese Anpassung geschieht aber nicht von selbst, sondern ist ihrerseits ein komplexer Prozess. Warum fällt sie heute so schwer?

Epistemologische Hürden

Der Philosoph Gaston Bachelard versuchte in den 1930er-Jahren zu ergründen, warum sich Menschen bestimmten Erkenntnissen verweigern.(2) Mit seiner Theorie der epistemologischen Hürden reagiert er auf den Umstand, dass beispielsweise die Erkenntnisse der damaligen Physikforschung auf theoretischen Modellen beruhten, die schwer zu überwindende Verständnis-Hürden darstellten und kaum mehr nachvollziehbar waren. Grundsätzlich rekurriert Bachelard damit auf wissenschaftliche Erkenntnisse, und nicht – wie in diesem Beitrag – auf administrative Strukturen. Deren Durchdringung ist aber insofern vergleichbar als bei beiden ineinander verwobene Systeme erklärt und bearbeitet werden müssen. Zudem sind die Regelwerke, um die es im Administrativen geht, zu einem großen Anteil nicht nur demokratisch, sondern auch wissenschaftlich fundiert. Insofern lassen sich Bachelards Gedanken zu systematischen Erkenntnishindernissen womöglich auch auf die mangelhafte Anpassung an die komplexen Bedingungen des derzeitigen Bauens übertragen.

Bachelard identifiziert eine Reihe systematischer Widerstände gegenüber neuen Erkenntnissen, von denen einige in unserem Zusammenhang von Interesse wären. Insbesondere das erste von ihm angeführte Hindernis der „trügerischen Klarheit einer ersten, naiven Erfahrung“ ist auf unser Thema direkt anwendbar: „Die primäre Erfahrung, oder genauer gesagt, die erste Beobachtung ist immer ein erstes Hindernis für die wissenschaftliche Bildung. In der Tat bietet sich diese erste Beobachtung mit einer Fülle von Bildern dar; sie ist malerisch, konkret, natürlich, einfach. Man braucht sie nur zu beschreiben. Schon glaubt man sie zu verstehen.“(3)

Hier wendet sich die grundlegende Vorstellung, die Welt könne und müsse einfach sein, also gegen die Erkenntnis der Welt selbst. Auf unser Problem übertragen, könnte das heißen: Es ist das Festhalten am Ideal der Einfachheit, das die notwendige Anpassung an die unvermeidbare Komplexität behindert. Die nicht einzulösende Idee der Einfachheit reduziert die Komplexitätskompensationskompetenz. So gesehen bedient der Ruf nach Einfachheit zwar ein allgemeines Bedürfnis, verhindert aber, dass wir uns den Aufgaben stellen, die es eigentlich zu bewältigen gilt: nämlich die notwendige Anpassung an die komplexen Gegebenheiten vorzunehmen und es uns damit tatsächlich einfacher zu machen. Die Forderung nach Einfachheit ist also kontraproduktiv für ihr eigenes Ziel.

Einfachheit im gesonderten Aushandlungsrahmen

Diese Sichtweise verkennt nicht, dass es als Folge von individuellen Übereinkünften zwischen einem Architekten und einer Bauherrin tatsächlich ein vereinfachtes Bauen geben kann. Dieses beruht dann jedoch auf einem Aushandlungsprozess, der den Beteiligten die entsprechenden Risiken zuweist. Und das ist eben nicht ohne weiteres auf die allgemeine Praxis übertragbar.

Das „allgemeine“ Bauen folgt immer einer Art kategorischem Imperativ, der uns zwingt, stets so zu bauen, dass die einzelne Lösung Vorbild für alle vergleichbaren Lösungen sein könnte. Andernfalls müsste neu verhandelt werden. Das Bauen muss innerhalb der jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stattfinden, weil diese entsprechend aufwendig verhandelt wurden und zu einem demokratischen Gemeinwesen gehören, ja, letztlich ein solches Gemeinwesen konstituieren. Aus dieser Komplexität gibt es vermutlich kein Entrinnen.

Der Gebäudetyp E ist in diesem Sinne auch kein Beitrag zu einer Vereinfachung im Sinne einer Vermeidung komplexer Zusammenhänge, sondern ein geänderter Rechtsraum, der eine Art gesonderten Aushandlungsrahmen beschreibt. Man wird sehen, was die Gerichte und die entsprechenden Kommentierungen daraus machen. Es ist aber gewiss nicht zu erwarten, dass er zu weniger Komplexität führt. Denn im Prinzip wird die Komplexität lediglich vom Feld der „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ auf ein anderes verlagert, in dem sie zwischen Architektin und Bauherr Schritt für Schritt neu auszuhandeln ist. Neue Auslegungen und daraus resultierende Verordnungen werden hier im besten Falle unsere Anpassungen an die entsprechend erhöhte Komplexität der Verhandlung moderieren können. Ohne Frage ist aber der Gebäudetyp E ein Vorschlag, der als Versuch gelesen werden kann, einen Beitrag zur Komplexitätskompensation im geschilderten Sinne zu liefern.

Kompensation statt Disruption?

Richtig, das klingt nach einem ziemlich anstrengenden Evolutionsprozess. Wenn wir aber das Aushandlungsmodell deshalb als zu mühsam ablehnen wollen, was wäre die Alternative? Letztlich könnte der oben beschriebene beherzte Eingriff – wenn man die gegebenen demokratischen Bedenken einmal beiseiteließe – natürlich zu einer Vereinfachung führen. In jedem Fall würde es dadurch aber zu einer Destabilisierung des jeweiligen Systems kommen.

Insgesamt kann so eine Destabilisierung natürlich durchaus fruchtbar sein. Von Thomas Samuel Kuhn stammt die wissenschaftstheoretische Idee des Paradigmenwechsels als „wissenschaftlicher Revolution“.(4) Er geht davon aus, dass sich Wissenschaft mittels mächtiger Verschiebungen entwickelt. Disziplinen geraten demnach von Zeit zu Zeit in Krisen, die dazu führen, dass sich die ihrem Weltbild zugrundeliegenden Grundannahmen (Paradigmen) revolutionär wandeln. Eskalierende Konflikte sind in diesem Verständnis der eigentliche Motor des Fortschritts. Natürlich könnte man so einen Gedanken auch auf ein Bürokratieproblem im politischen Raum anwenden, so wie dies unter anderem gerade in Amerika zu passieren scheint. Man braucht dabei nicht gleich an physische Gewalt zu denken. Aber Disruption in diesem Sinne ist eben nicht ohne entsprechende gesellschaftliche, ja weltpolitische Risiken zu haben. Die zugegebenermaßen komplexe Welt verträgt diese sogenannten „revolutionären“ Eingriffe womöglich nur um den Preis der Bedrohung des Gesamtsystems selbst. Disruption hin, Aushandlung her: Wir sollten uns also gut überlegen, ob es nicht doch der aussichtsreichere Weg ist, sich auf eine Komplexitätskompensationskompetenz zu konzentrieren.

Prof. Dipl.-Ing. Andreas Hild (*1961) studierte Architektur an der ETH Zürich und der TU München. 1992 gründete er zusammen mit Tillmann Kaltwasser das Büro Hild und Kaltwasser Architekten. Seit 1998 in Partnerschaft mit Dionys Ottl, seit 2011 mit Matthias Haber: Hild und K Architekten. Nach verschiedenen Lehraufträgen und Gastprofessuren wurde Hild 2013 auf die Professur für Entwerfen, Umbau und Denkmalpflege an der TU München berufen. Von 2017 bis 2021 leitete er als Dekan die dortige Fakultät für Architektur. Andreas Hild ist Mitglied des Redaktionsbeirats dieser Zeitschrift, er lebt und arbeitet in München.

Fußnoten

1 Dieses Wortungetüm habe ich von Odo Marquard entliehen. Er spricht, allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang, etwas augenzwinkernd von „Inkompetenzkompensationskompetenz“.

2 Bachelard führte den Begriff der epistemologischen Hürde („obstacle épistémologique“) in seinem Buch „La formation de l’esprit scientifique“ 1934 ein.

3 Gaston Bachelard: Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes. Frankfurt am Main 1978, S. 54.

4 T. S. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt am Main 1976.