Von Werkzeugen und Spielzeugen

Der Architekturtheoretiker und -historiker Rainer Schützeichel führt durch die Gedanken Adolf Behnes zu Zweck und Form, welche die Entwicklungen schildern, die den Bruch mit der seinerzeit herrschenden Dominanz der Form in der Architektur anzeigen. Behne nahm mit Blick auf die virulente Stilfrage und die dabei geprägten Ismen eine noch heute erhellende Analyse vor, mit der er einen Katalog von verschiedenen Lesarten und Interpretationsweisen zweckgerichteter Gestaltung in der Architektur herausarbeitete.

Der moderne Zweckbau von Adolf Behne, vor ziemlich genau hundert Jahren „geschrieben November 1923“(1), drei Jahre darauf publiziert im Münchner Drei Masken Verlag, trägt den Konnex zwischen „Zweck“ und Architektur bereits im Titel. In knackiger Kürze bringt dieser neben „Zweck“ und „Bau“ mit dem Adjektiv gleich noch ein drittes Thema zur Sprache, eines, das die Architekturdebatte der 1920er-Jahre prägte und von dem nicht zuletzt auch Behnes Erkenntnisinteresse geleitet war. Es ist vom „modernen“ Zweckbau die Rede.

Damit ging es dem Autor zwar auch um die Verortung seiner Thesen im aktuellen Stildiskurs, um eine architekturhistorische Analyse aus kurzer Distanz, sozusagen. Allerdings war es ihm mit dem Wort „modern“ weniger um die Benennung eines sauber umrissenen Stils bestellt als vielmehr um den Verweis auf eine gesellschaftlich grundierte Zeitgenossenschaft. Genau diese ist es, die den Kern von Behnes Argumentation darstellt – und zur Grundlage seines Zweckbegriffs wird, den er in späteren Publikationen weiter ausdifferenzieren sollte.

Von der Fassade zur gestalteten Wirklichkeit

In seinen drei Kapiteln zeichnet Der moderne Zweckbau eine entsprechende Stufenfolge der jüngeren Architekturtendenzen nach. Diese dringt von äußeren, applizierten Formen über den Raum bis zum Menschen vor. So wird im ersten Kapitel eine Entwicklung untersucht, die von der noch vom akademisch-historischen Formenallerlei geprägten „Fassade“ zum Baukörper („Haus“) voranschreitet, das zweite Kapitel spürt dessen Weiterentwicklung zum „geformten Raum“ nach, das dritte schließlich mündet in der nun unmittelbar mit den Menschen und ihrem Tun verbundenen „gestalteten Wirklichkeit“.

Erich Mendelsohn, Hutfabrik, Luckenwalde bei Berlin 1921 – 23. Abb. aus: Adolf Behne, Der moderne Zweckbau, 1926

Ein knappes Vorwort umreißt Ausgangspunkt, Gegenstand und Zielsetzung. Behne sah in der Architektur zwei Gestaltungsfaktoren, die mal als Verbündete, mal aber auch – etwa im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert – als Antagonisten aufträten: einerseits die Form und andererseits den Zweck. Ursprünglich sei das Bauen zweckgerichtet gewesen, indem mit ihm ein Schutz „gegen Kälte, gegen Tiere, gegen Feinde“ gesucht worden sei; der Zweck wäre somit der primäre Faktor, mündend in einer „werkzeughaften Funktion“ des Baus.(2) Indes habe der menschliche „Spieltrieb“ unmittelbar eingefordert, das „Werkzeug“ (hier: das Haus) „über das streng Notwendige hinaus ebenmäßig und schön“ zu gestalten, wodurch der zweite Faktor, die Form, Einzug in das Bauen gehalten habe: „Von Anfang an ist das Haus ebensosehr Spielzeug wie Werkzeug.“(3)

Behne legte Entwicklungen offen, die einen Bruch anzeigen mit der seinerzeit (und mithin auch heute) herrschenden Dominanz der Form in der Architektur, und dieser sei am reinsten auf dem Gebiet des Zweckbaus zu erkennen. „Zweckbau“ umfasste dabei zunächst Bauten wie beispielsweise Fabriken, Geschäfts- oder Verwaltungsgebäude, womit sich Behne auf einen im deutschsprachigen Diskurs seit den 1910er-Jahren etablierten Referenzrahmen stützen konnte.(4) Diesen engeren Rahmen erweiterte er letztlich jedoch auf weitere Bautypen, da seit Beginn der 1920er-Jahre eine umfassendere Behauptung des Zwecks gegenüber der Form zu beobachten sei.

Im Anhang des Buchs geben nach Ländern geordnete Tafeln einen Überblick über Bauten und Entwürfe zeitgenössischer Architekten, von denen nicht wenige zur Stammbesetzung des sich just herausbildenden Kanons des Neuen Bauens gehören sollten. Behnes Auswahl fällt dabei insgesamt diverser und ausgewogener aus als diejenige von Autoren ähnlich gelagerter Publikationen, die ab Mitte des Jahrzehnts auf den Buchmarkt gelangten – angefangen beim ersten „Bauhausbuch“, Walter Gropius’ Internationale Architektur von 1925, das als ‚Konkurrenzprojekt‘ übrigens eine Rolle beim verzögerten Erscheinen von Behnes Buch gespielt hatte.(5)

Ist Der moderne Zweckbau also doch nur ein weiterer Beitrag zur Stildebatte? Dieses Ziel verfolgte Behne auch, unbenommen, doch ging seine Intention weit darüber hinaus, aus der Analyse eines sich verändernden Formvokabulars eine Stildefinition geben zu wollen. Es ist eben nicht die aus der Zweckdominanz erwachsende neue (äußere) Form, die er als das Wesentliche der Entwicklung ansah. Vielmehr war sie ihm ein Reibungspunkt, an dem er wiederum den Zweckbegriff schärfen konnte.

Stil: ein „Kompromiß“

So nahm Behne mit Blick auf die virulente Stilfrage und die dabei geprägten Ismen eine noch heute erhellende Analyse vor, mit der er einen Katalog von verschiedenen Lesarten und Interpretationsweisen zweckgerichteter Gestaltung in der Architektur herausarbeitete. Für Ulrich Conrads, von dem Der moderne Zweckbau an einem Kipppunkt des sich mehr und mehr verflachenden Nachkriegsfunktionalismus 1964 neu herausgegeben wurde, war Behne der „unbestechliche, kritische Beobachter, dem das Ganze der Entwicklung gilt“.(6) Vielleicht wird der hier beschworene, aufs Ganze zielende Blick nirgends so klar wie in Behnes trennscharfer, weiter unten zusammengefasster Analyse der Tendenzen zweckorientierter Gestaltung aus dem Jahr 1923.

Seine Vorstellung von Stil als einem Ausgleich widerstrebender Kräfte hatte Behne in Der moderne Zweckbau ausgesprochen, wenn er meinte, „daß alles Bauen den Charakter eines Kompromisses trägt“, und zwar nicht nur „zwischen Zweck und Form“, sondern ebenso – und dies wird zentral werden – „zwischen Individuum und Gesellschaft“.(7) Eingängiger noch und stärker auf die sozialen Umstände abzielend sollte Behne diese These im 1928 erschienenen Büchlein Eine Stunde Architektur umreißen, dessen populäre Stoßrichtung eine schärfere Wortwahl begünstigt haben mag:

„Die Auseinandersetzung der Sache oder des Zwecks mit der autokratischen Form verläuft in Etappen, und diese Etappen sind es, die wir ‚Stile‘ nennen. Jeder Stil ist ein neuer Kompromiß zwischen Sache und Form, zwischen Wahrheit und Monumentalität, daher die Ausprägung eines Stiles anzeigt, daß zu dieser Zeit notwendig noch eine Diskrepanz besteht (…). Es hängt damit zusammen, daß wir Stil überall dort in der künstlerischen Geschichte der Menschheit finden, wo wir Klassen finden – und immer am großartigsten dort, wo das Klassensystem am schroffsten ist.“(8)

Das Primat von Form oder Zweck wird hier zu einem Signifikanten des gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses zwischen Einzel- und Kollektivinteressen.(9) Der „Zweck“ – dem hier notabene schon sein bei Behne häufiger gebrauchtes, mit der Neuen Sachlichkeit konform gehendes Synonym „Sache“ zur Seite gestellt ist – repräsentiert in diesem Prozess die gemeinwohlorientierte Seite, die es mit der „autokratischen Form“ aufnimmt und diese letztlich auf die Plätze verweist. Doch ausgemacht sei die Sache noch nicht, denn die „sich selbst genügende, den Menschen nicht kennende Form (…) ist ein Fetisch, der bis in die Gegenwart hinein seine Opfer fordert.“(10)

Die Begriffe „Spiel“ und „Zweck“ bei Adolf Behne

Nicht zuletzt in Anbetracht des noch immer nicht verausgabten historistischen Erbes seien die Abkehr von der Form und die Hinwendung zum Zweck eine begrüßenswerte klärende Tendenz in der Architektur seiner Zeit, die indes die Geburtswehen der das Gemeinwohl gegenüber Partikularinteressen auf die Agenda setzenden Demokratie 1923 noch kaum überstanden hatte. Mit der diagnostizierten Schubumkehr allein aber sei noch nicht viel erreicht, denn auch die gestalterische Orientierung am Zweck neige zu Formalismen. So ist es denn für den Kritiker Behne, der gegen die Verfechterinnen und Verfechter der von ihm favorisierten Entwicklung bisweilen hart auszuteilen vermochte, charakteristisch, dass er die Gefahren und Verflachungen in der jüngeren Architekturproduktion benannte.

Drei Richtungen führen Behne zufolge den „Zweck“ im Schilde, grenzten sich aber durch eine jeweils unterschiedlich interpretierte Zweckerfüllung voneinander ab: Utilitarismus, Funktionalismus und Rationalismus. Die Reihe stellt zugleich eine aufsteigende Stufenfolge dar. So sei „der Utilitarist“ nur am Einzelfall interessiert, er frage: „Wie handle ich in diesem Fall am praktischsten?“, wohingegen „der Funktionalist“ ein Interesse daran habe, wie er „prinzipiell am richtigsten“ handle.(11) Er habe also eine allgemeingültige, zum Typus führende Lösung im Sinn. Indessen sei es schließlich „der Rationalist“, der über eine unmittelbare, ans Jetzt gebundene Zweckerfüllung hinausdenke und demnach Potentiale für spätere Veränderungen einräume, die zu antizipieren weder er noch seine Zeitgenossinnen und -genossen in der Lage seien:

„Spitzt (…) der Funktionalist den Zweck am liebsten zum Einmalig-Augenblicklichen zu – für jede Funktion ein Haus! – so nimmt ihn der Rationalist breit und allgemein als Bereitschaft für viele Fälle, eben weil er an die Dauer des Hauses denkt, das mehrere Generationen mit vielleicht wechselnden Ansprüchen sieht und deshalb nicht leben kann ohne – Spielraum.“(12)

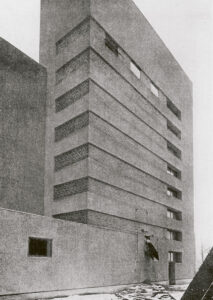

Erich Mendelsohn mit Erich Laaser, Umbau Textilwerke, Turmtrakt, Wüstegiersdorf 1922 / 23. Abb. aus: Behne 1926

Anders als die „Sache“ – ein Begriff, der bei Behne synonym zu „Zweck“ vorkommt – ist der im obigen Zitat benutzte Begriff „Funktion“ enger gefasst. Er meint eine vergleichsweise eng umrissene, spezifische Nutzung, wohingegen „Zweck“ (oder eben: „Sache“) weiter greift und die auf eine zweckmäßige (sachliche) Notwendigkeit ausgerichtete Gestaltung meint. In der Anwendung auf ein nach menschlichem Bedarf zu gestaltendes Artefakt habe dieses dann „Gebrauchswert“, es vollbringe „Leistungen“; denn „(n)icht Formen an sich interessieren uns, sondern Formen in Beziehung auf den Menschen, nicht Formen a priori, sondern Leistungen.“(13) Entscheidend ist aber eben nicht allein die Erfüllung des wie auch immer gearteten, unmittelbar gegebenen Zwecks, sondern die Möglichkeit, „wechselnden Ansprüchen“ gerecht werden zu können und somit sich verändernde Zweckanforderungen einzuräumen.

Dieser „Spielraum“ nun, der angesichts real oder potenziell wechselnder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen notwendig ist, sich über die Zeit entfaltet und „mehrere Generationen“ in die Zukunft gerichtet ist, macht den Kern des Zweckbegriffs bei Behne aus. So, wie der Zweck nicht nur eine individuell umrissene, starre Funktion ist, so muss auch zweckmäßige Gestaltung ein dynamisches Moment antizipieren und zukünftige Anpassungen nicht nur erlauben, sondern eigentlich bereits – wenn auch subkutan – eingeschrieben haben. Dies verlangt von den Gestalterinnen und Gestaltern, am Pulsschlag der Zeit zu sein und darüber hinaus ein Vorstellungsvermögen zu besitzen, das nicht ins Beliebige abdriftet. Bei Behne ist es mit „Phantasie“ bezeichnet:

„Die äußerste Intensität, die revolutionäre Wahrheit und Feinheit der Zweckerfüllung, die dann immer auch eine neue Zielsetzung wird, das und nichts anderes ist in der Baukunst Phantasie. (…) Sachlichkeit ist nicht Phantasielosigkeit, sondern Ansporn der Phantasie, ist jene Phantasie, die statt mit Willkürlichkeit und Fiktionen mit Wirklichkeiten und Exaktheiten arbeitet.“(14)

Im Oktober 1965, gut vierzig Jahre (sowie zwei politische Systemwechsel) nach der Erstveröffentlichung von Der moderne Zweckbau, hielt Theodor Adorno auf der Tagung des Deutschen Werkbunds in Berlin seinen vielbeachteten Vortrag „Zum Problem des Funktionalismus heute“. Im Rückblick sowohl auf die Debatten der Zwischenkriegszeit als auch auf die kaum immer überzeugende Bauproduktion der Gegenwart hatte sich dieser bei Behne mittlere, auf die singuläre Funktion zielende Begriff allgemein durchgesetzt. Adorno entwickelte im Vortrag den ebenfalls bei Behne zentralen Begriff der „Phantasie“ weiter, der mit einem über die Formgenese hinausgehenden Gestaltungsüberschuss verknüpft ist: „Offenbar gibt es in den Materialien und Formen, die der Künstler empfängt und mit denen er arbeitet, (…) etwas, was mehr ist als Material und Form. Phantasie heißt: dieses Mehr innervieren.“(15) Und weiter:

„Raumgefühl ist ineinander gewachsen mit den Zwecken; wo es in der Architektur sich bewährt als ein die Zweckmäßigkeit Übersteigendes, ist es zugleich den Zwecken immanent. Ob solche Synthesis gelingt, ist wohl ein zentrales Kriterium großer Architektur. Diese fragt: wie kann ein bestimmter Zweck Raum werden, in welchen Formen und in welchem Material; alle Momente sind reziprok aufeinander bezogen. Architektonische Phantasie wäre demnach das Vermögen, durch die Zwecke den Raum zu artikulieren, sie Raum werden zu lassen; Formen nach Zwecken zu errichten. Umgekehrt kann der Raum und das Gefühl von ihm nur dann mehr sein als das arm Zweckmäßige, wo Phantasie in die Zweckmäßigkeit sich versenkt. Sie sprengt den immanenten Zweckzusammenhang, dem sie sich verdankt.“(16)

Das von Adorno beschworene Sprengen des unmittelbaren Entstehungszusammenhangs weist bereits im Moment der Vollendung eines Gebäudes über das Jetzt hinaus. Sein Argument, das sich um den engeren Bereich der architektonischen Gestaltung legt, wendet sich an dieser Stelle genau jenem „Spielraum“ zu, den Behne vierzig Jahre zuvor benannt hatte. Dieser war bei ihm nicht nur Merkmal „großer Architektur“ gewesen, sondern hatte den wesentlichen Kern eines zukunftsfähigen, seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werdenden Bauens ausgemacht.

„Spielraum“ für mögliche Zukünfte

Für Conrads wie für Adorno war die Sachlage Mitte der 1960er-Jahre angesichts eines in Formalismus zu erstarren drohenden Nachkriegsfunktionalismus klar gewesen: Es musste sich etwas ändern in der Bauproduktion. Der Blick in die Geschichte könnte helfen. Und so ist es kein Zufall, dass Ersterer Behnes Der moderne Zweckbau neu herausgab und meinte, das Buch könne auch „nach vierzig Jahren noch einmal fruchtbar werden (…) für ein von erstarrten Begriffen bedrängtes Bauen, neu im Sinne einer Wegweisung des Bauens“.(17) Es mag kaum eine Bedienungsanleitung für das Entwerfen abgegeben haben, doch zur begrifflichen Schärfung trug Behnes klarsichtige Analyse in der Tat bei.

Auch heute mag dessen Zweckbegriff angesichts des ihm eingeschriebenen (keinesfalls formalistisch zu verstehenden) dynamischen Moments unvermindert hilfreich sein. Obschon auch wir bisweilen mit einer Art neuem Historismus konfrontiert sind, welcher sich innerhalb einer Nische in teils politisch motivierten, immer aber von normativen Geschichtsbildern getriebenen Rekonstruktions- und Ersatzneubauvorhaben äußert, wird doch der zukunftsweisende Architekturdiskurs von der Einsicht geprägt, dass Bauen zukünftig ein manchmal minimalinvasives, immer aber ressourcenschonendes Um- und Weiterbauen wird sein müssen.

Genau hier gewinnt Behnes „Spielraum“ sein Gewicht. Beim Um- und Weiterbauen nämlich geht es nicht zuerst um die Form, weder um die im Bestand vorgefundene noch um die mit dem baulichen Eingriff angestrebte, sondern um die Möglichkeit, Strukturen zweckmäßig zu adaptieren, ihre Offenheit verantwortungsbewusst weiterzuschreiben, weiteren Zukünften Raum zu geben und somit „aus einem möglichst neutralen Zustande eine verjüngte, lebendige, atmende Form zu schaffen.“(18)

(1) Behne, Adolf: Der moderne Zweckbau, München / Wien / Berlin 1926, o. S. (S. 8).

(2) Ebd., S. 9.

(3) Ebd.

(4) Siehe hierzu etwa die Beispiele, die Gropius in seinem im Werkbund-Jahrbuch publizierten Vortrag nennt: Walter Gropius, „Die Entwicklung moderner Industriebaukunst“, in: Die Kunst in Industrie und Handel, Jena 1913, S. 17 – 22. Im selben Jahr hatte auch Behne in den Preußischen Jahrbüchern über den modernen Industriebau publiziert: Adolf Behne, „Kunst. Romantiker, Pathetiker und Logiker im modernen Industriebau“ (1913), in: Haila Ochs (Hg.), Adolf Behne. Architekturkritik in der Zeit und über die Zeit hinaus, Texte 1913 – 1946, Basel / Berlin / Boston 1994, S. 17 – 21.

(5) Vgl. Rosemarie Haag Bletter, „Introduction“, in: Adolf Behne, The Modern Functional Building, Santa Monica 1996, S. 1 – 83, bes. S. 1 – 2 und S. 32. Zu Behnes „nuanced discussion“ im Vergleich zu anderen Stimmen im zeitgenössischen Diskurs um die „Sachlichkeit“ wie Walter Gropius, Ludwig Hilberseimer oder Philip Johnson und Henry Russell Hitchcock siehe: ebd., S. 70. Zur Stildebatte siehe auch Sarah Williams Goldhagen, „Something to talk about: Modernism, Discourse, Style“, in: Journal of the Society of Architectural Historians 64 (2005), H. 2, S. 144 – 167.

(6) Ulrich Conrads, „Vor vierzig Jahren. Vorbemerkungen zum Neudruck 1964“, in: Adolf Behne, 1923. Der moderne Zweckbau, Frankfurt am Main / Berlin 1964, S. 6 – 10, hier S. 9.

(7) Behne 1926 (wie Anm. 1), S. 65.

(8) Adolf Behne, Eine Stunde Architektur, Stuttgart 1928, S. 21.

(9) Zur Verankerung des Arguments im Sozialen bei Behne siehe etwa Frederic J. Schwartz, „Form Follows Fetish: Adolf Behne and the Problem of ‚Sachlichkeit‘“, in: Oxford Art Journal 21 (1998), H. 2, S. 45 – 77.

(10) Behne 1928 (wie Anm. 8), S. 7.

(11) Behne 1926 (wie Anm. 1), S. 45.

(12) Ebd., S. 62.

(13) Behne 1928 (wie Anm. 8), S. 29.

(14) Ebd., S. 59.

(15) Theodor W. Adorno, „Funktionalismus heute“ (1965), in: ders., Ohne Leitbild. Parva Aesthetica, Frankfurt am Main 1968, S. 104 – 127, hier S. 118.

(16) Ebd., hier S. 118 – 119.

(17) Conrads 1964 (wie Anm. 6), S. 10.

(18) Behne 1926 (wie Anm. 1), S. 9 – 10.

Prof. Dr. Rainer Schützeichel (*1977) lehrt Architektur- und Stadtbaugeschichte an der FH Potsdam. Zuvor war er Gastdozent und Lehrbeauftragter für Geschichte und Theorie der Stadt und der Architektur an der Hochschule München sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ETH Zürich, dort am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (gta) sowie am Institut für Denkmalpflege und historische Bauforschung (IDB).