Brückenbau

Der Brückenbau in Deutschland steht vor großen Herausforderungen, so der Ingenieur Milan Kito Schultz-Cornelius. Der über lange Jahre angehäufte Wartungsstau, wachsender Schwerlastverkehr und alternde Brücken verlangen innovative und effiziente Lösungen. Angesichts von Personalmangel und einer dringenden, schnell umzusetzenden Modernisierung erweist sich der Fertigteilbau von Brücken als pragmatisches Mittel und kann gleichwohl ein interessantes gestalterisches Betätigungsfeld bieten. So oder so: Letztendlich sind adäquate Mittel zu finden, um unsere Infrastruktur schnellstmöglich zu erneuern. Der Weg in die Zukunft des nachhaltigen Brückenbaus kann über das Bauen im Bestand, Teilneubauten und die kluge Nutzung von (Halb-) Fertigteilkonstruktionen führen.

„Denk ich an Deutschlands Brücken in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht“, könnte man, abgewandelt, Heinrich Heine in Anbetracht der aktuellen Zustände unserer Brückeninfrastruktur zitieren. Regelmäßige Zustandsberichte der Bundesbehörden rufen Handlungs- und Finanzierungsbedarfe aus, und die Berichterstattung darüber ist allgegenwärtig. Was hat zu dieser Situation geführt, in der offensichtlich ein enormer Wartungsstau kumuliert wurde?

Im Mittelalter dienten die großen Flüsse quasi als Autobahnersatz, da sie den Löwenanteil des Transports durch eher unwegsame und unsichere Landschaften gewährleisteten. Mit der Zeit gehörte zu jedem großen Warenumschlagplatz eine Brücke – die robusten Schönheiten prägen ganze städtebauliche Identitäten. Anders als heute entstanden Brücken vorwiegend nur an belebten Orten, wo ein urbanes Bürgertum um deren Gestaltung bemüht war und historisch einmalige Konstruktionen geschaffen wurden. Heute bemüht man sich, Fernverkehrswege eher aus Siedlungen heraus zu verlegen, um sie dem Auge und Ohr zu entrücken.

In der Moderne baute man von Anfang an in erster Linie im Hinblick auf Effizienz, womit die Stahlbrücken ihre Chance bekamen. Wer schon einmal über die Stahlkonstruktion des „Blauen Wunders“ in Dresden über die Elbe gefahren ist, weiß, dass diese nicht unattraktiv sein müssen. Die Erbauer des „Blauen Wunders“ waren jedoch besonnen genug, es außer Sichtweite der barocken Steinbrücken zu platzieren. Beides passt nicht wirklich zusammen. Stahlbrücken hatten ihren großen Erfolg in offener Landschaft, um den sprunghaft wachsenden Eisenbahnverkehr des relativ kurzen Dampfzeitalters schnell zu ermöglichen. Abgelöst wurden sie vom Stahlbetonbau, wie er heute selbstverständlich geworden ist. Dem wachsenden Verkehr und dem konkurrierenden Ölzeitalter kam diese schnelle und effiziente Bauform nur entgegen. Selbstverständlich heißt aber nicht einsturzsicher, wie es aktuelle, bedauerliche Nachrichten zur Carolabrücke an gleichem Ort zeigen.

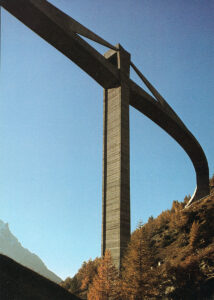

Mit dem Einläuten des Massivbrücken-Zeitalters ab den 1945er-Jahren, mit einem Peak zwischen 1965 und 1985, wurde dieser Baustoff in nahezu allen Brückenbauwerken verplant. So weist unser aktuelles Straßennetz eine beachtliche Anzahl von circa 87 Prozent auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die zahllosen Brücken wieder aufgebaut werden, und das schnell und kostengünstig: Wegbereiter des Betons. Als einer seiner Pioniere sei zweifelsohne Christian Menn genannt. Der Schweizer Ingenieur erkannte die Möglichkeiten des Massivbrückenbaus: Mit diesem Baustoff konnte seinerzeit sowohl eine technische Perfektion als auch eine hohe nachhaltige künstlerische Qualität erreicht werden, was er mit seinen Bauten demonstrierte. Aber Schnelligkeit und Wachstum haben auch ihren Preis: Erkenntnislücken, die der gewollten 100-jährigen Nutzungsdauer entgegenstehen – Alkali-Silikat-Reaktion, Spannungsrisskorrosion oder Ermüdung von Beton und Stahl, damit kann man heute noch jede Ingenieursgeneration nachhaltig beunruhigen.

Nachträgliche Vorspannung einer Spannbetonbrücke mit zwei Stunden Montage, Mörschwill, Schweiz. Foto: re-fer AG

Hinzu kommt das Erbe der in den Nachkriegsjahren noch auf erheblich geringere Lasten ausgelegte Straßenbrücken, das auch vor Menns Crestawald-Brücke nicht Halt macht. Vor allem der Schwerlastverkehr, dessen zulässiges Gesamtgewicht sich von 22,5 Tonnen ab 1950 bis heute auf 44 Tonnen je Sattelfahrzeug nahezu verdoppelt hat, zeigt sich in Erscheinungen der Überbelastung – zum Beispiel in Form von Rissen und lastinduzierter Ermüdung. Auch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr ist sich dieser Probleme bewusst. Bis 2032 plant es 4000 der rund 8000 sanierungsbedürftigen Brückenteilbauwerke für 1,4 Milliarden Euro pro Jahr zu modernisieren. Ernüchternd wirkt die Zahl von lediglich 136 im Jahr 2022 fertiggestellten Modernisierungen. Das Ziel, im Jahr also etwa 400 Brücken zu modernisieren, scheint im Hinblick auf den Personalmangel der Autobahn GmbH und der Planungsbüros in weite Ferne zu rücken und nahezu illusorisch – die Wohnungsbauanekdote kann an dieser Stelle noch entfallen. Doch wie kann es weitergehen?

Aufbringung einer UHFB-Schicht auf der Spannbeton-Kastenträgerbrücke des Viadukt Riddes, Schweiz. Foto: Ciments Vigier SA

Während im 20. Jahrhundert Menn nach einem Optimum zwischen Funktion, Ökonomie und Ästhetik strebte, ermöglicht durch baustoffliche Neuentwicklungen, muss dieses Ziel im Hier und Jetzt er-

neuert werden – wiederhergestellte Funktion, dabei kosteneffizient und schnell. Im Wohnungsbau wurde eine ähnliche Ausgangslage definiert, die Umbaukultur etabliert und als Mittel der Beschleunigung identifiziert – im Brückenbau ließe sich dies übertragen. Eine naheliegende, nachhaltige Lösung für diese Problemstellungen könnte auch hier das Bauen im Bestand sein: Die bestehende Gestaltung und Ästhetik der Brücke wird bewahrt, wobei ihre technische Funktion behutsam wiederhergestellt wird. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass zunächst der Korrosionsschutz der Bewehrung, und damit die zukünftige Dauerhaftigkeit der zu modernisierenden Brücken, sichergestellt wird. Der immer schlechter werdende Zustand muss eingefroren, mindestens verlangsamt werden. Denkbar sind hier Imprägnierungen oder kathodischer Korrosionsschutz. Besonders Zweiteres bietet einen wirksamen Schutz gegen Korrosion, sogar bei stark karbonatisiertem Beton.

Anschließend muss die Tragfähigkeit der Brücken handwerklich wiederhergestellt oder sogar erhöht werden. Dafür sind verschiedene Maßnahmen und Techniken bekannt, die auch die Bundesanstalt für Straßenbau in Teilen erprobt. Hier muss allerdings zwischen den traditionellen Methoden und neuen, innovativen Möglichkeiten unterschieden werden. Altbewährt sind die Möglichkeiten der zusätzlichen Vorspannung, der zusätzlichen Bewehrung in Nuten oder der Verstärkung mit Stahlkonstruktionen, im Hinblick auf die Bauzeit jedoch relativ langwierig umzusetzen: robuste Methoden mit viel Stahl und Beton, aber mit Hemmnissen hinsichtlich der Ausführbarkeit und des Aufwands.

Eine innovative Leichtbaualternative stellen zum Beispiel geklebte Lamellen aus carbonfaserverstärktem Kunststoff dar, die verklebt oder vorgespannt werden können, aber auch Stahllamellen aus einer Formgedächtnis-Legierung, die durch einen Temperaturimpuls aktiviert wird und durch Kontraktion – bei Verbund mit einem Stahlbetonbauteil – eine nachträgliche Vorspannung ermöglicht. Außerdem können nachträgliche, schlanke Deckschichten aus faserbewehrtem, ultrahochfestem Beton (UHFB) die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit signifikant erhöhen. Aufgeklebte CFK-Lamellen überzeugen durch eine schnelle Applikation, ihr geringes Eigengewicht und eine deutlich gesteigerte Zugfestigkeit. Ähnlich verhält es sich mit einer Aufbetonschicht. Wird diese mit ultrahochfestem Beton ausgeführt, verändert sie das Eigengewicht der Brücke nur minimal, vergrößert aber den inneren Hebelarm der Bewehrung und somit die Tragfähigkeit.

Betrachtet man zu erneuernde Brücken genauer, wird deutlich, dass noch eine andere Alternative zu berücksichtigen ist: Was ist, wenn die Brücke schlichtweg schon viel zu stark beschädigt ist und die herkömmlichen Verstärkungsmethoden an ihre Grenze stoßen? Der ökologisch bedenkliche, gänzliche Neubau der Brücke scheint unvermeidbar, kennt man nicht die Alternative, eine Brücke nur in Teilen, also hybrid neu zu bauen. Wenn der Überbau stark karbonatisiert ist, gilt das nicht unbedingt auch für das Fundament. Durch die langsamer voranschreitende Karbonatisierung in nasser Umgebung ist das Fundament häufig trotzdem noch intakt. Vor allem aus ökologischer Sicht bietet diese Bauweise, durch den eingesparten Beton, einen großen Vorteil gegenüber einem gänzlichen Neubau, bei dem zumindest der Überbau neu gestaltet werden kann. Ein bekanntes Beispiel ist auch hier die Crestawald-Brücke. Hier wird der komplette Oberbau neu aufgebaut und nur der bestehende Bogen mit den Unterbauten erhalten.

Herausfordernder in kleinerem Maßstab wird es, wenn ein Unterbau erhalten bleiben soll, aber das statische System der Brücke verändert wird, wie bei der Fußgängerbrücke Ständenhof, B10. Anlass des gewünschten Teilneubaus sind Beschädigungen an den Verbindungsstellen zwischen den Seilen und den Holzträgern, was eine Sperrung der Brücke zu Folge hat. Die Schäden können auf einen fehlerhaften konstruktiven Holzschutz zurückgeführt werden. Aus diesem Grund soll der neue Überbau sehr dauerhaft und wartungsarm sein.

Während die bisherige Konstruktion in Form einer Schrägseilbrücke eine hohe Lastkonzentration im Bereich des Pylonfundaments zeigt, kollidiert der Lastabtrag mit einer geplanten, deutlich wartungsärmeren Konstruktion einer klassischen Bogenbrücke aufgrund der ungünstigen Feldaufteilung. Ein Brückenschlag mit Vernachlässigung des Pylonenfundaments ist jedoch nicht realisierbar. Das Korsett aus Lastbegrenzungen, Geometrie, bestehenden Zufahrtsrampen und Maximalhöhen des Brückenträgers bei Berücksichtigung des Lichtraumprofils sitzt zu eng. Als neuer Brückenwerkstoff wird deshalb Aluminium gewählt, das im Rahmen des Brückenbaus mehrere Vorteile bietet. Die Dauerhaftigkeit des freistehenden Bauwerks ist bei Metallen maßgeblich von der Korrosionsbeständigkeit beeinflusst. Hier bildet Aluminium im Kontakt mit Sauerstoff eine natürliche Oxidschicht, die das darunterliegende Metall vor einer korrosiven Zerstörung schützt. Durch das geringe Eigengewicht können die bestehenden Fundamente erhalten bleiben. Es wird versucht, den Gurtverlauf so anzupassen, dass das Haupttragwerk dem Kraftverlauf angeglichen und eine optische Trennung der beiden Brückenfelder verhindert wird. Die Gurtform als Schiefe-Wurf-Parabel soll an einen Steinwurf erinnern, der das Pylonenfundament erreicht und im zweiten Anlauf die Brücke schlägt.

Ganterbrücke von Christian Menn, Wallis, Schweiz, Foto: Bildarchiv ETH-Bibliothek Zürich, Fotograf: Unbekannt (CC BY-SA 4.0)

Die hybride Bauweise sowie der Neubau von Brücken bieten zweifelsfrei die Möglichkeit einer Neugestaltung, wobei aber ebenso Funktionalität, Ökonomie und Bauzeit im Zentrum der Betrachtung stehen sollten. Dies zeigt sich auch zum Beispiel beim Neubau von Brücken mit Fertigteilen. Die Vorteile des Fertigteilbaus liegen auf der Hand: schnelleres und kostengünstigeres Bauen. Häufig stellt sich beim Neubau einer Brücke die Sperrung der Straße als bedeutendes Problem dar. Durch die Vereinfachungen beim Fertigteilbau und die Reduktion von Nassprozessen auf ein Minimum erfolgt ein schneller und effizienter Bauprozess, wodurch das Problem einer langfristigen Straßensperrung verhindert wird. Außerdem ist durch die vorproduzierten Bauteile eine hohe Ausführungsqualität gesichert, wodurch eine hohe Dauerhaftigkeit des Bauwerks erreicht wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich in einem Fertigteilwerk gut nicht-korrosive Bewehrungsmaterialien einsetzen lassen, die hinsichtlich der Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit weitere Vorteile bieten. In Kanada wird dies seit Jahrzehnten mit Bewehrungsstäben aus glasfaserverstärktem Kunststoff erprobt und in Stuttgart wird derzeit das erste nichtmetallisch bewehrte Brückendeck im Rahmen einer Fuß- und Radwegbrücke im Zentrum geplant – es bleibt spannend.

Unbestritten muss man Brücken neu gestalten können, doch angesichts des Personalmangels und der dringlichen, schnell umzusetzenden Modernisierung erweist sich der Fertigteilbau von Brücken als pragmatisches Mittel und kann gleichwohl ein interessantes gestalterisches Betätigungsfeld bieten. In Summe steht der Brückenbau in Deutschland vor gewaltigen Herausforderungen. Der über Jahrzehnte angehäufte Wartungsstau, der wachsende Schwerlastverkehr und die alternden Bauwerke verlangen nach innovativen und effizienten Lösungen. Letztendlich sind adäquate Mittel zu finden, um unsere Infrastruktur schnellstmöglich zu erneuern. Wir haben nämlich nicht nur ein Brückenproblem, sondern auch ein Wohnungsproblem. Im weltweiten Ranking der globalen Wirtschaft belegen wir 2024 den 24. Platz – schon jetzt angefeuert durch marode Infrastruktur.

Der Weg in die Zukunft des nachhaltigen Brückenbaus kann über das Bauen im Bestand, Teilneubauten und die kluge Nutzung von (Halb-)Fertigteilkonstruktionen führen. Diese Methoden ermöglichen nicht nur eine effiziente Erneuerung von Brückenbauwerken, sondern bewahren auch die architektonische und kulturelle Identität unserer Bauwerke und gestalten dort neu, wo es, indiskutabel durch eine Neuerrichtung, erforderlich wird.

Es gilt, die Lehren der Vergangenheit zu nutzen und mit modernsten Techniken zu verbinden. So kann die Infrastruktur nachhaltig und sicher erneuert werden, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Christian Menns Prämisse bleibt dabei aktueller denn je: „Ein Tragwerk ist dann optimal, wenn es im Grenzbereich der Beanspruchbarkeit liegt, ohne seine Sicherheit zu gefährden“ – ein Leitgedanke, der Planenden den Weg weist, schnell und effizient die dringend benötigte Modernisierung unserer bestehenden Brücken voranzutreiben.

Dr.-Ing. Milan Kito Schultz-Cornelius (*1988) studierte konstruktiven Ingenieurbau an der BTU Cottbus und Politechnika Wroclaw. Er promovierte 2020 am Lehrstuhl Massivbau und Baukonstruktion, Professur Baukonstruktion und Fertigteilbau der RPTU Kaiserslautern. Er ist seit 2023 Lehrbeauftragter für Bauen im Bestand und seit 2021 für das Thema Betoninstandsetzung an der hda Darmstadt. Er befasst sich seit 2010 mit Aufgaben der Tragwerksplanung und innovativen Baumaterialien bei der Pahn Ingenieure GmbH, dessen Geschäftsführer er seit 2024 ist.