Das Netz

Über das Bild des mobilisierten Raums

Die unterschiedlichen Sprachbilder und die Darstellungsformen eines so komplexen Phänomens wie dem der urbanen Entwicklung stellen eine besondere Gruppe wahrnehmungs- und handlungsleitender Bilder dar, die Aufschluss über die Veränderungen des Raums geben – denn der Diskurs über Stadt und Raum bedarf der Bilder, sie vermitteln die alltägliche Lebenspraxis und ein sie antizipierendes Vorstellungsvermögen. Eine besondere Bedeutung kommt hier der Netzmetapher zu, die eine neuartige Raumentwicklung im Sprachbild des Netzes zu fassen versucht.

Die neue Raumordnung

Seit den 1990er Jahren hat der Raum eine tiefgehende Transformation erfahren. Mit der Informationstechnologie ist eine neue, arbeitsteilige und sich transnational organisierende Raumökonomie entstanden, die durch die Aufspaltung von produzierenden zu anordnenden und verteilenden Segmenten gekennzeichnet ist. Transnationale Güterverflechtungen werden überlagert von Vernetzungen der finanziellen Transferbeziehungen, die sich räumlich nach eigenen Regeln und unabhängig nationalstaatlicher Regulation formieren. Zugleich spezialisieren sich bestimmte Zentren auf diese komplexen internationalen, vom nationalen oder auch regionalen Produktionssystem abgekoppelten Dienste. Motor dieser Entwicklung sind nationale und internationale „Netzwerk-Ökonomien“ (Manuel Castells), in welche die regionalen und lokalen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen eingebunden sind.(1) Diese basieren auf grenzüberschreitenden, leistungsfähigen Transport- und Kommunikationsnetzen. Auf metropolitane Agglomerationsräume konzentriert, genügt diesen Ökonomien in Europa ein weitmaschiges Transportsystem, sodass insgesamt die Feinverteilung in vergrößerten Raummaschen erfolgt.

Entgegen dem raumordnerischen Leitbild einer großräumig dezentralen und gleichmäßigen Entwicklung des nationalen Territoriums, die kleinräumig kompakt ist, findet in Europa eine großräumliche Konzentration statt bei einer kleinräumlichen Dispersion auf der Ebene der Regionen.(2) In der Europäischen Union ist ein deutliches Zentrum-Peripherie-Gefälle festzustellen. Im europäischen Kernraum leben auf 20 Prozent der Fläche des EU-Gebietes circa 40 Prozent der EU-Bevölkerung und werden etwa 50 Prozent des EU-Bruttoinlandproduktes erwirtschaftet.(3) Die Entwicklungsdynamik dieses Gebietes ist so intensiv, dass bereits vom Zusammenwachsen urbaner Agglomerationsräume zu bandartig verdichteten überregionalen Siedlungsstrukturen gesprochen wird.

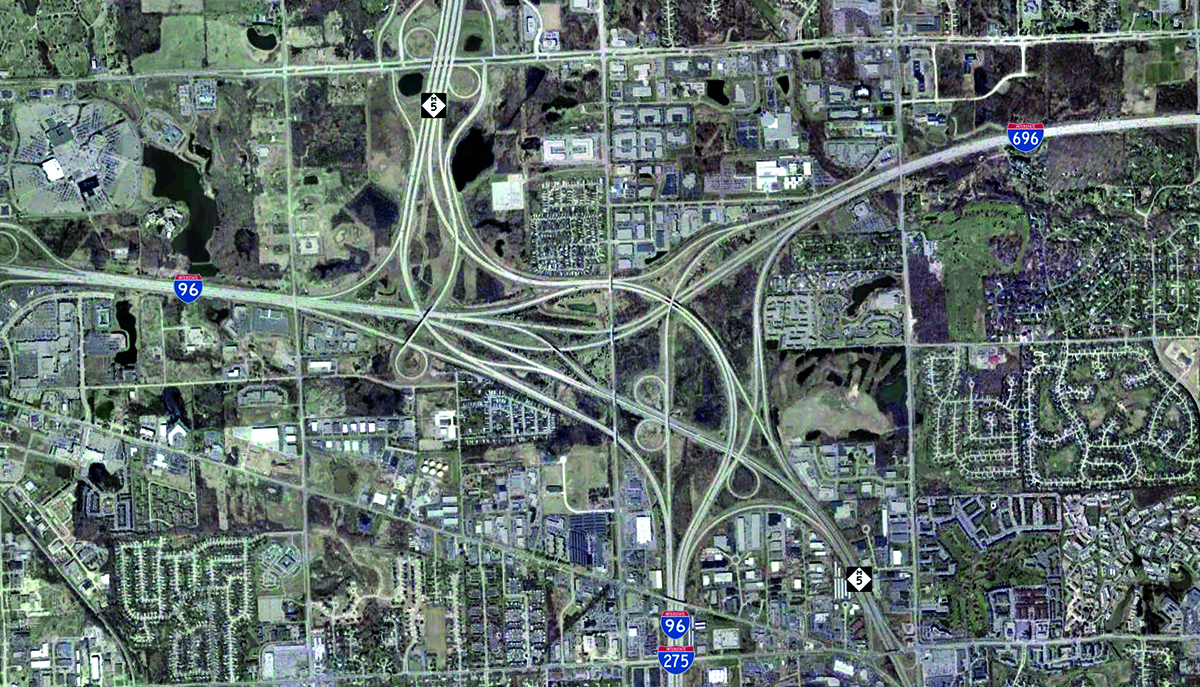

Die zentrale Rolle im räumlichen Wandel spielt die Beschleunigung der Raumüberwindung. Dies ist nicht nur die Beschleunigung des physischen Transports in der realen Raumüberwindung, sondern auch die Beschleunigung der virtuellen Raumüberwindung durch die elektronischen Kommunikationsmedien. Wie die Geschichte der technologischen Revolutionen zeigt, durchdringen technologische Innovationen das Gefüge menschlicher Tätigkeiten, in das sie eingebunden werden, und bilden auf diese Weise neue räumliche Konfigurationen. War es zu Beginn der industriellen Revolution der noch handwerklich hergestellten Dampfmaschine als Bewegungsmaschine vorbehalten, eine neue Form der Raumüberwindung zu ermöglichen, so sind es im 20. Jahrhundert bereits maschinell produzierte Bewegungsmaschinen, die eine Beschleunigung des Raumverbrauchs auch im quantitativen Sinne ermöglichen. Aber vor allem mit der Entwicklung der Elektrizität drang ab dem Ende des 19. Jahrhunderts eine Kommunikationstechnologie in das räumliche Gefüge ein, die mit dem Telefon eine neuartige Form des virtuellen Zusammenschlusses räumlich weit entfernter Orte in Echtzeit ermöglichte. Ein Prozess, der mit der Entwicklung der Informationstechnologie einen Quantensprung erlebte – erstmalig etablierte sich eine universelle Wirkung einer Technologie, entstand ein neuer, globaler Raum, dessen Ökonomie als Einheit in Echtzeit wie in gewählter Zeit funktioniert. Ein neues, transnationales raumwirtschaftliches Beziehungssystem, welches durch die Beschleunigung des Austauschs von Informationen, Gütern, Kapital mittels der Informationstechnologie charakterisiert ist. Manuel Castells hat dieses räumliche Gefüge als ein globales „Netzwerk“ mit unterschiedlichen Zeit-Intensitäten beschrieben, die sich auf neuartige Weise räumlich konfigurieren.(4) In diesem Gefüge verschwinden Örtlichkeiten und Regionen nicht, sondern werden in internationale Netzwerke innerhalb eines „Hyperraums“ (Fredric Jameson) integriert.(5) Das Raster, das für den industriellen Raum bis in die 1990er Jahre die prägende Struktur war und in der Zergliederung des Raums dessen Hierarchisierung und Homogenisierung bewirkte, wird zum Netz flexibilisiert und in variable Netzwerke aufgelöst, die keine territoriale Bezugsgröße mehr haben, die eine (zu überschreitende) Begrenzung vorgibt – es sei denn, man nimmt den Globus als solchen.(6) Und dieser lässt sich (derzeit) nicht überschreiten, so dass der Prozess der Entgrenzung und Einschließung innerhalb eines Rasters in hohem Maße flexibilisiert wird und ständig neue räumliche Konfigurationen ausbildet. Diese territorialisieren sich als situative Konglomerate, die unterschiedlichste Akteure und Orte verbinden.

Dieser neue industrielle Raum wird von Informationsströmen organisiert, die ihre territorialen Komponenten gleichzeitig zusammenführen und trennen – je nach Bedarf. Es werden „wertvolle Segmente von Territorien und Menschengruppen in globale Netzwerke der Werterzeugung und Reichtumsaneignung eingebunden“, und was nicht diesen Maßstäben genügt, fällt heraus.(7) Es ist eine vierdimensionale, variable Geometrie, in der der Zeitfaktor bestimmend ist und die sich nicht mehr auf ein spezifisches Territorium rückvermitteln lässt, wiewohl es der Lokalisierung bedarf und auf diese Weise privilegierte und abgewiesene Örtlichkeiten definiert werden.

Die eigentümliche Topologie der Netzwerke bringt es mit sich, dass sich Nähe nicht mehr geografisch ausdrückt, sondern durch die Intensität von Interaktionen. Knotenpunkte innerhalb eines Netzwerks sind sich näher, als wenn sie nicht zum gleichen Netzwerk gehören, auch wenn sie sich nicht in unmittelbarer Nachbarschaft befinden. Die Konsistenz der verschiedenen Netzwerke, die in sich hierarchisiert sind, bleibt in hohem Maße variabel. Daraus resultiert eine räumliche Dynamik, die die unterschiedlichen und einander widersprechenden Logiken der Netzwerke permanent in Beziehung zu setzen und neu zu formulieren hat: „(…) das hält Länder, Regionen und Bevölkerung ständig in Bewegung, was gleichbedeutend ist mit strukturell verursachter Instabilität.“(8) Stabil ist nur die Einheit des Netzwerks, das aus unterschiedlichen individuellen und kollektiven Subjekten besteht und sich unablässig verändert in dem Prozess der Anpassung an stützende Umgebungen und Marktstrukturen.

Die miteinander interagierenden Netzwerke bilden eine Bewegungsmaschine an sich, die sich der Kontrolle, sei es durch einen Konzern oder den Staat, entzieht. Zwar haben sich die Nationalstaaten von souveränen Subjekten zu strategisch Handelnden verwandelt, die sich mit den globalen Wirtschaftsinteressen zusammentun und versuchen, sich an die globalen Regeln zu halten, in der Hoffnung, dass ihre Gesellschaften an den Gewinnen partizipieren, die die Kapitalströme begünstigen. Zugleich haben sie sich damit der irrationalen Logik der unvorhersagbaren Bewegungen nicht-kalkulierbarer Antizipationen ökonomischer Entwicklung ausgesetzt, die jede raumordnerische Maßnahme zu einem „Voodoo-Zauber“ werden lassen. Denn Ordnung würde die dauerhafte Zuordnung zu einem Platz, zu einer Stelle im Raum bedeuten – was in einem vom nationalstaatlichen Territorium abgelösten Hyperraum nicht möglich ist. Die dynamischen, nur situativ mit dem Territorium verknüpften urbanen Raumformen lösen die Einheit des Raums auf.

Das Netz – Leitmetapher der zeitgenössischen Raumentwicklung

Diese neuartige Raumentwicklung findet ihre Entsprechung in der Netzmetapher, die – um im Bild zu bleiben – Welt und Stadt verspannt. Die Metapher des Netzes, die ursprünglich als Spinnen- und Fischernetz für das Einfangen und Umgarnen, für Macht und List stand, wandelte sich mit Entstehen der technischen Netze im 19. Jahrhundert. Die technischen Infrastrukturen, der Telegraf, die Eisenbahn, die Strom- und Wasserleitungssysteme standen für die Verbindung und Verteilung von Informationen, Naturstoffen und Personen, und in dem Maße, wie sie, verstärkt durch die virtuellen Netze der Kommunikations- und Informationstechnologie, einen universalen Zusammenhang entfalteten, konnte das Netz zur Leitmetapher eines Urbanisierungsprozesses werden, der in der Flexibilisierung und Mobilisierung der Raumstruktur gründet. Die neue Bedeutung der Netzmetapher, die Übertragung, verbindet die Struktur des Netzes mit ihrer Funktion, der Herstellung von Wechselbeziehungen.(9) Diese entscheidende Neubestimmung ermöglicht es, im Bild des Netzes die Flexibilisierung der Raumstruktur in eine globale Struktur einzubetten. Aber die Neubestimmung der Netzmetapher ist in sich doppeldeutig, schwingt doch die ursprüngliche Bedeutung des Fangnetzes immer mit. Die morphologische Metapher bleibt offen für eine Vielzahl von Bedeutungsmöglichkeiten, die das Netz ausmachen; als Form öffnet es sich für die Bahnen, in denen es in Anspruch genommen werden kann. Was die Möglichkeiten betrifft, es (real oder virtuell) zu durchqueren, ist es als erdumspannendes Netz unbegrenzt, aber durch die Erdkugel ist es in seiner Ausdehnung begrenzt. Als dynamische, flexible Raumstruktur ist es unendlich, als Raumausdehnung endlich. Da es an seinen Knotenpunkten immer wieder neue Verknüpfungen herstellt und damit neue Räume schafft und lokalisiert, kann es sich vervielfältigen, obwohl es in seinen Vervielfältigungen fragmentarisch bleibt. Die auf diese Weise vernetzte Welt findet in ihren potenziell unendlichen Vervielfältigungen nie zu einer Einheit und nie zu einem Ende – sie bleibt ständig mobil.

Kai Vöckler

Prof. Dr. Kai Vöckler, ist Urbanist und lehrt an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Er ist Mitgründer und Programmdirektor der Nichtregierungsorganisation Archis Interventions, Kurator von Ausstellungen an europäischen Kulturinstitutionen und publiziert zu kunsttheoretischen und urbanistischen Themen. Promotion in Kunstwissenschaft über Raumbilder des Städtischen. Kai Vöckler lebt und arbeitet in Offenbach.

Der vorliegende Text basiert auf der Publikation von Kai Vöckler: „Die Welt als Stadt. Ein Raumbild des 21. Jahrhunderts“, Berlin 2014.

Anmerkungen

1 Vgl. Castells, Manuel: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Das Informationszeitalter, Bd. 1 (engl. 1996). Opladen 2001, S. 173 – 228. Vgl. auch: Ders.: Die Macht der Identität. Das Informationszeitalter, Bd. 2 (engl. 1997). Opladen 2003; Jahrtausendwende. Das Informationszeitalter, Bd. 3 (engl. 1998). Opladen 2003.

2 Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.): Raumordnungsbericht 2000. Bonn 2000, S. 7 – 42.

3 Vgl ebd.

4 Vgl. Castells: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft, a. a. O, S. 485 – 525.

5 Vgl. Jameson, Fredric: Postmoderne – zur Logik der Kultur im Spätkapitalismus (engl. 1984). In: Andreas Huyssen, Klaus R. Scherpe (Hg.), Postmoderne. Zeichen eines kulturellen Wandels. Reinbek bei Hamburg 1986, S. 88.

6 Es handelt sich um die Raummatrix der industriellen Gesellschaft, wie der Soziologe Nicos Poulantzas in seiner Staatstheorie argumentiert, die ihre Voraussetzung in einem segmentierten, diskontinuierlichen und zellenförmigen Raum hat, wie er für die tayloristische Aufteilung der Arbeit in der Fabrik charakteristisch ist. Ein moderner Raum, dem die Aufteilung, Zuordnung und Einfriedung eingeschrieben ist und dessen Grenzen auf einem seriellen und diskontinuierlichen Raster verschoben werden können, welches überall ein Innen und Außen festlegt. Poulantzas stellt fest, dass gerade das Setzen von Grenzen darauf hinausläuft, sie verschieben zu können: Zwar besteht dieser Raum aus einer Reihe von Distanzen, Lücken und Unterteilungen, aus Einfriedungen und Grenzen, aber er hat kein Ende, keine geschlossene Form und kann sich in einem anhaltenden Prozess weiterentwickeln. Vgl. Nicos Poulantzas, Staatstheorie. Politischer Überbau, Ideologie, Sozialistische Demokratie (frz. 1977). Hamburg 1978, S. 96.

7 Castells: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft, a. a. O, S. 142.

8 Ebd., S. 143.

9 Vgl. Friedrich, Alexander: Metaphorologie der Vernetzung. Begriff und Geschichte einer kulturellen Leitmetapher. Manuskript. http://www.zfl.gwz-berlin.de/fileadmin/bilder/Projekte/Begriffsgeschichte/friedrich_metaph.pdf, S. 15. (Stand: 18. 02. 2011).

Fotos: austrini (CC-BY-2.0 via wikimdia), United States Geological Survey