Topologie und Typologie

Neben den Inhalten der Begriffe Ort und Zeit gehört auch der des Zwecks zu den

„äußeren“ Grundlagen der Architektur. Dagegen stellen sich die Inhalte der Begriffe Material, Konstruktion, Form, Funktion und Raum als „innere“ Grundlagen der Architektur dar, die zugleich als Eigenschaften eines jeden Gebäudes auftreten. Diese Ausgabe bildet mit dem Begriff des Zwecks den Abschluss der Grundlagen-Reihe in Die Architekt.

Die über nächstliegende Aufgaben hinausgreifenden Erwägungen, zu denen Sie sich täglich gedrängt sehen, sind ästhetische, auch wenn Sie es nicht mögen. (1) – Theodor W. Adorno

In den nunmehr acht vorliegenden Heften (2) werden die aufgerufenen Begriffe historisch, philosophisch, kultur- und sozialwissenschaftlich – will sagen: theoretisch – reflektiert. Diese Reihe von Grundlagen korrespondiert von Beginn an begrifflich wie inhaltlich mit der jährlichen Aachener Tagung Identität der Architektur (3) an der Rheinisch Westfälischen Technischen Hochschule, nur dass dort die Themen praktisch verhandelt, Architekten im Betreff ihrer Bauten nach der jeweiligen Bedeutung der grundlegenden Begriffe für das Entwerfen und Bauen gefragt werden.

Acht Grundlagen also, mit denen sich der Anspruch verbindet – gleich einer Inventur der Architektur – wesentliche Beschreibungen der Disziplin und methodologische Hinweise auf das Entwerfen sammeln und aufschließen zu können. Erst eine grundlegende Beschreibung der Architektur kann retrospektiv zu kritischen Fragen führen, einerseits nach den topologischen Grundlagen, beispielsweise nach der Transkription von „Ort, Zeit und Zweck“ in der Architektur, und andererseits nach den typologischen Grundlagen, zum Beispiel nach der Nachhaltigkeit von „Material, Konstruktion, Form, Funktion und Raum“ in der Architektur. Im Umkehrschluss führen solche Einsichten zu prospektiven, methodologischen Hinweisen auf das Entwerfen. In der entwurflichen Herangehensweise lassen sich immerfort zwei Sinnzusammenhänge ausmachen – das Vorgefundene und das Vorgestellte –, aus denen und aus deren Verknüpfungen heraus das Entwerfen und der Entwurf erst richtig verstanden und gedeutet werden können: Topos und Typus. (4)

I. Topologie oder Lehre von der Räumlichkeit der Orte

In Anwendung auf die hier angesprochenen Grundlagen der Architektur und auf eine in Aussicht gestellte Methodologie des Entwerfens wird der Begriff „Topologie“ in Abhebung von den Naturwissenschaften erweiternd als Lehre von der Räumlichkeit der Orte verstanden. Gemeint ist die vorgefundene Gesamtheit einer erfahrbaren und wahrnehmbaren Situation. Raum-zeitliche Bedingungen spielen ebenso wie kulturell-gesellschaftliche Verfasstheiten mit in diese Wirklichkeit hinein. Im Anschluss an die Begrifflichkeiten vom „gelebten Raum“ (5) und von „gelebter Zeit“ (6) wäre hier vom gelebten Ort zu sprechen, der die Gesamtheit der subjektiv erfahrbaren und wahrnehmbaren Wirklichkeit umfasst. Die „äußeren“ Grundlagen – Ort (7), Zeit (8) und Zweck – sind dem Begriff „Topologie“ gliedernd zuordenbar.

Der Standpunkt im Vorgefundenen lässt für das Entwerfen sinnhafte Fragen aufkommen: Wie schreibt sich Architektur dem Ort und der Ort der Architektur ein; inwiefern entspricht Architektur ihrer Zeit, der Gegenwart; in welcher Weise kann Architektur

verschiedene Kulturen des Wohnens ermöglichen? Und, wie überhaupt kommen Ort, Zeit und Zweck in das Entwerfen und den Entwurf? Architektur hat sich diesen äußeren Einflüssen gegenüber nicht zu verschließen, sondern sich offen zu halten, also, eine offene Architektur. Nicht immer ist das der Fall gewesen.

Noch im ausgehenden 20. Jahrhundert hatte es vielfach Autonomiebehauptungen und -zuschreibungen an die Architektur gegeben, die sich zu Beginn der 1970er-Jahre gegen eine formale Armut und Unwirtlichkeit funktionalistischer Planungen richtete: „Thema und Inhalt der Architektur kann nur die Architektur selbst sein.“ (9) So wendet sich Oswald Mathias Ungers in der Einleitung seines Hauptwerks Die Thematisierung der Architektur gegen den Funktionalismus seiner Zeit, den er als Krise der Architektur wahrnimmt. Doch der hier zitierte Satz ist auch in Ungers eigener Argumentation nicht schlüssig, eine radikale Zuspitzung, die aber gedanklich in die Enge führt, denn woher sollten die Themen kommen, die seiner Ideenlehre zugrunde liegen, wenn nicht von einem Außen, aus der Welt der Ideen. Und auch der Ort, dem Ungers „Das Thema der Assimilation. Oder die Einpassung in den Genius loci“ (10) widmet, und an dem er die Architektur grundsätzlich beginnen lässt, findet sich anfänglich sicher nicht in der Architektur selbst, sondern ist dieser immer erst einzuschreiben. Schlussendlich kann auch Ungers Forderung nach einer „Architektur in gesellschaftlicher Verantwortung“ (11) eben nicht ohne Gesellschaft gedacht und vorgestellt werden. (12) Unter dem Gedanken der Autonomie scheint in der Geschichte der Architekturtheorie immerfort die überkommene Vorstellung von einer Architektur als Kunst durch, eine Vorstellung, von der wir uns abzuheben suchen, vorläufig und hier mit der „Topologie“ der Architektur: Sinn und Bedeutung kann Architektur nicht intrinsisch, nicht aus sich selbst heraus hervorbringen, sondern allein von den Transkriptionen des Äußeren her erlangen, von der Wirklichkeit der Orte.

Exkurs: Transkriptionen

Jeder Entwurf ist ein idealistisches Projekt, erdacht für eine Welt, die wiederum ein idealistischer Entwurf ist: nur eine Vorstellung. Das architektonische Denken (wie ich es nenne) geht auf ein und demselben Weg in beiden Richtungen voran. Ideen werden auf die Architektur übertragen und mittels der Architektur werden Ideen erkannt. Beide Vorgänge setzen eine wechselseitige Transkription voraus, um von der einen auf die andere Seite zu gelangen. Ein Ereignis, zum Beispiel ein Fest, führt zu einem architektonischen Raum, beispielsweise einem Saal. In gleicher Weise gibt der Saal auch dann noch Auskunft über das Fest, wenn es längst vorüber ist. In der einen, wie in der anderen Richtung beschreibt der Vorgang der Transkription das Entwerfen selbst und stellt den Entwurf als idealistische Annahme vor: von Architektur und von Welt. Anstelle der Form tritt der volle Begriff des Raums, anstelle des Bildes der synästhetische Begriff der Atmosphäre. Um wie viel leichter fällt es uns jetzt, das Ereignis unmittelbar mit dem Raum, das Fest mit dem Saal wechselseitig zu verbinden – und auch die Ähnlichkeit zwischen beiden zu erkennen. Wir sind dabei nicht allein auf das distanzierte Auge angewiesen, sondern verlassen uns ganz auf unser Gefühl. (13)

II: Typologie oder Lehre von der Räumlichkeit der Gebäude

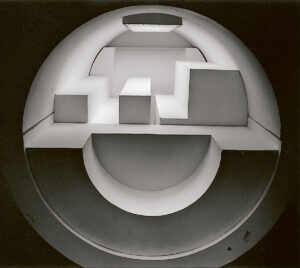

Mit Bezug auf die oben genannten „inneren“ Grundlagen der Architektur und auf das transkribierende Entwerfen wird der Begriff „Typologie“ als Lehre von der Räumlichkeit der Gebäude verstanden. Gemeint ist die vorgestellte Gesamtheit erfahrbarer architektonischer Situationen, die als atmosphärische Räume inmitten charakteristischer innerer und äußerer Formen erscheinen. Das „Typische“ weist auf das Prägen der gewidmeten Räume und ihrer Formen hin, das von den wiederkehrenden Ereignissen des Wohnens ausgeht. Die „inneren“ Grundlagen – Material (14), Konstruktion (15), Form (16), Funktion (17) und Raum (18) – lassen sich dem Begriff „Typologie“ als Eigenschaftlichkeiten eines Gebäudes zuordnen. Der Standpunkt im Vorgestellten wirft beim Entwerfen sinnliche Fragen auf, vor allem nach den Formen der Räume, denn: Was Architektur wesenhaft ausmacht, findet sich in ihren Formen – die schlussendlich allein geplant und allein gebaut werden – nachweisbar angelegt, ein Verständnis für Material, die Logik der Konstruktion, die Möglichkeiten des Gebrauchs und das Wirken der Räume. So spielen die grundlegenden Eigenschaften eines Gebäudes ineinander, und jeder Fall und jede Fügung verlangen nach ästhetischer Reflexion und Entscheidung.

Exkurs: Sprache

In der Linguistik meint Transkription die Übertragung von sprachlichen Ausdrücken auf eine phonetisch definierte Lautschrift, der die leibliche Artikulation und Wahrnehmung von Lauten zugrunde liegt. Wegen der Ähnlichkeit können wir auf die Idee der Transkription aus der Linguistik zurückgreifen: Auch für die Eigenschaften der Architektur, hier Grundlagen genannt, kann die synästhetische Wahrnehmung als grundsätzlicher Maßstab herangezogen werden. Die Idee des Entwurfs transkribiert den gedanklichen Ausdruck auf den entsprechenden ästhetischen Eindruck, den Gedanken auf das Gefühl, auf und für die Räumlichkeit der Gebäude. Und also, ist so auch der Weg beschrieben, auf dem sich die Architektur mit Orten, Zeiten und Kulturen zu verbinden weiß… (19)

Poesie

Architektur kann man ansehen als eine alte Sprache. Bleiben wir also für einen Moment noch bei der Metapher Sprache der Architektur (20). Im übertragenen Sinn lassen sich das Regelsystem zur sinnlichen Fügung der „inneren“ Grundlagen als Syntax und das zur sinnhaften Interpretation der „äußeren“ Grundlagen als Semantik beschreiben. Dabei hält sich unsere ästhetische Reflexion ganz an die praktische Seite, an das Entwerfen und das Bauen, an Sinnlichkeit und Sinn der Architektur.

Nachwort und Widmung

Auch wir halten nach Poesie Ausschau, nach Sinnlichkeit und Sinn, nach dem Romantischen in der Architektur. (21)

Für A.D.: Der Tod von Andreas Denk am 18. Juni 2021 (Chefredakteur von der architekt von 2000 – 2021) bedeutete eine existentielle Zäsur: Freundschaft und Zusammenarbeit. Das noch gemeinsam vorbereitete Heft über Das Romantische in der Architektur konnte im gleichen Jahr noch erscheinen und auch die Reihe Grundlagen der Architektur hat mit dieser Ausgabe „Zweck“ ihren vorausbestimmten Abschluss finden können. Mein Dank gilt der Redaktion für die gute Zusammenarbeit, namentlich der Chefredakteurin Elina Potratz, und meine Wünsche der Zeitschrift Die Architekt für ein weiterhin gutes Gelingen. US. Val d’Orcia im August 2024

Prof. Dipl. Ing. Uwe Schröder (*1964), Architekt BDA, studierte Architektur an der RWTH Aachen und an der Kunstakademie Düsseldorf. Seit 1993 unterhält er ein eigenes Büro in Bonn. Nach Lehraufträgen in Bochum und Köln war er von 2004 bis 2008 Professor für Entwerfen und Architekturtheorie an der Fachhochschule Köln, seit 2008 ist er Professor am Lehr- und Forschungsgebiet Raumgestaltung an der RWTH Aachen. Als Gastprofessor lehrte er an der Università di Bologna (2009 – 2010), an der Università degli Studi di Napoli „Federico II“ (2016), am Politecnico di Bari (2016), an der Università degli Studi di Catania (2018), am Politecnico di Milano (2019) und an der Università di Parma (2020 – 2021). Er war von 2000 bis 2024 Redaktionsbeirat dieser Zeitschrift.

Fußnoten

(1) Theodor W. Adorno: Funktionalismus heute (1977), in: Ders., Gesammelte Schriften in zwanzig Bänden. Band 10.1., 7. Aufl., Frankfurt am Main 2018, S. 375 – 395.

(2) Siehe: die bereits erschienenen sieben Ausgaben der Reihe Grundlagen der Architektur in der Zeitschrift der architekt: ort, 3 / 2017; material, 6 / 2017; funktion, 6 / 2018; konstruktion, 6 / 2019; raum, 6 / 2020 und in der Zeitschrift Die Architekt: Form, 6 / 2022; Zeit, 6 / 2023.

(3) Die Tagungsbände zur Aachener Tagung Identität der Architektur (https://ida.rwth-aachen.de/) sind im Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, Köln erschienen: I. Ort, 2018; II. Material, 2019; III. Funktion, 2020; IV. Konstruktion, 2021; Intermezzo, 2022; V. Raum, 2023; VI. Form; 2024. Das Video-Archiv der Beiträge und Gespräche der Tagung ist verfügbar unter: https://www.youtube.com/channel/UCq4wuR-IhqwpjGC9Em7kDFQ/about.

(4) Vgl. Verf.: Die Zwei Elemente der Raumgestaltung, Tübingen / Berlin 2009.

(5) Graf Karlfried von Dürckheim: Untersuchungen zum gelebten Raum (1932), in: Andreas Denk / Uwe Schröder / Rainer Schützeichel (Hrsg.): Architektur. Raum. Theorie. Eine kommentierte Anthologie, Tübingen / Berlin 2016, S. 380ff.

(6) Eugène Minkowski: Le temps vécu (1933), in: Otto Friedrich Bollnow: Mensch und Raum (1963), 8. Aufl., Stuttgart / Berlin / Köln 1997, S. 13, 20, 23ff.

(7) Vgl. Verf.: Déjà-vu. Orte der Architektur, in: der architekt 3 / 2017, S. 18 – 21.

(8) Vgl. Verf.: Aus der Zeit gefallen. Eine temporale Skizze der Architektur, in: Die Architekt 6 / 2023, S. 17 – 19.

(9) Oswald Mathias Ungers: Die Thematisierung der Architektur, Stuttgart 1983, Einleitung, S. 9 – 10.

(10) Ebd., S. 73ff.

(11) Ebd., S. 9 – 10.

(12) Vgl. Verf.: Von Bildern und Büchern. Oswald Mathias Ungers. Die Thematisierung der Architektur, Eine Vorlesung im Rahmen von: Strategien des Entwerfens, Wintersemester 2020 / 21, Fakultät für Architektur der RWTH Aachen: https://youtu.be/-CmAWkZdP1c?si=PUnVpWrhxk9AUlVH.

(13) Siehe: Verf.: Drei Lehrer. Vom Wert der Theorie für den architektonischen Entwurf, Köln 2019, Prolog, S. 27.

(14) Vgl. Verf.: Janus. Material und Architektur, in: der architekt 6 / 2017, S. 21 – 23.

(15) Vgl. Verf.: Architektonik des Raums. Zur Konstruktion in der Architektur, in: der architekt 6 / 2019, S. 20 – 25.

(16) Vgl. Verf.: Offene Form und architektonische Entscheidung, in: Die Architekt 6 / 2022, S. 14 – 17.

(17) Vgl. Verf.: Architektonische Phantasie. Fünf Überlegungen zur Funktion von Architektur und Stadt, in: der architekt 6 / 2018, S. 18 – 21.

(18) Vgl. Verf.: Raumverständnis für Architektur… und auch für Stadt, in: der architekt 6 / 2020, S. 19 – 22.

(19) Der alles überlagernde Diskurs zur Nachhaltigkeit überspringt die tieferliegenden, ort-, zeit- und zweckgebundenen Fragen nach dem Wohnen und den Wohnenden, und nach Architektur und Stadt. Kritisch sollte das Thema unter der zeitlichen Dichotomie von Trend und Tradition behandelt werden: Ein rechnerisch-nachhaltiges Gebäude führt mitnichten zu einer gelingenden Architektur…

(20) Auch Ungers spricht von Sprache der Architektur, ohne auf Inhalt und Bedeutung einzugehen: „(…), so besteht auch für die Architektur nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die künstlerische Notwendigkeit, Ideen mit der Sprache der Architektur als Raumkompositionen sichtbar und erlebbar werden zu lassen.“, in: Ungers 1983, S. 9.

(21) Vgl. Andreas Denk u. Verf.: Das Romantische in der Architektur. Fragmente aus Gesprächen, in: der architekt 6 / 2021, geheimnis im gewöhnlichen. zum romantischen in der architektur, S. 15 – 18.