Von Bädertourismus bis City Break

Während Thomas Cook just vor seiner Insolvenz 2019 noch 600.000 Urlauber in alle Welt verteilt hatte, die nach dem Konkurs in großen Rückholaktionen in ihre Heimatländer überführt werden mussten, begann die Geschichte des Touristikkonzerns 1841 mit einer organisierten Eisenbahnfahrt von Leicester ins elf Meilen entfernte Loughborough. In dem erschwinglichen Ticketpreis von einem Shilling waren Tee und Schinkenbrot enthalten – es handelte sich um eine der ersten Pauschalreisen. Die Historikerin Sina Fabian zeichnet die allmähliche Demokratisierung, Globalisierung und Intensivierung des Reisens in ihrem geschichtlichen Überblick nach. In der Rückschau wird deutlich, wie weit wir uns heute von den Anfängen des Reisens entfernt haben.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts konnte man in beliebten touristischen Gegenden ein ungewöhnliches Phänomen beobachten. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher standen mit dem Rücken zu einer als besonders schön geltenden Szenerie und schauten in einen kleinen, getönten und gewölbten Spiegel – ein sogenanntes Claude-Glas. Der Effekt war mit einem modernen digitalen Filter vergleichbar: Die so wahrgenommene Landschaft verwandelte sich durch die Rahmung und die gedeckten Farben in ein Gemälde, das dem Stil des namensgebenden Landschaftsmalers Claude Lorrain (1600 – 1682) glich.(1)

Etwa zur selben Zeit befand sich der noch jugendliche Georg Forster an Bord des Expeditionsschiffs Resolution, das James Cook für seine zweite Weltumsegelung nutzte. Forsters Vater war als wissenschaftlicher Beobachter angeheuert worden und nahm seinen Sohn mit auf die dreijährige Reise, die sie unter anderem nach Neuseeland, Tahiti und die Osterinseln führte. Neben der Beschreibung der Pflanzenwelt beobachtete und beschrieb Georg Forster auch die Bevölkerungen der jeweiligen Inseln und gilt damit als einer der ersten deutschen Ethnologen. Mit seinem literarischen Reisebericht „Reise um die Welt“ begründete er die moderne deutsche Reiseliteratur.

Damit sind zwei Reisemotive angesprochen, die bis heute Urlaubsreisen prägen: zum einen das romantische Erleben der Natur und zum anderen der Wunsch, etwas Neues zu erfahren und zu entdecken. Im Folgenden konzentriert sich dieser Beitrag auf Reisen, die nicht aus religiösen, wirtschaftlichen oder politischen Gründen unternommen wurden. Es handelt sich dabei um Vergnügungs-, Bildungs- und Erholungsreisen im weitesten Sinne.(2) Um eine Urlaubsreise zu unternehmen, waren und sind zwei Voraussetzungen unabdingbar: Geld und Zeit. Daran hat sich in den vergangenen 300 Jahren wenig geändert, jedoch hat sich der Kreis derjenigen, die eine Urlaubsreise unternehmen können, erheblich erweitert. Reisen waren zunächst ein Elitenphänomen und mit hohem Prestige verbunden. Die Geschichte des modernen Reisens ist eine der langfristigen Demokratisierung, wobei soziale Ungleichheiten bestehen blieben. Auch heute noch sind mit Reisen Prestige, Abgrenzung und sozialer Status verbunden. Allerdings wird das unbeschwerte Reisen seit einiger Zeit mit Blick auf die ökologischen Kosten getrübt. Deshalb stellen sich die Fragen umso dringlicher, aus welchen Motiven Menschen verreisen und welche historischen Entwicklungen das zeitgenössische Reisen prägten.(3)

Vom Kuraufenthalt zum modernen Strandurlaub

Großbritannien nahm in der Ausbildung des modernen Tourismus eine Vorreiterrolle ein. Zum einen spielte dort Konsum früher eine bedeutendere Rolle als in anderen Ländern. Mit dem Industriekapitalismus entwickelte sich eine Schicht vermögender Unternehmerinnen und Bürger, sodass die Zahl derer, die sich eine Reise zum Vergnügen leisten konnten, größer war als in anderen Staaten. In der Folge zeigten sich jedoch auch die Schattenseiten einer industrialisierten Gesellschaft im Vereinigten Königreich früher – und damit das Bedürfnis nach Erholung von der Arbeit und den gesundheitsschädlichen Auswirkungen der Industrialisierung und Urbanisierung.(4) So bildete sich bald eine touristische Infrastruktur heraus.

Auch der moderne Kur- und Bädertourismus entwickelte sich zunächst in Großbritannien. Voraussetzung zur Entwicklung eines Kurbades war das Vorkommen von natürlichen Mineral- oder Thermalquellen. Diese galten schon in der Antike als gesundheitsfördernd. Eine Vielzahl der Kurstädte, die sich seit dem 17. Jahrhundert zu bedeutenden Anziehungspunkten entwickelten, waren schon in römischen Zeiten bekannt, darunter Spa in Belgien (dessen Name seit dem 18. Jahrhundert im Englischen allgemein für Heilbad steht), Bath in Südengland sowie Baden-Baden und Wiesbaden. Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gewannen Trinkkuren gegenüber Badekuren an Bedeutung. Es entstanden Trinkbrunnen und Brunnenhäuser. Bath entwickelte sich zur bedeutendsten Kurstadt im 18. Jahrhundert. In diesem Zeitraum stieg seine Einwohnerzahl von zwei- bis dreitausend auf 33.000. Zur selben Zeit verzeichnete es 40.000 Gäste jährlich und stand damit unangefochten an der Spitze der Spa towns. Die steigende Bedeutung ging mit einem Um- und Ausbau der Stadt einher, der sich an den Vorlieben für Konsum- und Unterhaltungsmöglichkeiten der Kurgäste orientierte. Bath war Vorreiterin und Trendsetterin in der Ausbildung einer Spa-Kultur, die sich in vergleichbarer Weise später in anderen Kurstädten im In- und Ausland etablierte. Eine besondere Bedeutung kam dem Spazierengehen zu. Dafür wurden große Parkanlagen mit Brunnen geschaffen, sodass die Gäste dieses mit dem Trinken des Mineralwassers verbinden konnten.(5) Hatte zunächst noch der gesundheitliche Aspekt überwogen, wurde er schnell durch den Wunsch nach Unterhaltung sowie dem sozialen und beruflichen Netzwerken in den Hintergrund gedrängt. In Bath wurden Neuankömmlinge dazu aufgefordert, ihre Namen und Adressen in ein öffentlich zugängliches Buch einzutragen. Außerdem veröffentlichten Zeitungen die Namen der neuangekommen Gäste.

Die Kurgäste im Vereinigten Königreich und im 19. Jahrhundert auch in Deutschland und in Böhmen waren äußerst international. Die Bäder waren Treffpunkte und Heiratsmärkte für die europäische und US-amerikanische Hautevolee. Nachdem jedoch auch vermehrt bürgerliche Reisende in den Kurstädten verweilten, suchten adelige und großbürgerliche Urlauberinnen und Urlauber nach einem neuen Ziel und fanden es am Wasser: Das Meer und die Küste galten bis zum 18. Jahrhundert als unberechenbare, gefährliche Orte, von denen Stürme und Fluten ausgingen. Danach änderte – und romantisierte – sich die Wahrnehmung, infolgedessen die Gefahren ausgeblendet wurden.(6) Die Entwicklung der Seebäder ähnelte der der Kurstädte. Zunächst sprachen medizinische Gründe für das Baden im Meer. Daraus entwickelte sich jedoch nach kurzer Zeit eine touristische Infrastruktur. Ihre Hochphase erlebten die Seebäder im 19. Jahrhundert, als sie sich zu Reisezielen des Bürgertums wandelten. Beamte und Angestellte in höheren Positionen verfügten bereits im Deutschen Kaiserreich über bezahlte Urlaubstage, anders als kleinere Angestellte und die gesamte Arbeiterschaft. Nicht die körperliche Arbeit galt als so anstrengend, dass man sich von ihr erholen musste, sondern die geistige. Im bürgerlichen Selbstverständnis sollte ein Urlaub am Meer deshalb in erster Linie Entspannung und Erholung bringen. Die arbeitsfreie Zeit sollte zur Regeneration genutzt werden, um danach wieder mit vollem Einsatz arbeiten zu können.

Ein „Badeurlaub“ unterschied sich jedoch bis ins 20. Jahrhundert deutlich von dem uns heute bekannten. Im Meer wurde nicht geplanscht oder geschwommen, sondern nach medizinischen Vorschriften nur kurz eingetaucht. Die Badegäste hielten sich, wenn überhaupt, angezogen am Strand auf. Gebräunte Haut galt als „unfein“. In den 1920er-Jahren begannen US-amerikanische und europäische Künstlerinnen und Intellektuelle, unter anderem F. Scott Fitzgerald und seine Frau Zelda, Ernest Hemingway und Pablo Picasso eine neuartige Form des Urlaubs zu zelebrieren. Sie verbrachten die Sommermonate – und nicht den Winter, wie es bisher üblich war – an der französischen Riviera. Tagsüber kultivierten sie das neuartige Sonnenbaden am Strand. Nachmittags tranken sie Cocktails am Pool, aßen auf der Terrasse oder in einem Restaurant zu Abend. Was aus heutiger Sicht wie ein durchschnittlicher Urlaubstag am Meer klingt, war aufgrund des verherrlichten Hedonismus etwas Neues. Die US-amerikanischen und europäischen Bohemiens waren dabei Pioniere; durch sie entwickelte sich die französische Riviera zu einem Sommerreiseziel. 1931 entschieden Hoteliers an der Côte d’Azur erstmals, ihre Unterkünfte während der Sommermonate geöffnet zu lassen.(7)

Schneller, weiter, sicherer: Neue Reiseformen und neue Reisende

Die dampfbetriebene Eisenbahn war Motor des sich im 19. Jahrhundert herausbildenden modernen Tourismus. Eine Reise von Köln nach Berlin verkürzte sich von einer knappen Woche auf 14 Stunden. Um 1900 benötigten Reisende von London nach Paris etwa acht Stunden. Frühzeitig bemerkten zeitgenössische Beobachterinnen und Beobachter, dass die Eisenbahn erhebliche Auswirkungen auf das Raum-Zeit-Empfinden hatte.(8) Neue Ziele rückten in den Horizont der Reisenden. Sobald Tourismusdestinationen wie See- und Heilbäder über einen Bahnanschluss verfügten, vervielfachte sich die Zahl der Gäste. Arbeiterinnen und Arbeiter konnten nun Tagesausflüge ans Meer unternehmen, ohne einen Arbeitstag zu verpassen. Mit der wesentlich höheren Geschwindigkeit veränderte sich auch die Landschaftswahrnehmung während der Reise. Vorbeiziehende Dinge konnten nicht mehr detailliert betrachtet werden; Landschaft wurde eher als Aneinanderreihung schnell wechselnder Panoramen wahrgenommen.

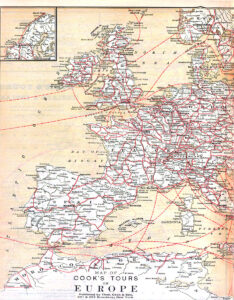

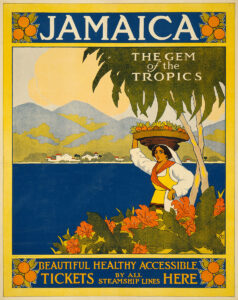

Die Etablierung des wohl bekanntesten Reiseveranstalters, Thomas Cook, hing unmittelbar mit dem neuen Reisemittel zusammen. Cook wird häufig als der „Erfinder“ der Pauschalreise genannt. Allerdings hat die neuere Forschung gezeigt, dass es parallel zu ihm um 1840 mehrere Unternehmer und Eisenbahngesellschaften gab, die Gruppenausflüge mit der Bahn organisierten.(9) Cooks Funktion beschränkte sich zunächst darauf, die Reiseroute zu planen, wozu auch die Koordination der unterschiedlichen Verkehrsmittel gehörte, und vergünstigte Fahrkarten zu verkaufen. In den 1860er-Jahren organisierte er erste Reisen in die Schweiz und nach Italien. Sie richteten sich an eine zahlungskräftige Kundschaft aus dem Bürgertum. Das Neue daran war, dass Menschen in Gruppen und nicht mehr individuell unterwegs waren. Die Gruppengröße variierte je nach Reiseziel: Ausflüge im Inland wurden nicht selten von mehr als tausend Personen auf einmal in Anspruch genommen. An der ersten Reise durch Italien nahmen 140 Personen teil. Dadurch war es möglich, die Reisen zu einem deutlich günstigeren Preis anzubieten als eine individuell organisierte Tour. Sie boten zudem mehr Sicherheit. Dies waren – und sind auch heute noch – zwei wesentliche Gründe, weshalb Pauschalreisen bevorzugt wurden. Vor allem allein reisenden Frauen war es so möglich, an den Fahrten teilzunehmen. Sie waren in den meisten Reisegruppen sogar in der Überzahl, da sie normalerweise keiner Erwerbstätigkeit nachgingen und daher Zeit für die oft mehrwöchigen Trips hatten. Seit den 1870er-Jahren lagen Thomas Cooks Ziele zunehmend außerhalb Europas. Die Routen führten häufig durch die Türkei, Palästina (das „Heilige Land“), Syrien und durch Ägypten. Eine kürzere Reise durch Palästina und Ägypten dauerte 70 Tage. Sie richteten sich, das wird einmal mehr deutlich, an eine kleine, privilegierte Schicht, die die zeitlichen und finanziellen Mittel für ein solches Abenteuer besaß.

Es sollte noch weitere 100 Jahre dauern, bis ein weiterer erheblicher Demokratisierungsschub breiteren westeuropäischen Bevölkerungsschichten eine Reise ins Ausland ermöglichte. In den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahre fielen mehrere Entwicklungen zusammen, die deutlich günstigere Flugpauschalreisen ins Ausland zur Folge hatten. Dank neuer Düsenflugzeuge war beispielsweise kein Zwischenstopp auf dem Weg nach Mallorca mehr nötig. 1971 ging zudem die Boeing 747 – der Jumbo-Jet – an den Start. Der Großraumflieger eignete sich besonders gut für Ferienflüge, da die Auslastung besser planbar war als bei Linienflügen. Außerdem wurde der bis dahin streng regulierte Flugverkehr liberalisiert. Auch bei solcherlei Auslandsreisen versprachen Pauschalangebote nicht nur günstigere Preise, sondern vor allem Sicherheit und waren somit insbesondere für Unerfahrene attraktiv. Sprachbarrieren konnten etwa dank Reiseleiterinnen oder -leitern umgangen werden.

Die 1990er-Jahre waren durch eine weitere Dynamisierung des Reisens geprägt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion kamen zum einen Reiseziele in Osteuropa hinzu. Zum anderen war es nun auch der dortigen Bevölkerung – die finanziellen Mittel vorausgesetzt – möglich, die ganze Welt zu bereisen. Insgesamt globalisierten sich Urlaubsreisen stärker als in den Jahrzehnten zuvor. Die einseitige one way-Reise westeuropäischer und nordamerikanischer Touristinnen und Touristen, die dank ihrer ökonomischen Ressourcen bisher zu Gast auf der ganzen Welt sein konnten, wurde zunehmend zu einer two way-Reise: Auch die USA und Europa wurden Reiseziele asiatischer, südamerikanischer und in geringerem Maße afrikanischer Urlauberinnen und Urlauber. Zwischen 1995 und 2015 hat sich die Anzahl grenzüberschreitender Reisen auf 1,2 Milliarden mehr als verdoppelt. Einen kaum zu unterschätzenden Einfluss hatte der Aufstieg sogenannter „Billigairlines“ in Europa. Möglich machte dies eine weitere Deregulierung des Luftverkehrs. Infolgedessen nahmen Städtetrips innerhalb Europas erheblich zu. Was den jüngsten Städtetourismus von dem historischen unterscheidet, ist die Dauer des Urlaubs. Es handelt sich zumeist um Kurztrips beziehungsweise „city breaks“, die die begrenzte Zeit bereits im Namen tragen, während die Reisen und Aufenthalte in ausländischen Städten im 19. Jahrhundert mindestens mehrere Wochen, wenn nicht Monate in Anspruch nahmen.

Touristen sind immer die Anderen – Historische und aktuelle Kritik am Tourismus

Tourismuskritik ist so alt wie der moderne Tourismus selbst. Bereits im frühen 19. Jahrhundert echauffierten sich britische adelige Reisende über die reisenden „Massen“ aus dem wohlhabenden Bürgertum. Sie unterschieden bereits zu dieser Zeit zwischen „Reisenden“ („travellers“) und „Touristen“ („tourists“).(10) Mit dem Aufkommen von Pauschal- und Gruppenreisen intensivierte sich die Kritik noch. Sie erwies sich als erstaunlich langlebig und veränderte sich im Lauf von mehr als 150 Jahren kaum. Erklären lässt sich dies mit dem sozialen und kulturellen Kapital (Pierre Bourdieu), das mit Reisen, insbesondere ins Ausland, verbunden war und ist. Durch das Aufkommen von Cooks Gruppenreisen und 100 Jahre später durch die Flugpauschalreisen gerieten Reiseprivilegien zunehmend unter Druck. Auf Prestige bedachte Reisende versuchten sich deshalb nicht mehr darüber zu definieren, wohin, sondern wie sie reisten. Sie waren gleichwohl häufig Trendsetter des Tourismus, ihre Art des Reisens wurde von anderen nachgeahmt. So popularisierten diese alternativ Reisenden nicht selten, ohne es zu wollen, neue Ziele wie etwa Ibiza, Kreta oder Bali, die ihrerseits das „Hippie“-Image zu Marketingzwecken nutzten.

Der „Jet-Set“-Lifestyle, der seine hohen ökologischen Kosten bereits im Namen trägt, galt, über die Massenmedien vermittelt, lange als erstrebenswertes Vorbild. Durch Kreuzfahrten und Billigairlines war und ist es auch durchschnittlich Verdienenden möglich, dieses Leben nachzuahmen. Während jahrhundertelang die Ausweitung des Tourismus den Hauptkritikpunkt darstellte, der sich in hohem Maße auf einen wahrgenommen Verlust von Prestige und Privilegien zurückführen lässt, steht seit Kurzem das Reisen wegen seiner ökologischen und globalen Kosten generell in der Kritik. Diese richtet sich nicht in erster Linie an die Familie, die einen zweiwöchigen Urlaub auf Mallorca verbringt, sondern an Vielurlauber und Vielfliegerinnen, die zum Skifahren nach Kanada reisen, eine mehrwöchige Fernreise mit zahlreichen Flügen unternehmen oder gar auf ihrer eigenen Yacht urlauben. Eine Luxusyacht emittiert so viel CO2 wie 2400 deutsche Durchschnittsverbraucher pro Jahr.(11) Das Wissen um die Umweltschädlichkeit bestimmter Reiseformen geht jedoch nicht unbedingt mit einer Änderung des Reiseverhaltens einher: Obwohl die öffentliche Debatte in den letzten Jahren von einem Umdenken geprägt war, nahmen Flugreisen sowohl 2019 – vor dem Ausbruch der Covid-Pandemie – als auch 2023 trotz deutlich gestiegener Preise zu.(12)

Dr. Sina Fabian ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichtswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der deutschen und britischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sie forscht zur Geschichte des Reisens, des Autofahrens und des Alkoholkonsums.

Fußnoten

(1) Vgl. Jörg Gleiter: Claude-Glas. Architekturkritik und Feuilleton, in: Wolfdietrich Schmied-Kowarzik (Hrsg.): Zwischen den Kulturen. Im Gedenken an Heinz Paetzold, Kassel 2012, S. 174 – 179.

(2) Für ältere, vormoderne Reisen vgl. Hermann Bausinger / Klaus Beyrer (Hrsg.): Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus, München 1999.

(3) Vgl. dazu Sina Fabian: Geschichte des Reisens, Erfurt 2024.

(4) Hartmut Berghoff et al. (Hrsg.): The Making of Modern Tourism. The Cultural History of the British Experience, 1600 – 2000, New York 2002.

(5) Zu Kurstädten in Europa vgl. Volkmar Eidloth (Hrsg.): Europäische Kurstädte und Modebäder des 19. Jahrhunderts, Heidelberg, Stuttgart 2012.

(6) Alain Corbin: Meereslust. Das Abendland und die Entdeckung der Küste 1750 – 1840, Berlin 1990.

(7) Orvar Löfgren: On Holiday. A History of Vacationing, Berkeley 2002.

(8) Wolfgang Schivelbusch: Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, München 1977.

(9) Jörn W. Mundt: Thomas Cook. Pionier des Tourismus, Konstanz 2014.

(10) James Buzard: The Beaten Track. European Tourism, Literature, and the Ways to Culture, 1800 – 1918, Oxford, New York 1993.

(11) https://taz.de/Ungleichheit-bei-Treibhausgasemissionen/!5814683/ (15.4.24).

(12) https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/Verkehr/LuftverkehrPassagierzahlen.html; https://www.tagesschau.de/wirtschaft/luftfahrt-rekord-kommerzieller-fluege-flightradar-100.html (15.4.24).