Am Ball bleiben

Zur Verantwortung jedes Einzelnen am Klimawandel

David Kasparek: Sie publizierten 2003 das Buch „Hitzerekorde und Jahrhundertflut“, mit dem Untertitel „Herausforderung Klimawandel: Was wir jetzt tun müssen“ Wie kam es zu diesem Buch?

Mojib Latif: Die große Hitzewelle 2003, die mehrere Todesopfer gefordert hat, hinterließ damals tiefen Eindruck. Auch bei mir, wenngleich ich mich schon früher mit dem Thema beschäftigt habe. Damals ist ein Verlag auf mich zugekommen mit der Bitte, ein Buch zum Thema zu machen.

Wann ist Ihnen der Begriff des menschengemachten Klimawandels begegnet?

Ich erinnere mich an Fernsehsendungen in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren, in denen ich zu diesem Thema gesprochen habe. Sieht man sich das heute – mehr als ein Vierteljahrhundert später – an, stellt man fest: Ich habe damals genau das gesagt, was ich heute auch noch erzähle. Das muss man sich mal überlegen! Ins öffentliche Bewusstsein ist das Thema meiner Meinung schon 1986 gekommen. Damals hat der „Spiegel“ mit dem Kölner Dom aufgemacht, der halb unter Wasser stand. Das war für mich der Punkt, an dem ich mich sehr intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt habe: Ich war noch Doktorand und glaubte, dass viele der damals etablierten Wissenschaftler das Thema nicht so vermittelt haben, wie man das meiner Meinung nach hätte tun müssen.

Nämlich wie?

Die Vermittlung seinerzeit war zu wissenschaftlich und konnte von keinem Menschen, der nicht vom Fach war, verstanden werden. Deshalb habe ich mich mit meinem damaligen Chef am Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie geeinigt, dass ich mich mehr der Wissensvermittlung annehmen werde.

Sie waren aber schon früher im Bereich der Klimaforschung tätig.

Ja. Das Thema meiner Dissertation beispielsweise war eine natürliche Klimaschwankung namens „El Niño“.

Gibt es einen konkreten Moment, an dem Sie festmachen können, dass die graue Theorie vom menschengemachten Klimawandel plastische Realität geworden ist?

Es waren zwei Dinge, die die Gesellschaft insgesamt ein wenig wach gerüttelt haben: Zunächst einmal die Hochwasser in den 1990er Jahren. Am Rhein und an der Oder haben diese Hochwasser gigantische Schäden verursacht. Und dann kam die Hitzewelle 2003. Das waren die beiden Ereignisse, die Deutschland und seinen Nachbarländern zeigten, dass Klimawandel mehr ist als blanke Theorie. Die Hitzewelle war ja ein kontinentales Phänomen, das Oder-Hochwasser hat sehr stark auch in den östlichen Nachbarländern zu Verwüstungen geführt.

Sie konstatierten kürzlich in einem Interview für die FAZ, dass es in Deutschland derzeit de facto keinen Klimaschutz gibt. Wie lange benötigt eine Gesellschaft wie unsere denn noch, um ihrem wachgerüttelten Wissen auch Taten folgen zu lassen?

Das hat etwas mit unserer heutigen Zeit zu tun. Es geht ja nicht nur um den Klimawandel. Mir kommt es vor, als lösten wir eigentlich überhaupt kein Problem. Man kann den Plastikmüll, den Nahostkonflikt oder was auch immer nehmen: Wir sind unfähig, diese Probleme zu lösen. Heute wird nicht mehr unbedingt auf Kooperation gesetzt, sondern mehr auf Abschottung und Nationalismus. Ich glaube außerdem, dass die noch relativ neuen technischen Möglichkeiten eine Rolle spielen. Dank Social Media greift das post-faktische immer mehr Raum. Ich bemerke das auch im Bereich des Klimas. Viele Menschen informieren sich darüber nur noch in dubiosen Quellen, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Deshalb glauben sie nicht, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Da werden irgendwelche pseudowissenschaftlichen Abhandlungen herangezogen, die nie in wissenschaftlichen Medien veröffentlicht wurden. Das ist ein riesengroßes Problem.

Auch Sie wurden schon angefeindet, erhielten Pöbel-Mails, weil Sie, wie Al Gore es nannte, „eine unbequeme Wahrheit“ aussprechen. Wie gehen Sie damit um, und wie mit den Leugnern des Klimawandels?

Zunächst einmal muss man sich selbst schützen. Ich bin nicht in den sozialen Netzwerken aktiv. Den ganzen Mist, der dort über mich ausgeschüttet wird, bekomme ich nicht mit. Und ich fühle mich verdammt gut dabei. Natürlich erhalte ich ab und an eine E-Mail, aber das hält sich in Grenzen. Der Großteil dieser Art von Kommunikation findet eben doch in den sozialen Netzwerken statt und nicht auf herkömmliche Art. Wie geht man nun mit Leugnern um? Viele von denen sind beratungsresistent. Die lassen sich nicht mit Argumenten überzeugen. Für die anderen gilt: Auch, wenn es schon hundertmal gesagt wurde – die Dinge muss man auch ein 101. Mal ansprechen. Das ist so, auch in den Medien: Hin und wieder wird etwas ganz prominent berichtet, das eigentlich ein alter Zopf ist. Beispielsweise, dass sich die Erde ohne Klimaschutz um etwa vier Grad Celsius erwärmen würde. Alle paar Jahre kommt so eine Nachricht in der Tagesschau. Da frage ich mich als Wissenschaftler: Wo ist die Neuigkeit? Schließlich haben wir das schon vor zwanzig Jahren berechnet. Das zeigt, dass Dinge vergessen werden und bei den Menschen nicht so präsent sind, wie bei demjenigen, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Deswegen muss man diese Inhalte immer wiederholen und erklären, erklären, erklären… Tut man das nicht, überlässt man dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump oder der AfD das Feld.

Warum nehmen wir, zum Beispiel, den sogenannten „Welterschöpfungstag“ nicht ernst, an dem die Ressourcen eines Jahres aufgebraucht sind und wir, ab diesem Tag, auf Kosten der Folgegenerationen leben. Jahr für Jahr wird dieser Tag früher verkündet. Wir nehmen es irgendwie wahr, ändern unser Verhalten aber nicht grundlegend.

Wir haben in der Vergangenheit durchaus schon Umweltprobleme gelöst. Immer dann, wenn sie offensichtlich und die Menschen direkt betroffen sind. Ich erinnere mich gut an die 1970er Jahre: Es gab unheimlich viel Smog in Deutschland, durchaus vergleichbar mit dem, was wir momentan oft in China sehen. Die Menschen wurden krank, bekamen Bronchitis und Pseudokrupp. Dann passierte etwas: Die Rauchgasentschwefelung wurde eingeführt unter dem damaligen Umweltminister Klaus Töpfer.

Ein anderes Beispiel sind die Flüsse: Der Anblick toter Fische damals nahm die Menschen schon mit. Heute kann man wieder in der Elbe baden, wenn man möchte. Lokal und regional funktioniert so etwas. Beim Klimawandel haben wir es aber mit einem globalen Problem zu tun, das zudem relativ abstrakt ist. Die Auswirkungen sind zwar schon spürbar, aber noch nicht so extrem, dass ausreichend viele Menschen einen großen Leidensdruck haben. Der zweite Grund, warum Menschen noch nicht gewillt sind, das Thema ernst zu nehmen, ist die Unsichtbarkeit der Ursache. Wir haben heute bereits einen CO2-Gehalt in der Atmosphäre, der so groß wie noch nie in der Menschheitsgeschichte ist: In den letzten 800.000 Jahren war der CO2-Gehalt auf diesem Planeten noch nie so hoch wie jetzt. Eigentlich müssten bei uns die Alarmglocken schrillen, tun sie aber nicht. Es wäre sicher anders, wenn sich die Luft mit steigendem CO2-Gehalt bräunlich einfärbte. Dann würden wahrscheinlich alle sagen: Oh, wir müssen sofort etwas unternehmen.

Natürlich hat es schon immer Klimaveränderungen gegeben. Bereits in der Schule haben wir alle gelernt, dass vor 20.000 Jahren hier in Kiel noch alles mit dickem Eis bedeckt war. Es ist aber ein Missverständnis zu glauben, nachdem sich das Klima ohnehin immer ändert – manchmal auch radikal – sei es unerheblich, was wir treiben. Dass das nicht gelten soll, ist sehr schwer zu erklären.

Und: Wie erklären Sie es?

Es stimmt natürlich, dass sich das Klima immer schon verändert hat – aber diese Veränderungen haben sich über viele Jahrtausende eingestellt. Heute reden wir über Jahrzehnte, vielleicht über ein Jahrhundert. Das ist der fundamentale Unterschied. Da stoße ich bei vielen Menschen an Grenzen. Es werden dann Gegenargumente gebracht, von den Wikingern, die in Grönland waren, und von der mittelalterlichen Warmzeit, von der Kleinen Eiszeit und von Hannibal, der mit seinen Elefanten über die Alpen gekommen ist und alles Mögliche andere. Aber das waren hauptsächlich regionale und eben nicht globale Veränderungen. Heute haben wir es mit einer derart rasanten globalen Veränderung zu tun, die man einfach nicht mehr mit natürlichen Ursachen erklären kann. Der Unterschied zwischen Wetter und Klima ist außerdem schwer zu vermitteln. Ich vergleiche das mit einem gezinkten Würfel: Wenn man einen Würfel so verändert, dass die Sechs häufiger fällt, so fällt sie zwar öfter, aber die anderen Zahlen fallen eben auch noch. Man muss also schon sehr, sehr oft würfeln, um die Manipulation des Würfels zu erkennen. So ist es eben auch beim Klima. Es reicht nicht, sich das ein oder zwei Jahre lang anzuschauen, auch ein Jahrzehnt reicht nicht aus. Aber wenn man mehrere Jahrzehnte betrachtet, kann man die menschliche Klimabeeinflussung einfach nicht übersehen: Die Erdtemperatur steigt mit dem Anstieg der Treibhausgase.

Sie sprachen von der Hitzewelle 2003, der Sommer 2018 war ebenfalls erschreckend heiß und trocken.

Ja, er war für die Monate April bis einschließlich August 2018 die wärmste Periode in dieser Zeitspanne seit 1881, dem Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen hierzulande. Wir sehen in den letzten Jahrzehnten, dass Tage mit Temperaturen von 30 Grad Celsius und mehr deutlich häufiger vorkommen. Man kann mit regionalen Klimamodellen berechnen, dass diese Entwicklung massiv voranschreiten wird. Die Anzahl der Tropennächte wird ebenfalls weiter steigen – die Nächte, in denen die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad fällt – und die Tage mit Frost werden weniger werden. Auch das merken wir bereits. Als ich Kind war, holten wir fast jeden Winter unsere Schlitten heraus, weil Schnee lag und es Frost gab. Klar, das ist eine Erinnerung, die auch subjektiv gefärbt ist, aber die Daten bestätigen: Es gab satten Frost, Schnee und Eis. Wenn es heute über eine längere Zeit Frost und Schnee gibt, ist das schon eine Nachricht in der Tagesschau wert.

Gibt es Systeme in unserer Gesellschaft, die uns eine Anpassung erleichtern? Oder bei denen uns die Adaption schwerer fallen wird?

Vergleiche ich das mit den Entwicklungsländern, sind wir besser gerüstet für Wetterextreme. In Indien etwa sind in diesem Sommer bei Rekordfluten Hunderte ums Leben gekommen. Selbst wenn wir hierzulande Rekordfluten verzeichnen, sind meistens glücklicherweise keine Todesopfer zu beklagen. Aber solche Extreme zeigen uns auch, dass wir noch besser angepasst sein könnten. In diesem Jahr haben wir gemerkt, dass unsere Infrastrukturen auf diese sehr hohen Temperaturen nicht ausgelegt sind – bei den Autobahnen, bei der Bahn und den Flughäfen zum Beispiel. Das muss eigentlich nicht passieren: Man kann auch so bauen, dass das Gebaute viel höhere Temperaturen vertragen kann. Beispiel Saudi-Arabien, dort geht es ja auch. Daran sieht man, dass wir an ein sich änderndes Klima noch nicht sonderlich gut angepasst sind. Das gleiche gilt bei Starkregen. Klimawandel heißt eben nicht nur warme Temperaturen und Trockenheit, sondern mitunter auch das Gegenteil davon. Wir sehen, dass kleine Bäche zu reißenden Fluten werden können, die Häuser und Straßen unterspülen und ganze Dörfer von Schlammlawinen weggerissen werden. Da könnten wir sehr viel mehr machen.

Können Sie das konkretisieren?

Das hat natürlich unter anderem mit Fragen nach der Versiegelung der Flächen zu tun. Wenn das Wasser nicht mehr abfließen kann, sind die Folgen programmiert. Durch begrünte Dächer etwa tritt zwangsläufig ein Verzögerungseffekt ein, in dem die Niederschläge dort zwischengespeichert werden können. Das Wasser muss irgendwo hin, man sollte auch nicht jede freie Fläche bebauen! Zur Regulierung der Hitze können mehr Schatten und mehr Wasserflächen helfen und mehr Pflanzen in den Städten. Es hat sich schon 2003 gezeigt, dass wir auf Hitze nicht gut eingestellt sind, gerade in den Städten. Das Auftreten hoher Temperaturen muss in Zukunft deutlich stärker berücksichtigt werden.

Wir können den Klimawandel nur global betrachten. Moralische Verantwortung, die aus unserem Handeln erwächst, müsste dabei vielleicht in eine ökonomische überführt werden, damit endlich gehandelt wird. Müssen wir ein global gerechtes Messinstrument anwenden, um dem Problem beizukommen?

Ein Beispiel ist der Stern-Bericht – verfasst vom ehemaligen Weltbank-Chefökonomen und jetzigen Leiter des volkswirtschaftlichen Dienstes der britischen Regierung, Nicholas Stern. Er weist darin nach, dass ein ungebremster Klimawandel eine weltweite Rezession zur Folge hätte, die all unseren Volkswirtschaften schaden würde. Man solle also nicht glauben, dass man in Europa auf einer Insel der Glücksseeligen lebe. Gerade jetzt merken wir auch, wie wichtig die Bekämpfung von Fluchtursachen ist. Klimaschutz ist eine Möglichkeit, das zu tun. Dazu kommt die Sicherheitslage auf diesem Planeten. Es kann sich doch niemand ernsthaft darüber wundern, dass die Konfliktlagen zunehmen, wenn in immer mehr Ländern dieser Erde die Lebensumstände immer schlechter werden.

Der Versuch, ein globales Vergleichssystem einzuführen, ist die Idee, unser Handeln mittels CO2-Ausstoß zu versinnbildlichen. Als Deutsche verbrauchen wir derzeit zwischen neun und zehn Tonnen CO2 pro Jahr und Person. Ein Mensch in Pakistan zum Vergleich nur etwas mehr als eine Tonne im Jahr. Das ist ziemlich genau die Menge, die jedem Menschen auf der Welt bei gleicher, also fairer Verteilung zustünde. Eine Tonne pro Person und Jahr. Jeder, der dieses Jahr schon nach Mallorca geflogen ist, hat allein dafür etwas mehr als eine halbe Tonne verbraucht. Da bleibt nicht mehr viel zum Leben für den Rest des Jahres. Streng genommen müssten wir jedes Produkt entsprechend seines CO2-Ausstoßes bei der Herstellung besteuern.

Das wird diskutiert. Ich bin sehr für die Einführung einer solchen CO2-Steuer – weil sie direkt wirkt und sie dem Verursacherprinzip gerecht wird. Mir erscheint dabei die Kombination mit positiven Maßnahmen wichtig. Die Leute sollen eben nicht das Gefühl haben, dass sie abgezockt werden. Man könnte die Einnahmen aus dieser Steuer den Menschen im Land ja wieder zurückgeben. Zum Beispiel in Form von kostenfreien Kindergartenplätzen. Oder indem man endlich den Sanierungsstau in den Schulgebäuden auflöst, oder mehr Lehrer und Erzieher einstellt. Es gibt viele gute Dinge, die man damit machen könnte. Dies ginge in die Richtung einer ökologischen Steuerreform, bei der der Ressourcenverbrauch besteuert wird, aber der Faktor Arbeit beispielsweise entlastet werden könnte. Der Mindestlohn könnte deutlich erhöht, oder die Bahn attraktiver gemacht werden. Gerade bei der Bahn zeigt sich doch, was für ein Potenzial da ist. Vor allem in der Region ist die Bahn so schlecht, dass es kaum auszuhalten ist. Wenn sie ihr Potenzial ausschöpfen würde, müsste man innerhalb Deutschlands nicht mehr fliegen – vielleicht sogar innerhalb Europas nicht. Die Technik ist ja da, und sie wird in anderen Regionen der Welt auch eingesetzt.

Warum landen wir bei dieser Diskussion immer beim Verzicht?

Es ist eine Frage des Narratives. Wir kommunizieren nur das Negative, den Verzicht, nicht das Positive, den Gewinn. Zum Beispiel der überbordende Fleischkonsum: Jeder Arzt, jede Ärztin wird bestätigen, dass es nicht gesund ist, so viel tierische Fette zu sich zu nehmen, wie viele Menschen es tagtäglich tun. Es ist doch ein Gewinn, ein gesundes Leben zu führen. Oder saubere Luft zu atmen: Statt das hohe Gut anzuerkennen, verpesten diese riesigen SUVs die Luft. Wenn wir diese Themen positiv besetzen würden, gingen auch mehr Menschen mit – auch bei einer CO2-Steuer. Das Geld würden die Leute gerne aufbringen, wenn dafür der Kindergartenplatz kostenlos bliebe, oder die Schulen endlich in Ordnung gebracht würden und der Unterricht nicht mehr so oft ausfiele. Das hätte eine Lenkungswirkung. Und es würde innerhalb der Wirtschaft ein enormer Innovationsdruck ausgelöst werden, diese muss dann nämlich zusehen, dass sie Produkte entwickelt, bei deren Herstellung oder Nutzung weniger CO2 entsteht. Aber: All das passiert nicht. Diese Lethargie, in der gerade wir in Deutschland verharren, wird am Ende die Umwelt zerstören – und auch unsere Arbeitsplätze. Denn irgendwer wird diese Produkte entwickeln und verkaufen. Wenn wir das nicht sind, dann wird sich ein anderes Land dafür finden.

Gelingt es anderen Ländern eher, sich dem Thema Klimaschutz positiv zu nähern?

Ja. Weil andere Länder andere Bedingungen schaffen. Beispielsweise Norwegen: Dort boomen Elektroautos, weil Anreize geschaffen werden. Die Fahrer von E-Autos müssen keine City-Maut bezahlen, dürfen die Busspur benutzen. Solche Dinge sind hier nicht umsetzbar – und ich verstehe nicht, warum. Das fängt schon damit an: Warum brauchen wir hierzulande überhaupt Autos in den Städten? Das Fahrrad und der ÖPNV reichen völlig aus. Ich wäre sofort dabei, die Innenstädte autofrei zu bekommen. Natürlich will keiner den Lieferverkehr verbieten…

Braucht es konkretere Bedienungsanleitungen, ein Manual, für das Einsparen von CO2?

Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht sollten nur noch die Produkte zugelassen werden, die effizient sind. Salzstreuer mit Licht braucht kein Mensch (lacht). Oder so viele Plastikverpackungen. Warum kann man nicht einfach Dinge verbieten? Alle schreien dann: ‚Oh, Verbote!‘, aber wir sind umgeben von Verboten. Was sind denn unsere Gesetze letzten Endes anderes? Das sind auch Verbote und Gebote. Ich sehe kein Problem darin, bestimmte Produkte zu verbieten. Macht man das, erledigt sich das Problem von selbst.

Dafür aber müssten Politiker langfristig denken und nicht vor allem die Wählerstimmen für die nächste Legislaturperiode im Kopf haben.

Ja, das ist richtig. Gerhard Schröder hat das gemacht und ist dafür vom Wahlvolk abgestraft worden – und das ist der amtierenden Kanzlerin Angela Merkel mahnendes Beispiel. Wenn man etwas macht, das richtig ist, dass das Land nach vorne bringt, kommt man damit oftmals bei der Bevölkerung nicht gut an. Dafür bräuchte es ein parteiübergreifendes Verantwortungsgefühl. Umweltschutz gehört zu den Dingen, die so elementar sind, dass sie nicht um Parteien-Hickhack willen zerredet werden dürfen. Das muss man im Konsens lösen.

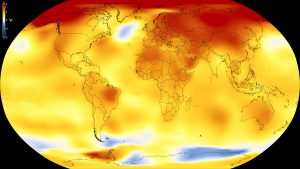

Durchschnittliche Temperatur von 2013 bis 2017 verglichen mit einem zugrundeliegenden Durchschnitt von 1951 bis 1980, Abb.: NASA/GSFC/Scientific Visualization Studio

Architekten und Stadtplaner sind nicht nur Konsumenten, sondern auch Produzenten. Sie produzieren Häuser und Städte, in denen wir leben. Vor beinahe zehn Jahren hat der BDA das Klimamanifest mit dem Titel „Vernunft für die Welt“ verabschiedet. In dieser Selbstverpflichtung haben die Unterzeichner angekündigt, eine ökologische Architektur und Ingenieursbaukunst zu verwirklichen. Dennoch feiert die Architektenschaft allenthalben Häuser, die mit CO2-intensiven Baustoffen hergestellt werden, Sichtbeton ist nach wie vor ein Fetisch der Branche, Stahlbeton der gängigste Konstruktionsstoff. Wie kann man Architektinnen und Architekten von ihrer Verantwortung überzeugen, die über den Einkauf von Bio-Tomaten hinausgeht?

Das fängt schon damit an, dass die Produkte, die Gebäude, im besten Fall sehr lange stehen, und wenn sie schlecht konzipiert und konstruiert sind im Laufe der Zeit enorm viele Ressourcen für Heizung, Kühlung und sonstigen Strom verbrauchen. Gerade in Zeiten des Klimawandels müssen wir uns beispielsweise überlegen, ob großflächige Glasfassaden richtig sind. Wir müssen uns überlegen, wie wir Gebäude besser vor der sommerlichen Hitze schützen oder diese für uns und die Gebäude nutzbar machen. Es muss uns bewusst werden, dass jeder Mensch Verantwortung hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob er Tomaten kauft oder Häuser baut. Dieser Verantwortung muss man sich immer wieder stellen. Bei Architekten bezieht sich das eben auf etwas, das nicht nur schick sein und Rendite bringen soll, sondern auch nachhaltig. Das heißt, die Umwelt möglichst wenig zu schädigen. Dabei muss man sich Gedanken über andere Materialien machen: Beton kann es nämlich nicht mehr sein. Bei der Herstellung von Zement fallen immense Mengen CO2 an. Man muss nach Alternativen suchen und überlegen, welche Rolle Holz beispielsweise spielen kann, das ja CO2-speichernd wirkt. Wenn man diesen Baustoff verbaut und damit CO2 für Jahrhunderte wegspeichert, ist im Vergleich zum Beton viel gewonnen.

Was sagen Sie zu dem oft gehörten Hinweis, dass wir in Deutschland eigentlich nur für einen geringen Prozentsatz des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich seien?

Das macht mich wahnsinnig. Es stimmt, dass wir derzeit hierzulande nur für zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sind, aber dabei vergisst man beispielsweise, dass Emissionen auch entstehen, wenn wir Produktionen ausgelagert haben. Die kommen in China oder Vietnam raus und wir sind sie wunderbar losgeworden. Dazu kommen noch der zusätzliche Verkehr und die historische Verantwortung. Das CO2, das wir ausstoßen, verweilt ungefähr einhundert Jahre in der Luft. Wenn wir also fragen, wer das Zeug, das wir heute messen, in die Atmosphäre gebracht hat, so ist Deutschlands Anteil eben viel größer als diese zwei Prozent. China ist zwar heute der größte Verursacher von CO2 – mit fast dreißig Prozent –, aber das, was wir in der Atmosphäre messen, stammt zu einem Viertel von den USA und ein weiteres Viertel aus Europa. In der langfristigen Betrachtung reduziert sich der Anteil Chinas so auf 13 Prozent. Das heißt, die historische Verantwortung liegt bei den Industrienationen. Und Deutschland gehört dazu, unabhängig davon, wie viele Treibhausgase hier heute entlassen werden. Und außerdem: Mit welchem Recht nehmen wir uns eigentlich heraus, pro Kopf derart viel mehr CO2 in die Luft zu blasen, als jemand in einem Entwicklungsland? Wer gibt uns das Recht dazu? Niemand.

Es wird auch immer wieder ins Feld geführt, dass es keinen Effekt habe, wenn wir hier unseren Lebensstil ändern.

Natürlich hat das einen Effekt. Und sei es nur, dass wir glaubwürdig sind. Nur so nimmt man uns auf den internationalen Konferenzen Ernsthaftigkeit ab. International funktioniert das nur über Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Sonst bringt man keinen Vertrag zustande. Wenn wir nicht glaubwürdig hinterlegen, dass wir unser Handeln verändern, können sich die anderen auf den Standpunkt stellen: ‚Warum sollen wir jetzt etwas ändern, wenn ihr in der Vergangenheit schon so viel mehr Emissionen verursacht habt als wir?‘

Dennoch bleibt das Thema in seiner Vielschichtigkeit komplex.

Das ist richtig. Es erschlägt die Leute. Wie immer bei Themen, bei denen alles mit allem zusammenhängt, wenden sich die Menschen oft ab – weil es sie überfordert. Deswegen ist es wichtig, dass einfach und korrekt zugleich kommuniziert wird, dass die Kritik an den Entscheidern in Politik und Wirtschaft weiter geht, wir den Menschen aber auch Hoffnung machen. Es gibt ja Dinge, die für utopisch gehalten wurden und trotzdem funktioniert haben – die Wiedervereinigung oder der Atomausstieg sind solche Beispiele. Deshalb bin und bleibe ich Optimist.

Was stimmt Sie optimistisch?

Zum Beispiel der Technologiewandel, der kann rasend schnell vonstatten gehen. Wie schnell ist diese Entwicklung beim Smartphone passiert? Innerhalb der letzten zehn Jahre. Oder der Wechsel vom Pferdewagen zum Automobil? Das ist auch innerhalb eines Jahrzehnts geschehen. Auch die Transformation der Energiesysteme weg von den fossilen hin zu den erneuerbaren Energien – eine Transformation, die wir unbedingt vornehmen müssen – kann schnell gehen. Sonne kostet schließlich nichts. Wind und Erdwärme auch nicht. Wo gibt es sonst schon einen Rohstoff, der nichts kostet? (lacht) Es gibt ja bereits existierende Dynamiken: Schon heute sind die weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien größer als die in konventionelle. Das kann man sicher noch unterstützen und beschleunigen. Wenn erst einmal richtig Schwung in diese Entwicklung kommt, gibt es kein Halten mehr. Diese Hoffnung gibt mir den Antrieb für mein Handeln.

Prof. Dr. Mojib Latif (*1954) studierte Betriebswirtschaftslehre und Meteorologie, beides an der Universität Hamburg. Dort wurde er 1983 in Meteorologie diplomiert, 1987 in Ozeanographie promoviert und 1989 im gleichen Fach habilitiert. Latif war Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, ehe er 2003 auf eine Professur am Institut für Meereskunde der Universität Kiel berufen wurde, dem heutigen GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Mojib Latif ist mit vielen Ehrungen ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Deutschen Umweltpreis 2015 und Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein 2016. Neben einer Vielzahl von anderen Tätigkeiten ist Latif seit Mai 2015 Vorstandsvorsitzender des Deutschen Klima-Konsortiums, seit November 2017 Präsident der Deutschen Gesellschaft CLUB OF ROME.

Dipl.-Ing. David Kasparek (*1981) studierte Architektur in Köln. Er war als Gründungspartner des Gestaltungsbüros friedwurm: Gestaltung und Kommunikation als freier Autor, Grafiker und Journalist tätig. Nach einem Volontariat und freier Mitarbeit bei der architekt ist er seit 2008 als Redakteur dieser Zeitschrift beschäftigt. David Kasparek moderiert mit wechselnden Gästen die Gesprächsreihe „neu im club im DAZ-Glashaus“, die neu in den BDA berufene Mitglieder vorstellt. Er lebt und arbeitet in Berlin.