Architektur der Lebensnähe

Zwanzig Jahre vor dem programmatischen BDA-Papier „Das Haus der Erde“ veröffentlichte Der Architekt, wie sich die Zeitschrift damals schrieb, 16 Thesen, die die Verantwortung der Architektinnen und Architekten für Gesellschaft und Umwelt thematisierten. Im Nachgang einer Diskussion zum Thema im Rahmen des UIA-Kongresses kam es in Ausgabe 9 / 02 zur Wiederveröffentlichung dieser von Uwe Schröder und Andreas Denk formulierten „Leitsätze“.

16 Thesen zu Stadt und Bau

Das Bauen der Gegenwart ist geprägt durch einen inflationären Umgang mit Raum und Zeit. Der Reichtum westlicher Gesellschaften drückt sich in einem immer größeren Flächen-, Material- und Energiebedarf pro Kopf aus, der im Widerspruch zu allen Erkenntnissen über das Ende der Ressourcen und unserer Verantwortung gegenüber kommenden Generationen steht.

Die immense Beschleunigung technischer Entwicklungen, aber auch die immer geringere Halbwertszeit von Architekturtheorien, Geschmacksurteilen und Moden führt zu einer kaum mehr nachvollziehbaren zeitlichen und räumlichen Abfolge von qualitativ höchst unterschiedlichen Bauquantitäten in unseren Städten.

Tadao Ando, Reihenhaus Sumiyoshi, Osaka, Japan, 1976. „Der Lichthof, der alle Funktionen des Hauses verbindet, hat eine Treppe und im Obergeschoß eine Brücke, aber keine Überdachung. Dieser Hof soll nicht nur das Zentrum des Wohnbereichs bilden, sondern in das Haus Elemente wie Licht, Wind und Regen einführen, deren Erlebnis in modernen städtischen Wohnungen verlorengegangen ist“ (Ando).

Die thematisch richtig gesetzten Postulate der Moderne für eine zweckbezogene Architektur, die soziale und auch ästhetisch hinreichende Lebens- und Wohnbedingungen erfüllt, sind bislang nur in seltenen Fällen mit den neuen Erfordernissen von Ökologie und globalgesellschaftlicher Bescheidung in Einklang gebracht worden: Die Kluft zwischen Anspruch und Notwendigkeit, zwischen tatsächlichem Bedarf und ausuferndem Angebot an Flächen, architektonischen Auffassungen und „Stilen“ lässt die Entwicklung von Stadt und Architektur – inzwischen sogar theoretisch fundamentiert – in sinnloser Beliebigkeit enden. Angesichts der im Kern immer noch postmodernen Anverwandlung von Bauformen der zwanziger Jahre, solipsistischer blob-Architektur und dem Fassadismus der Metropolen, zwischen orthodoxem ökologischen Bauen und vordergründig ökologischer High-Tech-Architektur sind unsere Städte fassungslos geworden.

Die Sprache, die unsere Städte zu sprechen begonnen haben, entzieht sich der allgemeinen Verständlichkeit und dem Diskurs. Zu dieser Dekontextualisierung gehört der Verlust einer bedeutenden gesellschaftlichen, nämlich der sozialen Dimension der Architektur. Ein großer Teil unserer gegenwärtigen Bauten verweigert durch seine Selbstbezogenheit den Zugang zu einer ethischen Ebene und erschwert damit ein „gelingendes Leben“. Eine wesentliche Aufgabe der Architektur indes besteht darin, die Anerkennung der Autonomie des einzelnen und der Erfordernisse der Gemeinschaft wechselseitig zu verknüpfen und sichtbar zu machen. Der individuelle Aspekt von Architektur erweitert, ermöglicht, empfiehlt und unterstützt, die gesellschaftliche Dimension ordnet, regelt, begrenzt und empfiehlt Rücksicht. Wenn dies in einer nachvollziehbaren und wirksamen Weise gelingt, wird architektonische Ästhetik zu einem wichtigen Bestandteil gesellschaftlicher Ethik.

Die 16 folgenden Thesen sind schon einmal in dieser Zeitschrift vorgestellt worden (Der Architekt 6, Juni 2001). Nicht zuletzt die zahlreichen, teilweise hilfreichen, teilweise hilflosen Diskussionen die um die zukünftige Ausrichtung von Architektur und Städtebau beim UIA-Weltkongreß im Juli stattgefunden haben, haben uns bewogen, die „Architektur der Lebensnähe“ erneut und mit Beispielen versehen zur Diskussion zu stellen. Wir sehen im Postulat der „Architektur der Lebensnähe“ eine verbindliche programmatische Leitlinie, die einen Schwerpunkt der redaktionellen Arbeit unserer Zeitschrift in den nächsten Jahren bilden soll. Deshalb werden einzelne Thesen in unregelmäßiger Folge Ausgaben dieser Zeitschrift gewidmet sein, die die Stichhaltigkeit und Umsetzbarkeit des jeweiligen Leitsatzes kritisch überprüfen sollen. Nicht zuletzt aber erhoffen wir uns von einer intensiven Auseinandersetzung mit den 16 Leitsätzen auch eine Befruchtung der BDA-internen, aber auch der öffentlichen Diskussion um Architektur und Stadt, die möglichst von vielen Seiten und möglichst lebhaft geführt werden muss.

1. Jedes Bauen bedeutet immer Gesellschaftsbau.

2. Der wichtigste Lebensraum der menschlichen Gesellschaft ist die Stadt. Die Stadt ist der Ausdruck der Verfassung der Gemeinschaft. Architektur in der Stadt ist deshalb immer Städtebau.

3. Das Bauen in der Stadt ist unterschieden in allgemeine und besondere Aufgaben. Zur besseren Orientierung im urbanen Gefüge werden die Aufgaben für individuelle Zwecke einheitlich, die Aufgaben für gesamtgesellschaftliche Zwecke besonders behandelt. Diese Unterscheidung nach Aufgaben strukturiert die Stadt funktional und architektonisch.

4. Das Bauen in der Stadt dient der Unterscheidung, der Festigung und Stärkung, der Ergänzung und der Verbesserung der Stadtstruktur. Es grenzt die Stadt gegenüber dem Landschaftsraum ab, der als wichtige Ressource zu schonen ist.

5. Unsere Städte sind schon gebaut. Die Stadt ergibt sich aus Bestand und Zubau. Erste Aufgabe ist deshalb der Erhalt, die Stärkung und die Verbesserung des Bestandes. Zweite Aufgabe ist der Neubau, der den Bestand stärken, ergänzen, verbessern, umbauen, nur in gegebenen Fällen jedoch vollständig ersetzen soll. Der Neubau qualifiziert Gestalt und Orientierung in der Stadt. Ansonsten tritt an seine Stelle ein Rückbau der bestehenden Stadt zugunsten des Landschaftsraums.

Luigi Snozzi mit Mario Ferrari und Anne-Catherine Javet, Stadtviertel Ticosa, Como, Wettbewerb 1993.

„Das Projekt basiert auf einigen wenigen städtebaulichen Eingriffen sowie der Definition einiger Grundregeln für die konsequente Entwicklung der Stadttextur“ (Snozzi).

6. Der Neubau paßt sich soweit wie möglich dem Bestand an, um die Einheitlichkeit des Stadtbilds im Sinne seiner Lesbarkeit zu fördern. Wo immer eine Verbesserung dieser Lesbarkeit möglich ist, greift der Neubau zugunsten dieser einheitlichen Form ein.

7. Nur Bauten für besondere gesellschaftIiche Zwecke erlauben eine solitäre Bauauffassung. Sie werden zu Kristallisationspunkten und Orientierungsmarken innerhalb des Stadtgefüges. Ihre besondere Funktion für die Gesellschaft bestimmt ihre Position in der Stadt und damit wiederum die Struktur der Stadt an sich.

8. Die gesellschaftliche Funktion eines Gebäudes drückt sich in seiner architektonischen Haltung aus. Diese Haltung differenziert nicht nur zwischen individuellem und allgemeinem Bauen, sondern weist durch Habitus, Gestalt und Anmutung über seine spezifische Funktion hinaus.

9. Der Neubau bevorzugt eine ortsgerechte, handwerkertaugliche Konstruktion, eine materialgerechte Bauweise, rezyklierbare Baustoffe, ist soweit wie möglich rückbaufähig und beschränkt sich auf einen minimalen Einsatz von material- oder energieaufwendiger Technik sowie auf Baumaterialien, die aus der Region stammen. So entsteht aus den bloßen materiellen Gegebenheiten heraus eine regionale Architektur, die das Bild der Städte voneinander unterscheidbar werden läßt.

10. Der Neubau orientiert sich am Bestand und damit an den städtebaulichen und topographischen Gegebenheiten. Die Einfügung des Neubaus in seine Umgebung wird bestimmt durch seine soziale Angemessenheit. Diese Angemessenheit drückt sich durch eine spezifische Architektur aus, die dem städtebaulichen und sozialen Umfeld entspricht.

11. Durch den Verzicht auf aufwendige technische Hilfsmittel setzt der Bau seine Benutzer und Bewohner bewußt dem Klima aus, um die menschliche Bedingtheit durch seine Umwelt zu verdeutlichen. Er exponiert sie im Innern und im Äußern den jeweiligen sozialen Gegebenheiten, um die gesellschaftIiche Rückbindung des Individuums bewußt zu machen.

12. Der Bau schafft auch im Innern Raumsituationen, die durch ihre Anordnung und Ausprägung Voraussetzungen auf ein gesellschaftlich verantwortungsvolles Leben schaffen. Diese Raumsituationen sollen so flexibel wie möglich sein, um den Bedürfnissen unterschiedIicher Altersstufen und sozialer Schichten zu entsprechen.

13. Material, Form und Gestalt eines Gebäudes weisen über die bloße materielle Existenz hinaus, wenn sie eine besondere Atmosphäre besitzen, die durch das Zusammenspiel ihrer räumlichen und materiellen Eigenheiten zum Tragen kommt.

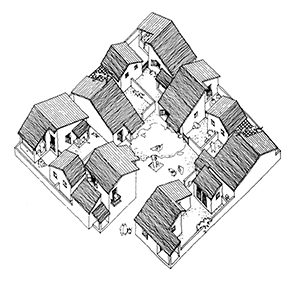

Walter Stamm-Teske mit Schettler & Wittenberg, Weimar; Wohnhaus e.G. Weimar, 1996–1998. Das genossenschaftliche Siedlungskonzept verbindet den Wunsch nach möglichst geringem Boden- und Energieverschleiß mit den Vorteilen gemeinschaftlicher Einrichtungen und Nachbarschaft. Angestrebt ist eine soziale Mischung älterer und jüngerer Menschen in verschiedenen Wohnformen, deren tragende Idee der Gemeinschaft durch die Anknüpfung an die Architektur der Moderne baulichen Ausdruck findet. Foto: Claus Bach / Walter Stamm-Teske.

14. Die Gestalt eines Gebäudes macht es als unersetzbaren Bestandteil des übergeordneten Ordnungssystems Stadt symbolhaft erkennbar, also gleichermaßen lesbar wie erlebbar.

15. Im Zusammenfall all dieser Kriterien wird das einzelne Gebäude Symbol seiner Funktion in der Stadt. Erst die Einheit einer Vielzahl von Gebäuden mit solcher Symbolfunktion kann schließlich auch der gesamten Stadt eine symbolische Bedeutung geben, die für eine künftige Gesellschaft sinnstiftend ist.

16. Für all dies sind wir alle verantwortlich.