Ein Stiefmütterchendasein?

So unterschiedlich die Entwurfsansätze von Architektinnen und Architekten auch sein mögen, so ist es doch bislang eher unüblich, während des Entwerfens Forschungsliteratur durchzuarbeiten, um daraus Erkenntnisse für das anstehende Projekt zu gewinnen. Doch wäre es denkbar, dass Architektinnen und Architekten ihre Arbeit zwar weiterhin auf persönliche Erfahrung und subjektiv geleitete Recherche, aber zusätzlich auch auf Erkenntnisse aufbauen, die mit wissenschaftlich anerkannten Methoden gewonnen wurden? Auf welche Weise lässt sich Architektur überhaupt erforschen? Und gibt es womöglich bereits Forschung, die vieles in der heutigen Entwurfspraxis ergänzen kann? Ein Streifzug durch die Forschungslandschaft der Architektur.

Um einzuschätzen, wie es um die Architektur in der deutschen Forschung bestellt ist, kann der Blick in den aktuellen Förderatlas der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) – einer der wichtigsten Forschungsförderer Deutschlands – einen Hinweis geben. In der Systematik der DFG ist das Fach „Bauwesen und Architektur“ dem Wissenschaftsbereich „Ingenieurwissenschaften“ zugeordnet und erhielt innerhalb dessen zwischen 2017 und 2019 eine Summe von 122 Millionen Euro (im Vergleich dazu: Informatik, System und Elektrotechnik: 656,4 Millionen; Materialwissenschaft und Werkstofftechnik: 337,1 Millionen). Dieser Eindruck erhärtet sich auch in Gesprächen mit vielen Personen aus der Forschung an den Hochschulen sowie in anderen Institutionen: Architektur ist klassischerweise keine Disziplin, in der Spitzenforschung vermutet und erwartet wird.

Die Architektin Christa Reicher, Leiterin des Lehrstuhls für Städtebau und Entwerfen und des Instituts für Städtebau und Europäische Urbanistik an der RWTH Aachen, gehört zu den Erfolgreichen im Architektur-Forschungsbetrieb. An ihrem Institut wird eine vergleichsweise große Summe an Fördergeldern eingeworben. In den Forschungsgebieten der Baukultur und der gestaltenden Raumentwicklung lag ihr Drittmittelvolumen im Jahr 2022 über eine Million Euro (unter anderem von den Bundesministerien für Bildung und Forschung sowie Wirtschaft und Klimaschutz), was für einen Städtebau- und Entwurfslehrstuhl bemerkenswert ist. Doch auch Christa Reicher sieht einen Nachholbedarf in der Architekturforschung: „Es müsste auf jeden Fall nachgebessert werden, und das gilt für den Bereich der architektonischen Qualität bis hin zum Verständnis von Ästhetik und der Frage, wie Entwurfsprozesse aufgestellt sein müssen, damit am Ende ein Mehr an gestalterischen Ambitionen eingelöst wird.“

Den Grund dafür, dass Forschung oft wenig attraktiv erscheint, sieht Christa Reicher insbesondere im Berufsprofil: „Die Verbindung zur Praxis ist in der Architektur enorm wichtig. Viele der Kolleginnen und Kollegen konzentrieren sich auf das Büro und weniger auf die Forschung. Ein tolles gebautes Projekt ist ein physisch sichtbares Erfolgserlebnis; das Forschungsprojekt wirkt eher mittel- und langfristig.“ Hinzu kämen die geringen Erfolgsquoten der Einreichung von Forschungsanträgen sowie die hohe Arbeitsbelastung in der Lehre. Denn wer eine Professur an einem Architekturlehrstuhl innehat, ist ohnehin meist schon doppelt belastet.

In der Tradition von Michelangelo

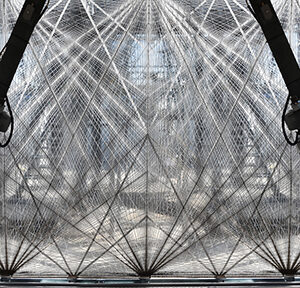

Demonstratorhochhaus D1244 des Sonderforschungsbereichs 1244 „Adaptive Hüllen und Strukturen für die gebaute Umwelt von morgen“, Universität Stuttgart, Erdgeschoss mit beweglicher Textilfassade aus Glas- und Basaltfasern, Foto: Moon-Young Jeong, ILEK

Andreas Hild, Professor für Umbau und Entwerfen an der TU München sowie Mitglied im Beirat dieser Zeitschrift, sieht die Ursache für die Forschungsferne der Architektur zudem im klassischen Selbstverständnis von Architektinnen und Architekten: „Es liegt an einer Tradition, dass der Architekt sich wiederum in einer Tradition von – überspitzt gesagt – Michelangelo, oder sagen wir: von Le Corbusier versteht. Also einer Mischung aus einem bisschen Ingenieur und ganz viel Künstler.“ Aber ist es vielleicht auch die Architektur selbst, die man gemeinhin für nicht objektivierbar hält? Das suggerieren zumindest der Architekturpsychologe Michal Matlon sowie die Ärztin und Neurowissenschaftlerin Natalia Olszewska, die ein gemeinsames Manifest zur stärkeren Vernetzung von Architektur mit „wissenschaftlichen Fakten und humanistischen Werten“ verfasst haben. Hier ist es die Rezeption der Gebäude selbst, die laut den Verfassern von diesem künstlerischen Verständnis der Architektur geprägt ist: „Wir alle haben uns an die Redensart gewöhnt, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. (…) Man begann, Gebäude wie Kunstwerke in einer Galerie zu beurteilen, anstatt als Formen, die unseren Geist prägen.“

Bauingenieurwissenschaft als Türöffner zur Forschung?

Doch auch wenn Architektur insgesamt vergleichsweise forschungsarm erscheint, gibt es Bereiche der Architektur, die in der Wissenschaft recht solide aufgestellt sind. Neben der Architekturgeschichte, die eher als Teilgebiet der Kunstgeschichte betrachtet werden kann, gibt es vor allem jene Forschung, die von den Bauingenieurwissenschaften vorangetrieben wird – die sich also unter anderem mit Baumaterialien und Konstruktionen sowie neuen Fertigungsmethoden beschäftigt. Die Universität Stuttgart gehört zu den Hochschulen, an denen die Zusammenarbeit zwischen Architektur und Bauingenieurwesen traditionell sehr eng ist. Lucio Blandini, Leiter des Stuttgarter ILEK (Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren) und Nachfolger von Werner Sobek, hat selbst in beiden Disziplinen studiert und betont, wie sehr diese sich gegenseitig befruchten könnten: „Es reicht, wenn ich die Namen Frei Otto, Fritz Leonhardt und Jörg Schlaich nenne, in Verbindung mit dem Olympiadach in München. Das ist ein klassisches Beispiel, wie hier durch die Zusammenarbeit von Architekten und Ingenieuren einerseits Wissenschaft auf höchstem Niveau vorangetrieben wurde, und diese andererseits in eine atemberaubende Architektur umgewandelt wurde.“

Erdgeschoss des Demonstratorhochhauses D1244 mit beweglicher Textilfassade aus Glas- und Basaltfasern, Foto: Moon-Young Jeong, ILEK

Traditionell sei das Bauingenieurwesen deutlich besser mit Forschung vertraut, so Lucio Blandini: „Hier geht es mehr um Quantifizierbarkeit als in der Architektur, wo andere, eben nicht quantifizierbare Aspekte eine wesentliche Rolle spielen“. Aus der Zusammenarbeit der Disziplinen entstand in den letzten Jahren in Stuttgart unter anderem ein Sonderforschungsbereich – ein spezielles Förderformat der DFG, das bis zu zwölf Jahre laufen kann und aus rund 20 Teilprojekten besteht. Der Ansatz dabei ist sehr technikaffin: „Adaptive Hüllen und Strukturen“ werden anhand eines Versuchshochhauses, dem D1244, erprobt. In der Umsetzung heißt das, dass in der Tragstruktur des Versuchsbaus Sensoren und hydraulische Vorrichtungen untergebracht sind, die auf äußere Einflüsse wie Wind und Erdbeben reagieren; zudem werden in der Fassade Elemente integriert, die unter anderem den Licht- und Energieeintrag in das Gebäude, den Luftaustausch sowie den Wärmedurchgang aktiv beeinflussen. Dadurch kann deutlich leichter als üblich, also mit weniger Baustoffen, Energie und Emissionen gebaut werden, so jedenfalls die These des Sonderforschungsbereichs.

Sogar in die Königsklasse der DFG-Förderung konnte die Uni Stuttgart aufsteigen – seit 2019 gibt es hier einen interdisziplinären Exzellenzcluster, der im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder über mindestens sieben Jahre mit einer jährlichen Summe von rund sieben Millionen Euro gefördert wird. Es handelt sich dabei um den ersten Exzellenzcluster im Fachgebiet der Architektur überhaupt. Inhaltlich geht es um „Integratives computerbasiertes Planen und Bauen für die Architektur“, also um die Frage, welches Potenzial digitale Technologien für die Architektur haben können – vom Entwurf bis zur Baustelle. Eingebunden sind neben Architektur und Bauingenieurwesen auch Ingenieurgeodäsie, Produktions- und Systemtechnik, Informatik und Robotik sowie Geistes- und Sozialwissenschaften. In einem Imagefilm des Exzellenzclusters, in dem die Forschungsgruppenleiter wie in einem Actionfilm in Slowmotion durch einen futuristischen Laborflur schreiten, gibt es dazu Roboterarme zu sehen, die Bauteile aus Holz und Fasern fertigen, jede Menge Computersimulationen sowie Forschende, die gemeinsam an Touchscreens arbeiten. Man mag diesen etwas popkulturellen Vermittlungsansatz ein wenig untypisch finden – neugierig auf die Ergebnisse macht er aber allemal.

Doch auch Lucio Blandini glaubt, dass es neben diesen bauingenieurlastigen Ansätzen, die mit moderner Technologie arbeiten, auch weitere Strategien braucht, um dem Ressourcen- und Klimawandelproblem der Architektur zu begegnen: „Architektur ist Pluralität und Vielfalt, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein Bündel aus Ansätzen und Maßnahmen brauchen“, so Blandini.

Das Thema Vielfalt in der Forschung führt zu der Frage, nach welchen Kriterien die DFG Forschungsprojekte auswählt, die schließlich gefördert werden. Im Gespräch nennt Holger Eggemann, Programmdirektor in der DFG-Geschäftsstelle, „wissenschaftliche Qualität“ als das zentrale Kriterium. Schwerpunktmäßig würden dabei Vorhaben gefördert, die aus der Wissenschaft selbst kommen – die DFG gibt also ganz überwiegend keine Themen vor. Alle eingehenden Anträge werden zunächst anonym schriftlich begutachtet und danach von einem Fachkollegium bewertet. Wird ein Antrag einer Förderung würdig erachtet, spricht das Kollegium eine Empfehlung aus, die anschließend im Hauptausschuss der DFG bestätigt wird. Das Fachkollegium „Bauwesen und Architektur“ besteht dabei aus 14 Personen, von denen zwei für den Bereich Architektur zuständig sind – derzeit Yvonne Brandenburger, Professorin für Gebäudeentwurf und Bauplanung an der FH Erfurt, sowie Alexander von Kienlin, Professor am Lehrstuhl für Baugeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege an der TU München (TUM). Zwei weitere Mitglieder des Fachkollegiums vertreten das Fach „Städtebau- und Raumplanung“, während die übrigen zehn Mitglieder Bauingenieurinnen und -ingenieure sind.

Das Problem mit der Grundlagenforschung

Ein Beispiel für ein prominentes Forschungsprojekt, das von der Zukunft Bau gefördert wurde, ist „Einfach Bauen“ von der TU München. Nicht nur, dass hier mit dem Wunsch nach technischer Reduktion ein Thema aufgegriffen wurde, das Architekturschaffende wohl schon länger umtreibt, auch wurde hier Grundlagen- und angewandte Forschung kombiniert, Foto: Sebastian Schels

Grundlagen- oder „erkenntnisgeleitete Forschung“ ist ein weiteres entscheidendes Stichwort der DFG: Dabei geht es vor allem darum, neue grundlegende Erkenntnisse hervorzubringen – in Abgrenzung zur „angewandten Forschung“, die vom praktischen Nutzen und der Anwendung getrieben ist. Andreas Hild sieht hierin einen strukturellen Nachteil für das Fach Architektur: „In der Grundlagenforschung sind uns die Bauingenieure, die sich da viel besser spezialisiert haben, natürlich total überlegen. Im Wettkampf mit der Bauingenieurwissenschaft bekommt man eben keinen Antrag durch.“ Er hält es deshalb für denkbar, dass die beiden Fachbereiche getrennt beurteilt werden. Doch müssten folglich nicht auch die Architekten ihre Fähigkeiten verbessern, Grundlagenforschung zu betreiben? Dazu Christa Reicher: „Forschen muss man erst einmal erlernen, insbesondere klare Forschungsfragen zu formulieren, Methodiken zu entwickeln, Fallstudien systematisch auszuwerten… Wie kommt man auf der Grundlage einer Fallstudienuntersuchung zu belastbaren Ergebnissen? Das ist schon ein spezifisches Knowhow, das man sich langsam aufbauen muss, aber dann kann es äußerst spannend sein.“

Konkreten Bedarf für Grundlagenforschung sieht Andreas Hild unter anderem im Bereich des Gebäudebestands: „Meine Vorstellung wäre beispielsweise, dass man Wohntypologien untersucht, etwa alle Dreizimmerwohnungen und deren Möglichkeiten. Oder man schaut sich die gewaltige Ressource von über 16 Millionen Einfamilienhäuser an und wertet mit Big Data aus, wie viele räumliche Reserven es darin gibt.“ Dies könne sich langfristig zwar auch auf das reale Bauen im Bestand auswirken, müsse als Grundlagenforschung jedoch nicht sofort mit einem konkreten Anwendungsziel verbunden sein. Auch hier sollten natürlich andere Disziplinen hinzugezogen werden: „Wir sind nicht, etwas neudeutsch gesagt, transdisziplinär genug. Wir arbeiten noch nicht genügend mit Modellierern, mit Stochastikerinnen, mit Mathematikern und mit IT-Spezialistinnen zusammen. Das ist tatsächlich Neuland in der Architektur.“ Damit verschließe man sich vor allem jenen Phänomenen, die sich erst in einer großen Zahl abbildeten, meint Andreas Hild.

Eine weitere wichtige Akteurin in der deutschen Architekturforschung ist die Zukunft Bau Forschungsförderung. Das Programm des Bundesbauministeriums vergibt sowohl Projekte per Auftrag – und begleitet damit explizit das Regierungshandeln –, vergibt aber auch Fördergelder für Forschungsprojekte. Im Gegensatz zur DFG ist man hier auch ausdrücklich inhaltlich getrieben, erklärt Helga Kühnhenrich, Leiterin des Referats für Forschung im Bauwesen beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR): „Wir liefern einen finanziellen Zuschuss zu Projekten, für die es ein Bundesinteresse gibt“. Zugleich sind die jährlichen Förderaufrufe zu fachlichen Schwerpunkten bewusst offen formuliert, um die Ideen und Ansätze in der Wissenschaft abzufragen. „Die eingehenden Anträge sind damit für uns wie ein Seismograph, der anzeigt, was momentan im Forschungsbereich diskutiert wird und was zukünftig relevant werden könnte.“ Grundlagenforschung spielt auch hier eine wichtige Rolle, die vor allem Erkenntnisse und Problemstellungen aus der Praxis miteinbezieht. Außerdem werden anwendungsorientierte, industrielle Forschungsprojekte gefördert. Hierfür müssen die Forschenden meist Praxispartner für die Kofinanzierung oder Kooperation, etwa Hersteller, Bauunternehmen oder ein Architekturbüro, hinzugewinnen.

Auch Helga Kühnhenrich sieht es als wichtig an, einer Einseitigkeit entgegenzuwirken: „Wir waren von Beginn an thematisch relativ offen, aber das Programm hat tatsächlich in den Anfängen sehr die ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen und Themen, etwa zu Energie- oder Materialienfragen, angesprochen. Seit mehreren Jahren ist es uns ein Anliegen, das zu öffnen: explizit kooperative und interdisziplinäre Forschungsansätze zu fördern und dabei vermehrt mehr Architektinnen und Architekten anzusprechen. Gerade für das Gelingen der Bauwende ist es wichtig, mehrere Fachrichtungen und die Praxis in einem Forschungsprojekt zu vereinen. Und man merkt im Moment in der Tat, dass sich da etwas verändert.“ Trotz der immer größer werdenden thematischen Bandbreite bei Zukunft Bau fällt Kühnhenrichs Blick auf die Stellung architekturbezogenen Forschung relativ nüchtern aus: „Sie fristet in gewisser Weise ein Stiefmütterchendasein, oder ist nach wie vor sehr unterrepräsentiert im Verhältnis zu anderen Forschungsdisziplinen.“ Das bilde sich auch im Budget ab: „Wir sind ein vergleichsweise sehr kleines Forschungsprogramm mit einem Jahresbudget von rund 15 Millionen Euro. Im Bereich der Energieforschung des Wirtschaftsministeriums werden beispielsweise pro Projekt schon mehrere Millionen Euro vergeben.“ Doch auch hier bewege sich etwas: „Das Bewusstsein hierfür ist gestiegen. Und das Bauministerium treibt derzeit an, dass Bauforschung einen neuen Stellenwert bekommt und auch finanziell anders ausgestattet wird.“

Von der Forschung in die Praxis

Wie muss ein Wohnraum beschaffen sein, um im Winter möglichst wenig Heizenergie aufwenden zu müssen, dagegen im Sommer möglichst wenig Überhitzungsstunden zu generieren und dabei aber dennoch ausreichend belichtet zu sein? Innerhalb der Grundlagenforschung des Projekts „Einfach Bauen“ wurde das Verhalten von 2605 verschiedenen Räumen über den Verlauf eines Referenzjahres simuliert und miteinander verglichen. Variiert wurden unter anderem Raumhöhe, Raumgeometrie, Himmelsrichtung, Fenstergröße, Qualität der Verglasung und Material der Umfassungswände. Schema der Untersuchungen auf Raumebene, Abb.: Einfach Bauen, TU München

Ein Beispiel für ein prominentes Forschungsprojekt, das von der Zukunft Bau gefördert wurde, ist „Einfach Bauen“ von der TUM. Nicht nur, dass hier mit dem Wunsch nach technischer Reduktion ein Thema aufgegriffen wurde, das Architekturschaffende wohl schon länger umtreibt, es wurde hier auch Grundlagen- und angewandte Forschung kombiniert. In der ersten Stufe wurden gemeinsam mit den Projektpartnern des Lehrstuhls für Gebäudetechnologie und Klimagerechtes Bauen von Thomas Auer Simulationen durchgeführt. „Im Zentrum stand die Frage: Wie muss ein Wohnraum beschaffen sein, um im Winter möglichst wenig Heizenergie aufwenden zu müssen, dagegen im Sommer möglichst wenig Überhitzungsstunden zu generieren und dabei aber dennoch ausreichend belichtet zu sein?“, erläutert Mitinitiator Florian Nagler. Innerhalb der Untersuchung wurde daraufhin das Verhalten von 2605 verschiedenen Räumen über den Verlauf eines Referenzjahres simuliert und miteinander verglichen. Variiert wurden unter anderem Raumhöhe, Raumgeometrie, Himmelsrichtung, Fenstergröße, Qualität der Verglasung und Material der Umfassungswände.

In einem zweiten Schritt wurden die Ergebnisse in drei Gebäuden unterschiedlicher Bauweise (Holz, Beton, Ziegel) umgesetzt. Florian Nagler hält die experimentellen Bauten für enorm wichtig: „Wir haben von Anfang an – bereits im ersten Forschungsantrag – den Wunsch formuliert, nicht nur einen schriftlichen Forschungsbericht einzureichen, sondern nach Möglichkeit auch Demonstratoren zu bauen. Gerade beim Bauen erscheint mir angewandte Forschung besonders sinnvoll zu sein. Ein Haus und seine Nutzung durch Menschen sind – bei aller Einfachheit – immer noch etwas recht Komplexes, und die Realität hält da immer wieder erstaunliche Ereignisse bereit, die wir in der Theorie kaum vorhersehen können.“

Aber auch für die Außenwirkung seien diese Versuchsbauten wichtig: „Sie erhöhen natürlich auch die Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen beträchtlich“, so Nagler. Das Besondere an „Einfach Bauen“ ist nämlich auch die Art und Weise, wie die Ergebnisse in die Öffentlichkeit getragen werden. Sowohl die Gebäude selbst als auch die Publikation, in denen die Forschungsergebnisse anschaulich aufbereitet sind, wurden vielfach in den Medien aufgegriffen und sind mittlerweile wohl vielen Architektinnen und Architekten bekannt. Dies verweist auf ein weiteres Problem der baubezogenen Forschung: Sie wird oftmals außerhalb des akademischen Kontexts kaum wahrgenommen, geschweige denn in die architektonische Praxis hineingetragen.

Mehr Evidenz? Mehr Empathie? Mehr Schönheit?

Ein Feld, in dem die Verbindung von Forschung und Architekturpraxis bereits relativ akzeptiert ist, sind Gebäude für die Gesundheit, wie Kliniken und psychiatrische Einrichtungen. „Heilende“ oder „heilsame Architektur“ ist mittlerweile ein feststehender Begriff, renommierte Büros haben Entwürfe für Intensivstationen und Krankenhäuser vorgelegt und den Einfluss von Forschungsergebnissen auf den Entwurf darin hervorgehoben. Es waren in den vergangenen Jahrzehnten jedoch eher die Neurowissenschaften und die Umweltpsychologie, die diese Suche nach wissenschaftlich messbaren Kriterien für Räume, die das Wohlbefinden und die Genesungsdauer beeinflussen, vorangetrieben haben.

Ein Feld, in dem die Verbindung von Forschung und Architekturpraxis bereits relativ akzeptiert ist, sind Gebäude für die Gesundheit, wie Kliniken und psychiatrische Einrichtungen. Hier etwa Maggie’s Yorkshire in Leeds (UK) von Heatherwick Studio – ein Zentrum für Menschen, die von Krebs betroffen sind, mit Bibliothek, Beratungsräumen und informellen Sitzbereichen. Foto: Hufton + Crow

Michal Matlon und Natalia Olszewska sind zwei junge Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, eine Brücke zwischen Wissenschaft und Architektur zu schlagen. So haben sie den englischsprachigen Newsletter „Venetian Letter“ (etwa: venezianischer Brief) ins Leben gerufen, über den man sich monatlich über Neuigkeiten aus der Forschung zu Design und Architektur informieren kann. „Uns geht es darum, bereits vorhandene Forschungsergebnisse zu übersetzen, zu popularisieren und sie damit Architekten und Stadtplanern näherzubringen, die diese Forschung und dieses Wissen bei ihrer Arbeit nutzen können, um Umgebungen zu schaffen, die sich positiv auf Menschen auswirken. Denn die Forschung aus der Psychologie, den Neurowissenschaften, der Kognitionswissenschaft, zeigt in immer mehr Studien, dass der Raum einen sehr bedeutenden Einfluss auf unsere physische und geistige Gesundheit, auf unser Verhalten haben kann – darauf, ob wir gute Gemeinschaften bilden, ob wir anderen vertrauen und welche Art von sozialen Beziehungen im Raum bestehen. Wir wissen also schon eine ganze Menge, aber es gibt auch noch eine Menge zu erforschen“, meint Michal Matlon, der nach seinem Studium der Angewandten Psychologie zunächst in einem auf Bürogebäude spezialisierten Immobilienunternehmen arbeitete. Dort wertete er in einem Projektteam bereits vorhandene Studien aus, um evidenzbasierte Grundlagen für bessere Arbeitsumgebungen zu schaffen.

„Der heutige Stand der Dinge ist, dass wir oft unbewusst gestalten. Wir entwerfen nicht bewusst für die Auswirkungen, die der Raum auf den Menschen haben kann“, meint Matlon. „Empathie und Evidenz“, so nennen Matlon und Olszewska den Ansatz, der für sie im Zentrum von Forschung und Architekturschaffen stehen sollte: Der Mensch und seine Erfahrung als Maß aller Dinge. „Es gibt die Vorstellung, dass es in der Wissenschaft nur um Zahlen und solche Dinge geht. Aber in diesem Fall geht es darum, die Empathie zu unterstützen. Es braucht ein Verständnis, das uns spezifischere Richtlinien dafür gibt, wie man empathisch auf menschliche Bedürfnisse reagiert.“

Wie schon der Venedig-Bezug im Newsletter nahelegt, spielt auch in anderen Aussagen der beiden historische Architektur eine Rolle: „Heute bestätigt die wissenschaftliche Forschung die Relevanz klassischer Schönheitsprinzipien, die Jahrtausende lang zuverlässig angewendet wurden, bevor wir sie im Namen der Moderne abgeschafft haben.“ Die normative Gleichung „alt gleich gut“ und „Moderne gleich schlecht“ möchte Matlon im Gespräch jedoch wieder relativiert wissen: „Das heißt aber keineswegs, dass wir in historistischen Stilen bauen müssen. Es bedeutet nur, dass wir verstehen müssen, was an der Architektur der Vergangenheit gut war. Und dass wir uns die Forschung ansehen müssen, um herauszufinden, welchen Elementen wir vielleicht mehr Aufmerksamkeit schenken sollten – wie etwa den Details und der Art und Weise, wie Fassaden organisiert sind.“

„Heilende“ oder „heilsame Architektur“ ist mittlerweile ein feststehender Begriff, renommierte Büros haben Entwürfe für Intensivstationen und Krankenhäuser vorgelegt und den Einfluss von Forschungsergebnissen auf den Entwurf darin hervorgehoben. Heatherwick Studio, Maggie’s Yorkshire in Leeds (UK), Foto: Hufton + Crow

Doch noch einmal zurück zum Begriff der „Schönheit“, vor dem Matlon und Olszewska offensichtlich nicht zurückschrecken: „Auch wenn bei der baulichen Umwelt Kultur und Erziehung eine Rolle spielen, lässt sich dennoch eine große Schnittmenge ausmachen bei dem, was Menschen schön finden. Daher ist es sinnvoll, zu verstehen, welches die universelleren Eigenschaften der Schönheit sind. Und die Wissenschaft beginnt zu zeigen, dass es solche universellen Eigenschaften wirklich geben könnte.“ Wäre es also möglich, dass die Forschung ganz konkrete Anweisungen gibt, wie Architektinnen und Architekten gestalten sollten? Matlon ist optimistisch: „Man könnte Gestaltungselemente, -merkmale und -prinzipien nutzen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass viele Menschen das Gebäude schön finden. Es wird aber sicherlich immer noch viel Spielraum geben, um neue Dinge zu schaffen und zu experimentieren.“ Ob Architektinnen und Architekten sich auf diesen Verlust ihrer Gestaltungshoheit einlassen, steht sicherlich auf einem anderen Blatt. Vielleicht ist dies jedoch auch als eine Frage der Generation zu sehen – oder wie Andreas Hild es ausdrückt: „Ich glaube, dass man dorthin kommen muss. Aber ich komme da nicht mehr hin – das müssen die jungen Leute machen.“

Elina Potratz studierte Kunst- und Bildgeschichte an der Universität Leipzig, der FU Berlin sowie der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2016 ist sie tätig in der Redaktion dieser Zeitschrift, seit 2021 als Chefredakteurin.