Mapping als politische Praxis

Der Praxisbegriff von Jörg Stollmann entspringt der Lehre und Forschung und richtet den Blick auf den Alltag: Wie können Strukturen, Orte und Netzwerke, in denen Architekten aktiv sind, als gesellschaftlich und folglich politisch konstituiert verstanden werden, um in ihnen gestaltend und aktiv tätig zu werden, sie zu produzieren oder zu reproduzieren? Stollmanns Anliegen liegt darin, dass selbst jene, die den Gestaltungsberuf neutral einschätzen und vorrangig von ästhetischem und räumlichem Gestaltungswissen geprägt sind, erkennen, dass Neutralität nicht existiert. Jeder Raum, jede Gestaltung kann genutzt oder missbraucht werden, einschließen oder ausschließen, die Nutzenden emanzipieren oder nicht. Es werden einige Beispiele präsentiert, die im Laufe der Jahre als Mappings im Team am Fachgebiet Städtebau und Urbanisierung entstanden sind.

Was ich hier präsentiere, bildet natürlich nicht die gesamte Bandbreite unserer Fachgebietsaktivitäten ab. Selbstverständlich widmen wir uns auch Entwurfs- und städtebaulichen Projekten, wobei wir mit zahlreichen Kooperationspartnern zusammenarbeiten, angefangen von Initiativen und Bestandshaltern bis hin zu Bezirken und dem Senat. Zudem betreiben wir Forschung, einschließlich Grundlagenforschung. Unsere Auseinandersetzung mit Mappings oder Kartierungen als Werkzeug oder Methode ist langjährig, und wir integrieren dies auch in die Grundlagenforschung. Dazu haben wir Methodenpublikationen veröffentlicht.(1) Im Folgenden sollen nun einige Beispiele für Kartierungsprojekte vorgestellt werden, die wir gemeinsam mit Studierenden erarbeitet haben, um ein besseres Verständnis für die Stadt zu entwickeln – dabei geht es um Sichtbarmachung von Räumen und Handlungen, die meist marginalisiert oder verborgen sind, die Mappings gleichen oftmals Spurensuchen. Hinter diesen Projekten stehen viele engagierte Personen, wobei die treibenden Kräfte Anna Heilgemeir, Julia Köpper, Séverin Marguin, Jamie Scott Baxter, Emily Kelling und Dagmar Pelger sind. Letztere hat auch auch eine hervorragende Dissertation zu Spatial Commons veröffentlicht, die aus der Perspektive der politischen Ökonomie der Commons neue Werkzeuge entwickelt, um als Architektinnen und Planer Gemeingüter räumlich zu erfassen und zu gestalten.(2)

Wir orientieren uns an der kritischen Kartografie, denn jede Karte hat eine politische Dimension. Schon beim Erstellen einer Karte nehme ich eine Position der Macht ein, oder, wenn ich sie anders zeichnen oder konzipieren möchte, vielleicht sogar eine Position des Empowerments. Denn bereits die Auswahl des Ortes, des Themas und des zu kartierenden Objekts ist ein Selektionsprozess, ebenso wie die festgelegten Parameter und Einheiten, das Organisationssystem der Karte. Gut bekannt zum Beispiel sind die verschiedenen Projektionsmodelle, um den Globus auf die Karte zu übertragen. In einem uns bekannten Modell erscheint Afrika beispielsweise als kleiner Kontinent. Die realistischere Projektion, die uns weniger vertraut ist, zeigt die enorme Größe Afrikas. Ein weiterer Aspekt ist die Frage der Position des eigenen Körpers, aufgeworfen durch feministische Theorie und Praxis: Wo stehe ich selbst, wenn ich kartiere? Wer wird Teil dieses Kartierungsprozesses? Wer ist sichtbar und wer bleibt unsichtbar? Dabei geht es nicht nur darum, das Offensichtliche zu sehen – vielmehr geht es um das Sichtbarmachen und die Hervorhebung dessen, was möglicherweise nur noch als Spur im Sinne eines Tracings vorhanden ist.

Was versuchen wir, sichtbar zu machen?

Architektinnen und Architekten sehen oft nur den gebauten oder zu bauenden Raum. Ebenso wichtig für die Praxis ist der relationale, durch Handlung hergestellte Raum, der im Alltag konstituiert wird. Bei diesen Raumproduktionen des Alltags versuchen wir, diejenigen aufzuspüren, die einen gewissen Widerstand leisten gegen extraktivistische Verwertungsprozesse, die fast jeden urbanen Raum heutzutage betreffen – Aufwertungs- oder Regenerationsprozesse, die zum Beispiel gerade in Berlin Segregation und Gentrifizierung fördern. Wir schauen nach den Prozessen, den Handlungsräumen, in denen sich entweder Widerstand entwickelt oder eine alternative Ökonomie, und die für Aneignungen offen sind. Auch gerade weil wir als Architektinnen und Architekten grundsätzlich ökonomisch denken müssen: Bei unseren Kartierungsprojekten versuchen wir, ein wenig innezuhalten und zu überlegen, wie man die architektonische Praxis in, neben oder außerhalb des Marktes konstituieren kann. Deshalb auch unsere Suche nach den Urban Commons, nach den räumlichen Gemeingütern, die vielleicht dem Entwertungs- oder Verwertungsinteresse für eine gewisse Zeit oder dauerhaft entzogen sind und andere Formen von Leben, Zusammenleben, Care-Arbeit, Reproduktion von Räumen und Support Structures möglich machen. Ungefähr 50 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unserem Fachgebiet kommen aus der aktivistischen Praxis, aber wir richten uns eben auch an Architektinnen, Architekten und Studierende, die gar nicht vorhaben, Aktivisten zu werden, die aber trotzdem verstehen sollen, wie aneignungsoffene Räume entstehen können.

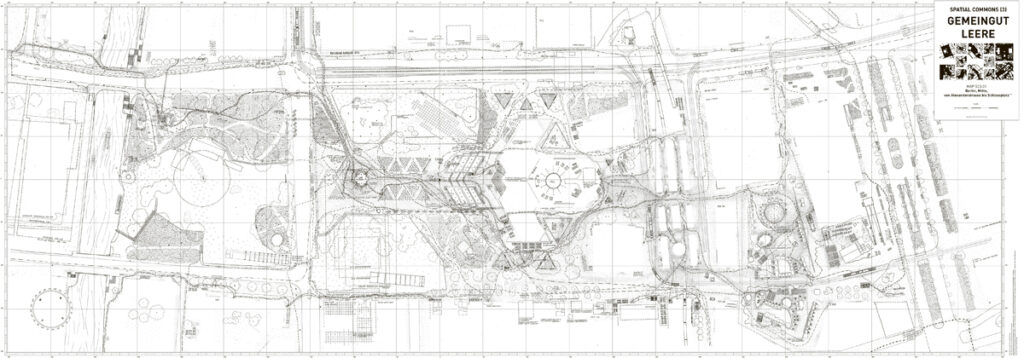

Gemeingut Leere. Die Mitte ist nicht leer!, Marx-Engels-Forum und Alexanderplatz, Detailausschnitt, Abb.: Anna Heilgemeir, Dagmar Pelger; mit Alice Geletey, Kathrin Krell, Lukas Pappert, Mathias Pudelko, Jens Schulze,Tilmann Teske, Anna Kristin Vinkeloe, Martha Wegewitz; Open Access download: http://www.die-mitte-ist-nicht-leer.org/

„Gemeingut Leere. Die ‚Mitte‘ ist nicht leer!“ begann als ein vergleichsweise kleines Seminar, entwickelte sich jedoch zu einer aufwendigen Unternehmung: 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche waren die Studierenden am Marx-Engels-Forum, vor dem Roten Rathaus und auf dem Alexanderplatz präsent. Etwa 15 Studierende waren beteiligt, und die Veranstaltung fand genau zu der Zeit statt, als vom Senat das Dialogverfahren „Alte Mitte – neue Liebe?“ organisiert wurde. Ziel war eine öffentliche Diskussion und Meinungsfindung über die Zukunft dieses Ortes, unter Berücksichtigung zahlreicher Planungen, Projektionen, Utopien und eines realen Interesses, diesen Ort historisch zu „rekonstruieren“. Es gab umfangreiche Diskussionen über Restitutionsansprüche, insbesondere von ehemals vertriebenen jüdischen Familien. Die zentrale Frage lautete: Was soll und kann dort überhaupt rekonstruiert werden, und was repräsentierte dieses Zentrum in seiner Historie? Gerade die Befürworter der wie auch immer gearteten Wiederherstellung eines Zustands vor dem Zweiten Weltkrieg und Stimmen der Tagespresse beschrieben den öffentlichen Raum zwischen Humboldtforum und Alexanderplatz als Unort und vermeintliche „Leere“.

In diesem Rahmen haben wir gemeinsam mit den Studierenden beschlossen, dass wir überhaupt erst einmal zeigen wollen, dass schon etwas da ist. Wir haben versucht, dort Hinweise, Spuren und Praktiken zu finden, die uns Aufschluss geben, ob dieser Ort einen Wert für die Menschen hat, die dort leben, ihn benutzen. Die Studierenden haben nicht nur mit den Passanten und Touristen gesprochen, sondern sich auch die Lebenspraxis der Wohnungslosen angeschaut, die diesen Ort als Infrastruktur begreifen. Sie haben Gespräche mit Anwohnerinnen und Anwohnern geführt, die diesen Ort schon lange benutzen. Auch Demonstrationen und Protestveranstaltungen und deren Raumproduktionen wurden kartiert, um zu zeigen, dass dieser Ort keine Brache ist, sondern ein Ort der urbanen und politischen Praktiken. Dass das Mapping und seine Legende selber politische Praxis waren, wurde deutlich, als wir eingeladen wurden, es auf einer der Dialogveranstaltungen auszustellen und ein Streit vonseiten der Rekonstruktionsverfechter darüber entbrannte, wie sichtbar das Mapping auf der Veranstaltung selbst sein durfte.

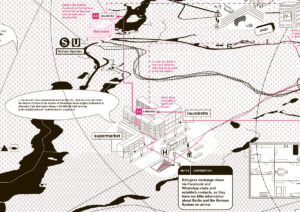

Wohnhaft im Verborgenen, Detailausschnitt, Abb.: Finya Eichhorst, Anne Gunia, Dariya Kryshen, Farina Runge, Alina Schütze, Lisa Wagner, Jonas Wulf

Ein anderes Kartierungsprojekt mit Studierenden war die Arbeit zu Spatial Commons: Urbane Freiräume als Ressource.(3) Wir schauten nach relativ unscheinbaren Orten in der Stadt und versuchten dort, Spuren von Commoning zu finden. Im akademischen Diskurs waren die Commons gerade hochaktuell, überall erschienen Publikationen und Wiederauflagen, es wurde über Urban Commoning diskutiert, aber sobald es um konkrete Orte gehen sollte, blieb es zumeist bei Urban Gardening und den Prinzessinnengärten als Modellprojekt. Wir fanden damit aber die Relevanz für urbane Gemeingüter noch nicht nachgewiesen. Einer von fünf Orten, die die Studierenden untersuchten, war der Urbanhafen: Es gibt eine sehr aufwendig gezeichnete Kartierung, in der nur wenige rote Punkte auftauchen: Spiel-, Sport- und Pflanzflächen, die von Gruppen von Menschen in Eigenleistung geschaffen oder gepflegt werden, oder es zum Beispiel Aneignungsprozesse gibt, also regelmäßige Aufenthaltsorte von Gruppen innerhalb des Kreuzberger Prinzenbades. Um Urban Commoning zu beschreiben, kann man zusammenfassend sagen: Es braucht eine Gruppe von Menschen, die sich um etwas kümmern, ohne es zu verbrauchen. Es braucht einen Gegenstand, einen Ort, um den sich gekümmert wird. Und es braucht eine Art Gut, was dadurch hergestellt und immer wieder reproduziert wird – und letztlich eine Art Regelwerk, eine Art Vereinbarung, wie mit dieser Ressource umgegangen wird. Das wiederum kann auf einem öffentlichen Platz ebenso wie auf einer privaten Fläche geschehen. Nach solchen Praktiken haben wir gesucht. Dagmar Pelger recherchierte mit den Studierenden parallel auch die historischen Orte der Commons, die wir alle kennen: zum Beispiel die Alb als geteilten Ort, an dem die Kühe des Dorfes im Sommer weiden, oder der Dorfanger. Aus diesen historischen Beispielen und ihren Regeln wurden Muster abgeleitet, um diese im urbanen Raum wieder zu entdecken. Wir haben versucht, in der Publikation unsere Erkenntnisse zusammenzufassen.

Ein weiteres Projekt, maßgeblich konzipiert von Emily Kelling und Dagmar Pelger und unterstützt von Martina Löw und mir, beschäftigte sich mit dem der Verwaltung und dem Alltag von Wohnungslosen.(4) Im Zentrum stand die Frage: Was passiert eigentlich mit Geflüchteten in Berlin? Hierbei wurde die Entstehung der privatwirtschaftlichen Hostel-Wirtschaft im Verborgenen und deren Auswirkungen auf den Alltag und das Leben dieser Menschen behandelt. Studierende der Soziologie und Architektur arbeiteten zusammen und untersuchten mittels Interviews, teilhabender Beobachtungen und Mental Maps den Alltag dieses verstreuten Wohnens sowie des gezwungenen Commonings. In die Karte und die begleitenden Geschichten kann man eintauchen, um zu verstehen, dass ein Schlafplatz in einem Hostel oft nicht mehr als eben dies ist, ohne den Status eines Ortes, an dem Wohnen stattfindet. Man erfährt, wie das Wohnen bei Verwandten und Bekannten stattfindet, wie zum Beispiel das Duschen und Essen, und welche Rolle die Sonnenallee in Berlin-Neukölln im Alltag dieser Menschen spielt. Diese Studie war für uns besonders aufschlussreich und führte zu weiteren Projekten, in denen wir untersuchen, wie Wohnen gerade unter prekären Bedingungen konstituiert wird.

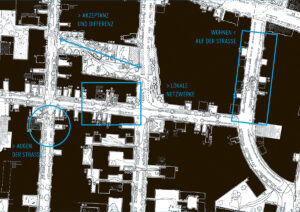

Atlas der Nachbarschaft, Detailausschnitt mit Anmerkungen, Abb.: Anna Heilgemeir und Dagmar Pelger mit Franziska Bittner, Nathalie Denstorff, Yannik Olmo Hake, Florian Hauss, Katharina Krempel, Nija-Maria Linke, Ana Martin Yuste und Mateusz Rej sowie Friedrich Lammert, Philip Schläger und Nada Bretfeld.

Ein weiteres Projekt, zu Beginn noch in Kooperation mit Katrin Lompschers Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, war in der Diskussion über die zunehmende Gentrifizierung und den Mietendeckel entstanden: Kann es nicht auch für bestimmte Quartiere eine Form des Mietendeckels für Erdgeschosse und deren Gewerberäume geben? Gewisse Prozesse der Aufwertung spiegeln sich ja auch in den Alltagsstrukturen wider, die über das Gewerbe hergestellt werden. Zu dieser Zeit gab es gerade die großen Proteste um Bizim Bakal, einen familiengeführten Lebensmittelladen im Wrangelkiez: Es ging um den Widerstand gegen dessen Kündigung und generell gegen die Transformation des Gewerbes im Kiez. Wir haben das zum Anlass genommen, zu untersuchen, welches räumliche und soziale Gemeingut das Gewerbe eines Kiezes bilden kann, gerade im Hinblick auf eine sehr diverse Bevölkerung. Wir haben die Erdgeschosszonennutzung kartiert und nach Interviews und Beobachtungen einzelne Orte als besonders bedeutend für Zugänglichkeit und Integration identifiziert, zum Beispiel ein Café, das über den Konsum hinaus als Aufenthalts- und Treffort genutzt werden kann, oder einen Fahrradladen, der sich besonders um den Straßenraum vor dem eigentlichen Geschäft kümmert. Beide Orte sind über den direkten Konsum hinaus Anlaufstellen. Sie tragen dazu bei, dass im öffentlichen Raum eine Form der Gemeinsamkeit hergestellt wird. Die entsprechende Kartierung des gesamten Wrangelkiezes haben wir „Atlas der Nachbarschaft“(5) genannt. Wir nutzen dieses Tool weiterhin: zum Beispiel im Bachelor bei allen Quartiersbeobachtungen, mit denen wir Entwurfsprojekte beginnen. Eigentlich ist der Atlas eine Ableitung aus dem Nolli-Plan aus dem 18. Jahrhundert, in dem die Zugänglichkeit von Freiräumen und Gebäuden räumlich dargestellt wird. Uns ist es jedoch wichtig, nicht nur eine „allgemeine“ Öffentlichkeit, sondern auch Räume für Special Interest Groups oder Saferspaces in den Blick zu nehmen.

Auf den ersten Blick ist dieser Berliner Hinterhof durchaus verbesserungswürdig, auf den zweiten Blick ist dieser Ort jedoch Teil einer Art Commoning-Vereinbarung zwischen Anwohnenden und Wohnungslosen, Foto: Dagmar Pelger

Wenn man als Architekt oder Architektin durch den Berliner Wrangelkiez spaziert und in einen dieser Hinterhöfe gelangt, die seit den achtziger Jahren als öffentlicher Park genutzt werden, und die von den Wohnhäusern aus begehbar sind, erblickt man einen eigenartigen Raum: einen Spielplatz für die Kinder der Anwohner und Bänke, die mit Graffiti verschmiert sind, daneben einen Mülleimer. Zunächst denkt man vielleicht: Das könnte man schöner gestalten. Doch nach einem längeren Aufenthalt wird klar, dass diese Bank eigentlich ein Wohnort für Wohnungslose ist, der bereits über viele Jahre genau für diesen Zweck genutzt wird. Es gibt mehrere solcher Bänke, und es besteht eine Art Deal, eine Art Commoning-Vereinbarung zwischen den Anwohnenden der umstehenden Mietshäuser und den wohnungslosen Personen: Wenn am Morgen die Flaschen, Spritzen und alles Mögliche andere, was in der Nacht dort genutzt wird, in dem Mülleimer landet, wird sich niemand darüber beschweren, dass im Sommer dort gewohnt wird. In dem Moment, wenn die Kinder kommen, muss an diesem Ort wieder alles perfekt sein. Dieser Deal funktioniert während der Sommermonate schon über Jahre hinweg. Und als Architekt oder Architektin überlegt man dann vielleicht auch, dass es nicht nur um die Gestaltung der Platzanlage geht, sondern auch um die Abmachung, die Verhandlungsmöglichkeiten mit verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern. Man denkt darüber nach, wie man dies stärken und unterstützen kann, und kommt zu dem Schluss, dass man Räume entwerfen sollte, die das ermöglichen. Oder zumindest sollte man in seinen Planungen und Entwürfen darauf achten, nichts zu tun, um so etwas zu verhindern. Dann ist bereits eine ganze Menge erreicht.

Jörg Stollmann ist Professor an der Technischen Universität Berlin und leitet das Fachgebiet für Städtebau und Urbanisierung CUD. Die Arbeitsschwerpunkte des Fachgebiets liegen auf kooperativen und kollaborativen Entwurfswerkzeugen, auf der Mediatisierung und Digitalisierung von Planung und städtischem Alltag sowie auf Stadt und Stadtnatur als Gemeingut. Er lehrte an der ETH Zürich und der UdK Berlin. Stollmann ist Teil des Sonderforschungsbereichs „Re-Figuration von Räumen“ (DFG).

Fußnoten

1 Anna Juliane Heinrich, Séverine Marguin, Angela Million, Jörg Stollmann (Hrsg.): Handbuch qualitative und visuelle Methoden der Raumforschung. Stuttgart 2021, UTB-Verlagsgemeinschaft; Undine Giseke, Martina Löw, Angela Million, Philipp Misselwitz, Jörg Stollmann (Hrsg.): Urban Design Methods. Berlin 2021, Jovis Verlag.

2 Dagmar Pelger: Spatial Commons. Berlin 2022, adocs.

3 Dagmar Pelger, Anita Kaspar und Jörg Stollmann (Hrsg.): Spatial Commons. Städtische Freiräume als Ressource, Berlin 2016, Universitätsverlag der TU Berlin.

4 Dagmar Pelger, Emily Kelling, Martina Löw, Jörg Stollmann (Hrsg.) (2020): Wohnhaft im Verborgenen, Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin.

5 Dagmar Pelger, Anna Heilgemeir, Nada Bredfeld, Jörg Stollmann (Hrsg.) (2020): Spatial Commons. Die Nachbarschaft und ihre Gewerberäume als sozial-räumliches Gemeingut. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin.