Stadtethnologie

Prof. Dr. Kathrin Wildner ist Stadtethnologin, sie betreibt ethnographische Feldforschungen in New York City, Mexiko-Stadt, Istanbul, Bogotá und anderen städtischen Ballungsräumen. Sie forscht mit (künstlerischen) Methoden von Sound, Mapping und Walking zu Fragen des öffentlichen Raums und zu Urban Citizenship. Von 2005 bis 2007 leitete sie das Forschungsprojekt „Theorien des öffentlichen Raums“ an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung HFG Karlsruhe. Sie war Gastprofessorin im Masterstudiengang „Raumstrategien“ an der Kunsthochschule Weißensee, Berlin (2013 – 2015) und Professorin für Kulturtheorie und kulturelle Praxis an der HCU Hamburg (2012 – 2021). Sie ist Gründungsmitglied von metroZones – Zentrum für städtische Angelegenheiten in Berlin, Mitkuratorin der aktuellen Veranstaltungsreihe „Gemeine Stadt“ und an einer Vielzahl von transdisziplinären Projekten beteiligt. Mit Kathrin Wildner sprachen Laura Holzberg, kuratorische Leiterin des Deutschen Architektur Zentrums DAZ in Berlin und Die Architekt-Chefredakteurin Elina Potratz.

Frau Wildner, Sie sind Stadtethnologin. Der Disziplin der Ethnologie haftet immer noch etwas Verstaubtes an – unter anderem, weil sie mit einem eher eurozentristischen, kolonialistisch-christlichen Blick verbunden wird. Was zeichnet ein modernes Verständnis von Ethnologie in Abgrenzung dazu aus?

Tatsächlich waren Ethnologen mit ihren Forschungen an unterschiedlichen Phasen der Kolonialisierung beteiligt. Und auch im Nationalsozialismus spielte die Ethnologie eine maßgebliche Rolle, unter anderem durch die Rassifizierung von Menschen. Als ich Mitte der 1980er-Jahre begann zu studieren, gab es nach und nach einen Bruch mit dieser Tradition. Es bildete sich eine neue Generation heraus, die das Fach kritisch hinterfragte. Im Zuge dessen benannten sich die damaligen „Völkerkundeinstitute“ etwa in „Institute für Ethnologie“ um. Es gab eine neue Richtung der „postmodernen Ethnologie“. In der damals wichtigen Writing-Culture-Debatte ging es zum Beispiel um Fragen der Repräsentation: Wer forscht? Wer spricht für wen? Wichtig war es, Ethnologie und Anthropologie als Kulturkritik zu verstehen: Den Blick auf die Welt auch als einen kritischen Blick auf die eigene Kultur zu erfassen.

Können Sie ausführen, worum es bei dieser Kritik ging?

Es ging darum, das Eigene zu hinterfragen. Nicht das Fremde als „anders“ zu definieren, sondern durch den Blick auf das „Andere“ die eigene Gesellschaft zu betrachten. Es ging weiterhin um Fragen, was eine Kultur ausmacht, um Gruppen und kollektive Vereinbarungen, Bedeutungssysteme, soziale Gefüge, Alltagspraktiken. Jedoch wurde die Rolle der Forschenden dabei reflektiert, das eigene – vermeintliche – Wissen oder „Gepäck“, mit dem man die Dinge betrachtet.

Bis dahin hatte die Ethnologie nie die eigene Gesellschaft untersucht, sondern vor allem schriftlose, außereuropäische Völker…

Genau, das waren per Definition die „Anderen“.

Doch es scheint ebenfalls nicht ganz einfach, das „Eigene“ zu definieren. Denn was gehört dazu und was nicht?

Es gab unterschiedliche Richtungen, dieses „Eigene“ zum Gegenstand der Untersuchung zu machen, wie etwa die Ethno-Psychoanalyse. Dabei ging es um Zusammenhänge von inneren und äußeren Verhältnissen, um Traumabewältigung und unbewusste Prozesse in einer Gesellschaft. Dann gab es auch die Action Anthropology, bei der man sich zur Anwältin einer Gruppe macht, indem man etwa Wissen versammelt, um beispielsweise konkret für Landrechte von bestimmten Bevölkerungsgruppen zu kämpfen. Und es gab den Begriff der Anthropology at Home, das heißt, mit den Methoden der Ethnologie auf das eigene Zuhause zu blicken. Mit der Repräsentationskritik und der Kritik an der klassischen verstaubten Ethnologie war auch die Frage nach neuen Methoden verbunden. Es ging nun noch mehr darum, vor Ort zu sein, teilzunehmen, zu verstehen. Und es ging vor allem auch darum, sich als interpretierendes Subjekt erkennbar zu geben, das die vermeintlich neutrale Position der Wissenschaft verlässt. Dabei wendete man sich auch dem Poetischen und Künstlerischen zu.

Wie kann man das Eigene untersuchen, wenn man Teil davon ist? Man ist ja gewissermaßen betriebsblind, das erscheint zunächst wie ein Widerspruch.

Richtig, das ist zunächst ein Widerspruch. Eine der Hauptmethoden der Ethnographie ist die „teilnehmende Beobachtung“, Participant Observation, auch darin steckt dieser Widerspruch: Man kann ja nicht zugleich teilnehmen und beobachten. Sich mit diesem Paradox auseinanderzusetzen, es zuzulassen und immer wieder zu hinterfragen – das ist für mich ein sehr wichtiger Bestandteil der Ethnologie. Dabei stellen sich ja auch methodische Fragen, wie sich dieses Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz, die eigene Involviertheit wissenschaftlich reflektieren lässt.

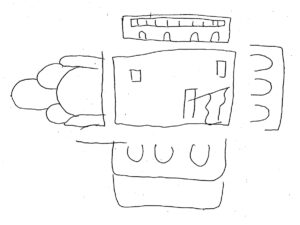

Mental Map des Zócalo, Mexiko-Stadt 1997 (aus der Forschung: K. Wildner: Zócalo – Die Mitte der Stadt Mexiko. Ethnographie eines Platzes. 2003)

Die klassische Ethnologie hat sich ja eher mit bäuerlichen, ländlichen und sogenannten „primitiven“ Kulturen beschäftigt. Wie kam es nun zur Verschiebung hin zur Stadt?

Mich interessierte, die Ansätze, die reflektierende und forschende Perspektive der Ethnologie, auf gegenwärtige urbane Kontexte zu übertragen. In den USA gab es bereits seit längerem die Urban Anthropology, im deutschsprachigen Raum war das Ende der 1980er Jahre noch nicht so weit verbreitet. Meine erste Feldforschung habe ich in New York in einem besetzten Kulturzentrum in der Lower East Side gemacht. Ich fragte mich, was „Kultur“ oder auch „Subkultur“ in diesem Kontext bedeutet und wie sie sich ethnologisch untersuchen lässt. Hier war offensichtlich, dass eine klassische ethnographische Bestandsaufnahme, die isolierte Betrachtung einer vermeintlich begrenzten Einheit wie der eines Dorfes, Quatsch ist. Als gäbe es keinen Kontext, keine Wanderungsbewegungen und Begegnungen. Mich interessierte gerade die Frage der Begegnung und der Identität. Das besetzte Kulturzentrum befand sich mitten in einer sich stark verändernden puerto-ricanischen Nachbarschaft. Ich wollte untersuchen, wie die US-amerikanische, weiße Subkultur mit der Latino-Kultur zusammenkommt, welche Rolle der Ort des Kulturzentrums dabei einnimmt und darüber hinaus, welche Rolle Kunst und Kultur in dieser konkreten Stadtentwicklung und bei Gentrifizierungsprozessen spielte. Neben vielen Interviews mit verschiedenen involvierten Personen, war eine meiner wichtigsten Methode die teilnehmende Beobachtung.

Hat sich neben Ihrem persönlichen Interesse auch insgesamt der Blick der Ethnologie hin zur Stadt verschoben?

Die Stadt bleibt eher ein Unterthema. Die meisten Ethnologie-Institute beschäftigen sich weiterhin mit außereuropäischen Kulturen, etwa mit lokalen Wirtschaftsformen und dem Umgang mit Ressourcen. Es wird auch immer wieder diskutiert, ob es überhaupt Sinn ergibt, von „Stadtethnologie“ zu sprechen, und damit wie einen Gegensatz von Stadt und Land zu manifestieren: Wo fängt das Eine an und wo hört das Andere auf? Andererseits kam in den 1980er-Jahren neben einer Ethnologie in der Stadt – also der Untersuchung konkreter Orte oder Gruppen – eine Ethnologie der Stadt auf, also mit der Frage, was Stadt oder das Urbane überhaupt ist. Was wir meinen, wenn wir von Stadt sprechen?

Was verstehen Sie denn unter Stadt?

Mit Henri Lefebvre ist Stadt ein komplexes Gefüge aus verschiedenen Ebenen von materiellem, sozialem und diskursivem Raum. Stadt ist eine Ansammlung von Architekturen, Akteuren, Atmosphären, Institutionen, Infrastrukturen, Geschichten, Erzählungen, Diskursen, Debatten. Das ist es, was Stadt ausmacht, und zwar in einem ständigen Prozess der Aushandlung – auch in Bezug zu den jeweiligen Machtverhältnissen. Mich hat dabei immer fasziniert, dass Städte durch Bewegung, Wanderung, Migration entstehen. Ohne Migration gibt es keine Stadt, denn Stadt ist auch die Begegnung, das Aufeinandertreffen von Nichtgleichen, insbesondere im öffentlichen Raum. Dabei verstehe ich Öffentlichkeit oder öffentlichen Raum als einen Aushandlungsprozess, in dem über Gesellschaft verhandelt wird. Die Art, wie er benutzt, angeeignet, kontrolliert, gestaltet wird, erzählt uns etwas über die jeweilige Vorstellung von Gesellschaft, und das Verhältnis zwischen Individuum und Kollektiv.

Haben Sie ein Beispiel für den öffentlichen Raum und was er über eine Gesellschaft verrät?

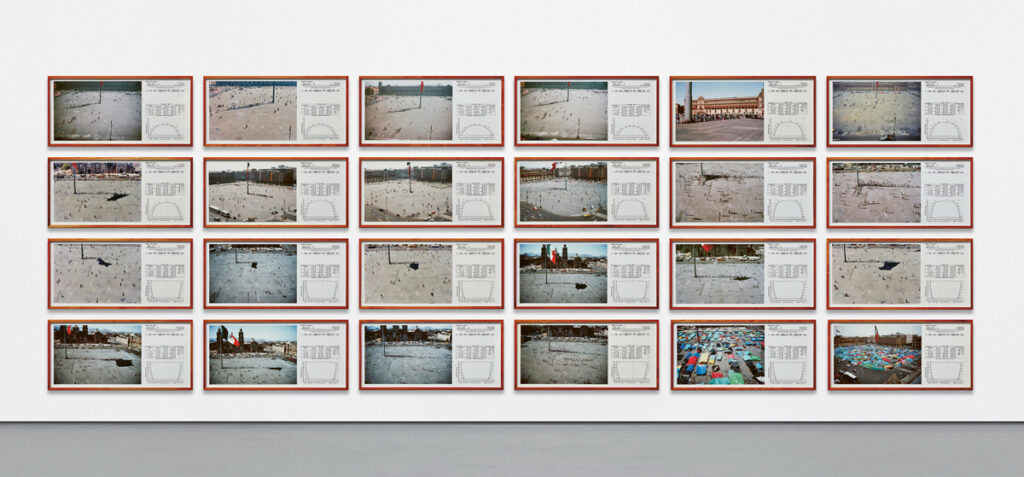

Mich interessiert generell der urbane Raum in all seinen Facetten, wie er „produziert“, verhandelt, erzählt wird und wer an dieser Produktion von Stadt beteiligt ist. In Bezug zum öffentlichen Raum habe ich zum Beispiel den zentralen Hauptplatz, den Zócalo, in Mexiko-Stadt untersucht. Ich habe mich gefragt, welche Bedeutung und Funktion dieser Ort für die mexikanische Stadtgesellschaft hat. Wie es dazu kommt, dass die riesige leere Fläche als Zentrum der Metropole wahrgenommen wird. In meiner Forschung habe ich verschiedene Alltagssituationen auf dem Platz – wie informellen Straßenhandel, Demonstrationen, Touristen – beobachtet, aber auch Narrative, Diskurse und Debatten über den Platz analysiert. Dabei wurde deutlich, dass gerade durch das – auch fragile und machtbesetzte – Zusammenspiel dieser sehr unterschiedlichen Perspektiven der Zócalo immer wieder als öffentlicher Raum ausgehandelt wurde und sich als identitätsstiftendes Zentrum der Stadt konstituierte.

Geht es also in gewisser Weise darum, etwas, das fragil, temporär oder auch unsichtbar ist – soziale Interaktionen, kulturelle Praktiken –, greifbar zu machen?

Ja, es geht darum, urbane Räume und Praktiken wahrzunehmen, zu verstehen und dadurch greifbar zu machen. Ein weiteres Beispiel aus meiner Forschung: In Mexiko-Stadt untersuchte ich, wie sich Globalisierung in einer Stadt äußert. Kann man Globalisierung sehen, hören, schmecken? Es zeigte sich, dass sich anhand eines konkreten Gebäudes, einer bestimmten Architektur, Globalisierung untersuchen lässt. Zum Beispiel: Die Architekten kommen aus internationalen Büros, es gibt gewisse Stile, die mitgebracht und adaptiert werden, importierte Baumaterialien und so weiter. Oder es finden sich bestimmte globale Unternehmen, Firmenketten, wie auch globale Gebrauchsorte – Shoppingmall, Fitnessstudio, Konzerthalle – und vor allem die dazugehörigen Alltagspraktiken übertragen in ihren jeweiligen konkreten lokalen Kontext. Das alles lässt sich ethnographisch vor Ort untersuchen. In diesem Sinne geht es also darum, komplexe Zusammenhänge, wie etwa Globalisierung, greifbar zu machen und zu verstehen, wie sie unsere Wahrnehmung der Räume, aber auch unser Verhalten beeinflussen.

Zócalo, 22. Mai 1999, 7:30 Uhr, Mexiko-Stadt, fotografische Dokumentation der Ereignisse von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, Foto: Francis Alÿs, Courtesy: Francis Alÿs und Galerie Peter Kilchmann, Zürich

Zócalo, 22. Mai 1999, 17:30 Uhr, Mexiko-Stadt, fotografische Dokumentation der Ereignisse von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, Foto: Francis Alÿs, Courtesy: Francis Alÿs und Galerie Peter Kilchmann, Zürich

Der erste Schritt ist die Wissensgenerierung und die Sichtbarmachung. Doch wen erreicht das? Wo wird das kommuniziert? Und in welcher Weise hat das vielleicht Einfluss auf Planerinnen und Planer?

Ich habe an unterschiedlichen Architektur- und Gestaltungsfakultäten unterrichtet und dort mit Architektinnen und Architekten zusammengearbeitet. Im Zentrum stand dabei, eine Art Methodenapparat für die Bestandsaufnahme eines Orts, an dem gebaut werden soll, zu entwickeln. Zudem ist es wichtig zu verstehen, was Stadt ist oder was wir als Stadt verstehen. Architektur wird hier als Teil eines größeren gesellschaftlichen Gefüges – nicht als singuläre Skulptur im Raum – verstanden, und zwar nicht nur eines materiellen, sondern auch eines sozialen oder diskursiven Gefüges. Dieser theoretische Hintergrund sollte als Grundlage für die Planung vermittelt werden.

Also kann Stadtethnologie als Vorstufe des Entwurfs dienen?

Genau, aber auch als Auseinandersetzung mit einem Projekt in anderen Phasen. Sie kann sich auch mit Partizipation beschäftigen oder mit dem fertigen Gebäude. Albena Yaneva und Bruno Latour sagen: Das Haus ist nicht fertig, wenn es fertig gebaut ist, sondern dann fängt es erst an zu leben.

In der Architektur gibt es am Anfang oft schon gewisse Vorstellungen und eine bestimmte Programmatik, die vorgibt, wie es am Ende sein soll. In der Ethnologie geht es aber eher darum, Dinge offen anzugehen. Wie geht das zusammen, das sehr Konkrete und das Offene?

Die Vorgehensweise in der Ethnologie ist offen, eher induktiv als deduktiv. Ich arbeite nicht mit Thesen, die bewiesen werden müssen. Sondern ich gehe an einen Ort mit der Haltung: Ich weiß nicht, was hier los ist, will es aber verstehen. Natürlich habe ich mein Gepäck dabei, mein Wissen über Finanzierung von Stadt, über Wohnraumknappheit und vielleicht habe ich auch eine konkrete Fragestellung. Aber trotzdem versuche ich, möglichst offen heranzugehen und nicht mit dem Vorsatz, dass hier später ein Gebäude stehen muss.

Und wie könnten Sie mit einer konkreten Fragestellung von Architekten oder Planenden eine ethnologische Feldforschung machen?

Es gibt verschiedene Ebenen, wo sich diese offenen Fragestellungen in Planung einbringen ließen. Ein sehr schönes Beispiel, bei dem Kulturwissenschaftlerinnen und Künstler schon sehr früh involviert waren, ist das Projekt der „Esso-Häuser“ in Hamburg. Noch vor Ausschreibung und Festlegung des Programms wurden Arten von ethnographischen Stadtforschungen gemacht. Diese Ansätze des Einbezugs eben auch von Ethnologinnen für eine Bestandsaufnahme und zu den Vorstellungen, was sein könnte, halte ich für sehr produktiv. Möglicherweise ließe sich dann an verschiedenen Stellen feststellen, dass man unter Umständen gar kein neues Gebäude braucht, sondern eher eine Bushaltestelle, oder vielleicht etwas ganz anderes. Vielleicht sind dann leider die Architekten draußen, und die Verkehrsplaner müssen ran. Und später kommt die Frage: Wann lässt man die Häuser eigentlich los, muss man noch nachjustieren? Man könnte sich ja auch vorstellen, dass die Häuser gebaut werden und sich die Architekten danach noch drei weitere Jahre damit auseinandersetzen müssen.

Das passt gut zu Lacaton & Vassal und dem Place Léon Aucoc in Bordeaux – das berühmte Beispiel, bei dem sich die Planenden entschieden haben, keine bauliche Veränderung vorzuschlagen. Der Maßnahmenkatalog mit den Beobachtungen und Ideen von Lacaton & Vassal kommt Ihren Ausführungen schon sehr nahe: erst einmal den Platz zu beobachten und zu schauen, was dort gegeben ist – die aktuelle Nutzung, Bepflanzung, parkende Autos, die Zugänge und Infrastruktur. Um dann danach zu fragen, was funktioniert und was sich verbessern ließe.

Ja, absolut. Einige Architekturbüros haben auch Ethnologinnen oder Stadtforscher im Team, oder holen sich noch jemanden dazu, um es interdisziplinär in einer Gruppe zu untersuchen. Bei Lacaton & Vassal gehört es zudem zur Haltung, dass zuerst danach gefragt wird, was bereits da ist und dann wird damit weitergearbeitet.

Es wäre also in Ordnung, wenn Architekten sich in ihrer Annäherung quasi fachfremd stadtethnologischer Methoden bedienten?

Ja, das sollen sie ruhig machen. Je nachdem, wie groß die Projekte sind, kann man sich die Methoden auch aneignen oder man holt eben Expertinnen dazu.

Sie besitzen Ihren Methoden-Werkzeugkoffer, mit dem Sie durch die Stadt gehen. Haben Sie Methoden, die Sie bevorzugen, oder machen Sie das situativ?

Es gibt tatsächlich so einen ganzen Koffer mit sehr unterschiedlichen Methoden. Dabei hat sich für mich die teilnehmende Beobachtung als sehr zentral herausgeschält, das vor Ort sein, immer wieder Begehungen zu machen. Ich mache aber auch immer gezielte Interviews, mit Experten und Expertinnen. Mich interessiert zudem besonders das Gehen in der Stadt, das Gehen als Methode, wie es auch Lucius Burkhardt als eine Grundlage für Planung entwickelt hat. Beim Gehen geht es um eine körperliche Art der Wahrnehmung von Stadt und um eine bestimmte Geschwindigkeit der Bewegung durch den Raum.

Wie bilden Sie ab, was Sie wahrnehmen?

Einerseits schreibe ich viel, mache Notizen, führe Tagebuch oder erstelle Karten in Form von Skizzen. Oder ich arbeite mit anderen Expertinnen zusammen, wie zum Beispiel Dagmar Pelger. Sie arbeitet mit systematischen Kartierungen und Legenden. Es gibt auch sogenannte Mental Maps, die nicht unbedingt auf geografische Fragen abzielen, sondern eher kognitive Wahrnehmungskarten sind.

Mental Map des Zócalo, Mexiko-Stadt 1997 (aus der Forschung: K. Wildner: Zócalo – Die Mitte der Stadt Mexiko. Ethnographie eines Platzes. 2003)

Mental Map des Zócalo, Mexiko-Stadt 1997 (aus der Forschung: K. Wildner: Zócalo – Die Mitte der Stadt Mexiko. Ethnographie eines Platzes. 2003)

Mental Map des Zócalo, Mexiko-Stadt 1997 (aus der Forschung: K. Wildner: Zócalo – Die Mitte der Stadt Mexiko. Ethnographie eines Platzes. 2003)

Was wäre ein Beispiel für eine Mental Map?

Ich komme auf meine Forschungen in Mexiko-Stadt zurück: Dort habe ich den Zócalo, den zentralen Platz der Stadt, untersucht, eine riesige leere Fläche mitten in der Stadt. Meine Frage war, welche Rolle der Platz in der Identifikation mit der Stadt spielt, wie er verortet ist. Ich bat die Leute, den Zócalo zu zeichnen. Einige zeichneten nur das Rechteck mit einem Fahnenmast, andere die Gebäude drumherum. Ich versuchte herauszufinden, was die zentralen Orientierungspunkte oder Landmarken des Platzes sind, oder, wie ich sie nannte, die „Aussichtspunkte“. Der Flaggenmast, die Kathedrale oder der Nationalpalast waren fast auf jeder dieser Karten zu finden, auf anderen Karten gab es eher symbolische Andeutungen des Platzes als Zentrum der Stadt, oder als ein Ort von Konflikten und Segregation, was als solches auf dem Platz nicht sichtbar war. Auf diesen Mental Maps baute ich meine weitere Forschung auf. Mental Maps sind Teil der explorativen Untersuchung, daraus ergeben sich neue Fragestellungen oder Fokussierungen.

Zudem haben Sie sich auch mit Geräuschen in der Stadt beschäftigt…

Ja, ein weiterer Forschungsansatz, den ich in den letzten Jahren verfolgt habe, ist die Soundforschung. Während ich durch die Stadt gehe, höre ich. Ich höre, wie sich die Stadt anhört. Da gibt es verschiedene Ebenen von Geräuschen, zum Beispiel haben die Materialien Beton, Asphalt, Glas oder Gras unterschiedliche akustische Qualitäten und Resonanzen. Architekturen produzieren akustische Klang- und Echoräume, und natürlich tragen auch die Tätigkeiten und Praktiken der Menschen zu den Klanglandschaften einer Stadt bei: Autohupen, Gastgarten, Kirchengeläut. Diese Methoden erforschen die sensitive und körperliche Wahrnehmung der Stadt. Über diese Ansätze werden Ursachen für Probleme oder Konflikte in der Stadt deutlich, derer sich die Menschen vielleicht gar nicht so bewusst sind.

Könnten Sie uns für Ihre Soundforschung noch einige Beispiele nennen?

Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, inwiefern Geräusche die Wahrnehmung von Stadtraum, aber auch unser Verhalten beeinflussen. Am offensichtlichsten sind wahrscheinlich die Konflikte oder auch Herausforderungen um Verkehrslärm, die ganz eigene Materialien und Architekturen hervorbringen wie Flüsterasphalt und Lärmschutzwälle. Aber es gibt auch auf der Ebene der Nutzung und Aneignung von urbanen Räumen bezeichnende Beispiele: In Istanbul gab es vor einigen Jahren einen regelrechten Kampf um die Lautstärke der Gebetsrufe der Imame, diese Auseinandersetzung ließ sich auch parallel zu Gentrifizierungsprozessen bestimmter innerstädtischer Viertel analysieren. In Deutschland sind inzwischen zwar Minarette als architektonische Gebäude erlaubt, der Gebetsruf ist aber – anders als das Kirchengeläut – verboten. Dahinter liegen politische oder gesellschaftliche Entscheidungen, bei denen es ja auch um eine wahrnehmbare Präsenz im öffentlichen Raum geht.

Wie kommt man vom Individuell-körperlichen zum Gemeinsamen und Miteinander?

Das ist wichtig, denn ich bin ja keine Psychologin, sondern Kulturwissenschaftlerin. Mich interessiert vor allem das Gemeinsame, nicht so sehr das Individuelle. Dass mich ein Geräusch nervt, kann ja sein, weil ich heute zum Beispiel nicht ausgeschlafen bin. Ich versuche, das genauer zu untersuchen, gehe mehrmals an einen Ort und beobachte oder höre, ich reflektiere mich selbst, spreche mit anderen über ihre Wahrnehmung. Mir geht es um kulturelle Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, vor allem aber um die Vereinbarungen, die Prozesse des Aushandelns, die eben auch Stadt ausmachen.

Zum Thema Internationalität: Zum einen stellt sich auch bei Untersuchungen in New York und Mexiko-Stadt die Frage, ob es sich hier um die „eigene“ Kultur handelt, die man untersucht, oder ob es eher eine „fremde“ ist? Zum anderen: Haben Sie durch Ihre Kenntnis dieser Städte auch einen anderen Blick auf Städte in Europa oder in Deutschland?

Städte sind komplexe Gefüge und somit sehr unterschiedlich. Wenn wir nach dem Städtischen fragen, gibt es aber oft etwas, das ähnlich ist. Das finde ich wahnsinnig interessant: Ich kann mich mit einem Wissen aus Mexiko-Stadt auch in Istanbul zurechtfinden. Es gibt eine Art kulturelle urbane Praxis, beispielsweise wie die Sammeltaxis funktionieren oder der informelle Straßenhandel.

Aber es gibt natürlich auch die jeweiligen lokalen Bedingungen und Kontexte. Warum ein Haus so aussieht, wie es aussieht, muss ich womöglich in Berlin anders beantworten als in Istanbul, Marseille oder Mexiko-Stadt, weil es eben andere Vorschriften, Gesetze und Verfahren gibt, und auch andere Institutionen. In Buenos Aires beispielsweise gibt es eine andere Art Stadtplanung, offensichtlich keine vorgeschriebenen Traufhöhen. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, konnte ich es kaum fassen. Da stehen moderne Hochhäuser neben kleinen, alten und verfallenen Stadtvillen, auf den ersten Blick eine völlige Unordnung. Oder: Letztes Jahr war ich im Rahmen einer Residenz das erste Mal in Detroit. Ich war geschockt, eine Stadt, die keine Stadt mehr ist, oder ohne das, was vermeintlich eine Stadt ausmacht: die Häuser. Detroit ist ja so etwas wie eine moderne Idealstadt des 20. Jahrhunderts gewesen, eine florierende Autoindustrie, das Versprechen für jeden auf ein Einfamilienhaus. Und dann Deindustrialisierung, Finanzkrisen, Segregation, und auf einmal kann sich niemand mehr die Einfamilienhäuser leisten, sie zerfallen, werden abgerissen. In vielen Vierteln es gibt zwar noch die Straßen, aber keine Häuser mehr, es sind grüne Flächen, Leere. Aber was ist eine Stadt, wenn sie diese Materialität von Gebäuden nicht mehr hat?

Das finde ich interessant, denn ich habe den Eindruck: Je mehr man weiß, desto schwieriger wird das Beobachten.

Es gibt aber auch eine Reihe von Methoden, das Beobachten zu schärfen, zu fokussieren. Eine mögliche Herangehensweise ist es, sich vorzustellen, man müsse einen Ort jemandem beschreiben, die den Ort nicht kennt. Oder aber tatsächlich Spaziergänge mit Menschen zu machen, die neu an einem Ort sind. Mit Katharina Rohde haben wir ein Format entwickelt, mit neu angekommenen Expertinnen, syrischen Architektinnen oder Istanbuler Stadtexperten Wahrnehmungsspaziergänge in Berlin zu machen. Sie sehen ganz andere Aspekte, fokussieren auf andere urbane Situationen und interpretieren sie auch anders.

Ihr Fokus liegt auf dem Gemeinsamen, der Gemeinschaft. Wie kann man Solidarität bedingen oder erzeugen? Gibt Ihre Forschung darauf Hinweise?

Mich interessieren Gesellschaft, Gemeinschaft, Kollektive im Verhältnis zum Individuum, auch so etwas wie kulturelle Vereinbarungen. Common sense – was ist das, wie wird das geprägt durch Medien oder Architekturen? Aber auch: Wie kann man Gemeinschaft herstellen? Städte werden zu Städten, indem sich nicht-gleiche und fremde Menschen begegnen, das heißt, es gibt erst einmal keine Gemeinschaft als solche. Das Gemeinsame ist, dass man sich diesen Raum teilt, wie man sich den teilt, muss ausgehandelt werden – da gibt es verschiedene Techniken und Praktiken. Es braucht Orte, wo das möglich ist: Freiräume, Plätze, auch konkrete Orte, wo man sich versammeln kann. Das jedoch ist eher unter Gleichgesinnten vorstellbar: Es sind partikulare Solidaritäten, beispielsweise ein Kaffeehaus für Männer, oder ein Versammlungsraum für eine kleine Minderheit, safe spaces also. Das sind schon Arten von solidarischen Räumen. Was ich spannend finde, sind die sogenannten Sanctuary Cities: sozusagen sichere Städte, die etwa anbieten, weitere Geflüchtete aufzunehmen, die versuchen, außerhalb der nationalen Politik zu agieren, wie in Palermo zum Beispiel. Die Idee von Sanctuary Cities ist, dass Städte zu solidarischen Gemeinschaften wachsen.

Literatur

Kathrin Wildner: Ausschnitt aus der Feldforschung, Interview mit Kuratoren des Kulturzentrums ABC NO RIO, New York 1991: http://www.abcnorio.org/about/history/wildner

Kathrin Wildner: La Plaza. Öffentlicher Raum als Verhandlungsraum, 2003, https://transversal.at/transversal/1203/wildner/de

Bruno Latour / Albena Yaneva: Give me a gun and I will make all buildings move. An ANT’S view of Architecture, 2008, http://www.bruno-latour.fr/node/206

Lucius Burckhardt: Warum ist Landschaft schön? Die Spaziergangswissenschaft, Hg. von Markus Ritter und Martin Schmitz. Berlin 2006.

Dagmar Pelger, Spatial Commons, http://dagmarpelger.eu

Katharina Rohde / Kathrin Wildner, Urban Citizen Walker, https://zeitschrift-suburban.de/sys/index.php/suburban/article/view/611