Umbau als Normalfall

Die Gegenwart fungiert als Referenzpunkt, der das Neue in der Zukunft und das Alte in der Vergangenheit verortet. Im Weiterbauen wird die Vergangenheit mit der Zukunft zu einem Kontinuum verknüpft, das die Unterscheidung zwischen alt und neu idealerweise unnötig macht. Um dieses Kontinuum zum Leitbild architektonischer Praxis zu erheben, so der Architekt und Hochschullehrer Andreas Hild, wird es Gedankengerüste brauchen, die das Weiterbauen nicht nur technisch, wirtschaftlich und juristisch, sondern auch ästhetisch und philosophisch so darstellen, dass sich eine Mehrheit der Menschen dahinter versammeln kann. Man wird diese Grundlagen weder ganz neu erfinden müssen, noch liegen sie bereits fertig vor. Vermutlich wird es darauf ankommen, dass vorhandene Fragmente entsprechend „weitergedacht“ werden.

Wer nach Grundlagen für den Umgang mit Bestand sucht, kommt meist relativ schnell auf die Denkmalpflege. In der Tat waren die Denkmalpfleger jahrzehntelang die einzigen, die sich systematisch mit Bauen im Bestand beschäftigt haben. Und tatsächlich bietet die Denkmalpflege neben einer traditionsreichen Theorie auch ganz praktische Handreichungen. Schon die hier üblichen Bestandsdokumentationen könnten beim Weiterbauen wirklich helfen. Auch die entsprechenden gesetzlichen Normen und Definitionen sowie deren Überwachung durch staatliche Institutionen könnten ein Vorbild sein. Ebenso die wissenschaftliche Verankerung und die Instrumente der politischen Steuerung, etwa durch Steuererleichterungen.

Denkmalpflege als Vorbild?

Nur zu leicht aber werden Leitsätze, Verhaltensweisen und Überlegungen der Denkmalpflege unhinterfragt auf das Bauen im Bestand angewendet. Dabei übersieht man oft, dass beide Herangehensweisen von grundsätzlich unterschiedlichen, ja widersprüchlichen Aufgabenstellungen ausgehen: Die Denkmalpflege konzentriert sich darauf, historische Gebäude oder Strukturen möglichst unverändert zu bewahren und damit ihren kulturellen Wert zu erhalten. Weiterbauen aber meint Entwicklung, Verbesserung, Anpassung an neue Gegebenheiten. Wenn wir in erster Linie auf den Ressourcencharakter der gebauten Umwelt abstellen wollen, stehen uns viele der denkmalpflegerischen Prinzipien im Weg. So kann der Primat der Substanzschonung nicht auf den Weiterbau übertragen werden, in dem die Substanz genau wie alles andere der Abwägung zur Weiterentwicklung unterliegt. Auch die Ablesbarkeit des Eingriffs kann dafür kein echtes Kriterium sein, um noch ein zweites Stichwort aus der Charta von Venedig zu nennen. Letztlich müsste vor allem die Gültigkeit der moralischen Grundlagen, also die Anwendbarkeit von Begriffen wie Authentizität oder Integrität des Bestands, für das Weiterbauen überdacht werden. Ansonsten droht diesem eine fatale ideologische Beschränkung.

So wird deutlich: Wenn wir Umbauen zum Normalfall unseres Baugeschehens machen wollen, brauchen wir eine von der Denkmalpflege unabhängige Theoriebildung. Wir werden versuchen müssen, uns aus deren moralischer Umklammerung zu befreien und wesentlich fluidere Zugänge zu Substanz und Bestand zu entwickeln. Das wird nicht ganz einfach sein, weil die entsprechenden Maximen tief in unser Denken eingeschrieben sind. Es wird zu Konflikten führen, innerhalb der Zunft, aber auch mit der Denkmalpflege selbst, spätestens wenn eine geänderte Umgangsweise mit dem Bestand dereinst auf die Denkmäler zurückwirken wird.

Fertige Produkte und lebendige Organismen

Heutige Gebäude sind in ihrer weit überwiegenden Mehrheit Assemblagen von Halbzeugen, die meist nur auf ganz bestimmte Weise zulässig zusammenzufügen sind. In der Folge sind Häuser heute eher Produktkombinationen als handwerkliche Leistungen. Die Eingriffsmöglichkeiten in das immer komplexere „Erzeugnis“ Haus nehmen aus technischen und auch juristischen Gründen mehr und mehr ab. Für verschiedene Aspekte des Wirtschaftslebens hat das durchaus Vorteile: Zu einem bestimmten Zeitpunkt lässt sich ein fertiger, abgeschlossener Zustand feststellen, finanzieren und abrechnen. Verbindliche Verfallsdaten ermöglichen Gewährleistungen und klare Abschreibungen. Am fertigen Produkt sind für eine gewisse Zeit keine Eingriffe nötig. Mehr noch: Man kann Eingriffe gar nicht wirklich durchführen, ohne Gewährleistungsfragen aufzuwerfen. Produkte sind schlecht veränderbar, beispielsweise können sie bei Manipulationen ihre Zulassung verlieren. Produkte sind häufig auch erst in der nächsten Generation verbesserbar, meist durch Ersatz, nicht durch Veränderung. Sie werden am Verfallsdatum entsorgt.

Es ist kaum denkbar, diese Entwicklung komplett umzukehren. Aber nur, wenn wir wieder mehr Eingriffe zulassen, wird es möglich sein, Gebäude über den industriell vorbestimmten Lebenszyklus hinaus zu erhalten und zu entwickeln. Beim Übergang könnte vielleicht das Bild vom Haus als Organismus helfen: eines Körpers, der unaufwendiger, aber beständiger Pflege bedarf, um am Leben zu bleiben. Oft geht es dabei nur um Verbesserungen, nicht um endgültige Lösungen, um behutsame Entwicklungen statt zyklischer Sanierungen. Das Haus „gesund zu machen“ (lat. sanare) wird unnötig sein, wenn man es gar nicht erst „krank“ werden lässt. Natürlich vergehen auch Organismen irgendwann einmal, dieses Stadium wäre innerhalb einer solchen Idee zu bedenken.

Die Umsetzung dieser Vorstellung wird neuer Planungskulturen und Gesetzesvorgaben bedürfen. Es würde auch bedeuten, unsere Gebäude radikal vom Betrieb her zu denken und nicht die Erstellung oder auch nur den Umbau ausschließlich im Vordergrund zu sehen. Vielleicht lässt sich dabei von der verwandten Disziplin der Landschaftsarchitektur lernen. Es ist naheliegend, dass man dort Strategien und Unterhaltszyklen kennt, die sehr viel organischer an ihren Gegenstand herangehen. Auch, dass ehemalige Objekte wieder zu Wertstoffen werden können, lässt sich hier beobachten.

Hin zur Akzeptanz des Ungefähren

In der juristisch dominierten Welt eines hochentwickelten Rechtsstaates ist das Bauen notwendigerweise stark von rechtlichen Fragestellungen abhängig. Eine Vielzahl regulierender Normen und Vorschriften zeigt nicht zuletzt, dass das System nicht bereit ist, Unsicherheiten zu tolerieren. In der Folge müssen unsere Planungen immer genauer werden. Ein heutiger Werkplan hat eine Präzisionsanforderung, die noch vor 30 Jahren – als noch überwiegend mit Hand gezeichnet wurde – völlig unrealistisch gewesen wäre. Diese Entwicklung betrifft auch die Fertigungsprozesse. Die Teile eines Gebäudes müssen nahtlos ineinander passen. Bereits kleine Veränderungen der zugesicherten und damit versicherten Konstruktionen stellen die Protagonisten vor schier unlösbare Probleme.

Die Arbeit mit Bestand bringt ein weitaus höheres Maß an Unsicherheit ins Spiel als der Neubau. Hier sind die tatsächlichen Gegebenheiten vor Baubeginn selten genau bekannt, die zu beachtenden Toleranzen schlicht größer. In der Mode würde man sagen, loose fit statt slim fit. Wieviel Substanz wohl in der Vergangenheit verschwunden ist, weil sie an geänderte Genehmigungslagen nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand anpassbar war? Wenn wir wirklich im großen Stile weiterbauen wollen, werden wir dafür andere Standards etablieren müssen.

Die notgedrungene Akzeptanz einer größeren Ungenauigkeit hat jedoch nicht nur handwerklich technische Auswirkungen, sondern will auch ästhetisch verarbeitet sein. Die präzise Fügung bündiger Bauteile wird einer ungefähreren Kombination weichen müssen. Dabei geht es dann eher um Addition denn um Integration, gerade, wenn Kosten eine Rolle spielen. Das Ansetzen und Aufsetzen wird zur Normalität werden. Dies wird unsere in der Moderne geschulten Ideale von stromlinienförmigen Verläufen auf eine harte Probe stellen. Im Bestand wird man ästhetische Zustände viel häufiger akzeptieren müssen als sie zu bestimmen. So werden sich wohl auch wesentliche Entwurfsparameter verschieben müssen. Der Wunsch nach ästhetischer Optimierung wird möglicherweise zurücktreten müssen hinter der Notwendigkeit, Vorgefundenes zu belassen. Eine Theorie des Weiterbauens wird vielleicht zu einer neuen Ästhetik des Ungefähren gelangen. Die sich daraus ergebenden Mehrdeutigkeiten werden schwierig zu ertragen sein für Architekten, die es gewohnt sind, Eindeutigkeit zu fordern.

Kultur des Reparierens

Gebäude sind besonders langlebige Wirtschaftsgüter. Ihre Komplexität wird dadurch noch erhöht, dass nicht alle ihre Bestandteile die gleiche Lebensdauer aufweisen. Diesem Umstand wird mit Wartungszyklen begegnet, welche, auf die einzelnen Komponenten abgestimmt, die unterschiedlichen Haltbarkeiten so synchronisieren sollen, dass das gesamte Gebäude über einen definierten Zeitraum hinweg funktionstüchtig bleibt. Ein komplizierter Prozess, der heute immer seltener durch regulierende Eingriffe erfolgt, sondern zunehmend den Austausch ganzer Komponenten vorsieht. Was nicht mehr funktioniert, wird ersetzt. So gesehen hat sich die moderne Idee vom industriell erstellten Gebäude faktisch längst durchgesetzt. Anders als ein handwerklich erstelltes Haus erlaubt das industriell gefertigte Gebäude aber nur sehr beschränkt Anpassungen durch entsprechende Fachleute.

Reparieren bedeutet, davon abweichend, durch meist minimalinvasive Wiederherstellung einzelner Elemente die Funktionstüchtigkeit des Ganzen aufrechtzuerhalten. Über die längste Zeit der Architekturgeschichte war diese Art des Gebäudeerhalts das Mittel der Wahl. Auch heute noch wird viel repariert, zumindest wenn wir die Sanierungszyklen von Gebäuden entsprechend begreifen wollen. Diesem Vorgang ist allerdings das kontinuierliche, kleinteilige Vorgehen vergangener Epochen verloren gegangen. Die Problematik der jeweils nach 30 oder 50 Jahren anstehenden Maßnahmen besteht in den großen Schritten, die dabei gemacht werden müssen. Eine zukunftsweisende Theorie des Reparierens müsste diese Zykluslänge überdenken und zugleich eine Offenheit der Schnittstellen innerhalb des Gebäudes fordern. Vor allem letztere wird gestalterische Auswirkungen haben.

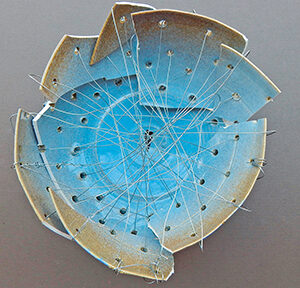

Bisher sehen wir im unangetastet Neuen das Bessere. Warum ist das so? Die Frage lässt sich aus unterschiedlichen Perspektiven heraus beantworten: Auf der Seite der künstlerischen Produktion ist das Neue ein Beleg für Autorenschaft. Aus Sicht der wirtschaftlichen Anbieter geht es um Vorhersagbarkeit, etwa von Alterungsprozessen. Die Konsumenten wollen die reine, ungebrauchte Sicherheit. Das höher entwickelte Einheitliche ziehen wir daher auch ästhetisch einer Sichtbarkeit der Reparatur vor. Auf dem Weg hin zu einer neuen Wertschätzung des Uneinheitlichen, der Korrektur, könnten wir uns zum Beispiel an der japanischen Tradition des Kintsugi orientieren: Die mittels sichtbarer goldener „Nähte“ wieder zusammengefügte Schale ist „schöner“ als das unversehrte Porzellan. „Complexity and Contradiction“ im Sinne Robert Venturis bekommt in diesem Zusammenhang einen ganz neuen Klang. Eine Kultur des Reparierens bedarf natürlich auch neuer, dafür geeigneter Konstruktionen. Informierte, gut ausgebildete Architektinnen und Architekten müssten eigenverantwortlich die entsprechenden Lösungen ersinnen, ohne dabei befürchten zu müssen, die Haftung dafür finanziell nicht zu überstehen.

In Kombination mit intelligenten Konstruktionen sollte der Reparaturzyklus nicht unbedingt zu geringeren Honoraren führen, sondern vielleicht zu einer Streckung des Auftrags. Ein Beispiel könnte das wegweisende Projekt Place Léon Aucoc in Bordeaux von Lacaton & Vassal liefern. Die Architekten setzten bei ihrer Entscheidung, den an sich funktionierenden Platz nicht neu zu entwerfen, sondern zu erhalten, darauf, das vorgegebene Budget für die Verbesserung und Instandhaltung zu verwenden. Die Vorstellung der Welt als eine reparierbare ist kein Sparmodell. Ihr liegt der Wunsch zugrunde, Gegebenes zu erhalten und durch sanfte Reformen zu verbessern. Unsere Aufgabe als Architektinnen und Architekten wäre dann, die entsprechenden Vorgänge zu planen und zu begleiten.

Mehr Wissenschaft!

So wie er sich heute präsentiert, wurzelt der Beruf des Architekten eher im Bereich der Kunst als im Feld der Wissenschaft. Das war nicht immer so, am Polytechnikum des 19. Jahrhunderts stand die Wissenschaftsorientierung auch bei den Architekten an vorderer Stelle. Zusammen mit dem Historismus wurde die Wissenschaftlichkeit, wenngleich nicht abgeschafft, so doch stark aus dem Bewusstsein gedrängt. Die eher in der Bildenden Kunst beheimatete Lehre des Bauhauses hat diese Verdrängung noch befördert und verstetigt. Das rächt sich spätestens beim Weiterbauen.

Nehmen wir beispielsweise die fehlende Datenlage zu unseren Bestandsgebäuden. Nicht nur, dass diese im Einzelnen kaum je so realisiert wurden, wie die Bestandspläne uns glauben machen wollen, die meisten verbauten Produkte sind nicht zu ermitteln, es gibt, wenn überhaupt, widersprüchliche Unterlagen dazu. Der Umgang mit einem Bestandsbau wird so zu einer Überraschungstüte, zum unsicheren Unterfangen mit offenem Ausgang. Über die jeweiligen konstruktiven Gepflogenheiten unterschiedlicher Bauzeiten wird nur sehr lückenhaft und nicht systematisch Wissen erzeugt oder gesammelt. Nicht einmal, ob sich Gebäude tatsächlich so verhalten, wie wir das glauben, wird systematisch untersucht. Wir wissen viel zu wenig über die Lücke zwischen unseren Annahmen und der tatsächlichen Performance, und das nicht nur beim Energy Performance Gap. Die Medizin ist mit individualisierten Auswertungen von Big Data viel weiter und das, obwohl die Komplexität eines menschlichen Körpers die Komplexität eines Gebäudes bei weitem übersteigt.

An sich wäre es Aufgabe der Wissenschaft, all diese Lücken zu schließen. Voraussetzungen dafür wären eine systematische Erhebung von Daten, statistische Hochrechnungen und die Evaluation der sich daraus ergebenden Wahrscheinlichkeiten. Wir bräuchten Strukturen für das systematische Teilen und Rezipieren von Erkenntnissen und vor allem den Willen, die Probleme gemeinsam anzugehen. Notwendig wäre ein rationaler Zugang zum Bestand, der nicht ausschließlich auf ästhetische Aspekte setzt.

Unabhängig davon, dass das ganz offenbar niemand bezahlen will, gerieren sich weite Teile der Architektenschaft, wenn schon nicht wissenschaftsfeindlich, so doch zumindest wissenschaftsfern. Deren emotional künstlerischer Zugang muss zumindest ergänzt werden durch eine rational wissenschaftliche Komponente. Das heißt ja nicht, dass man auf Gestalt verzichten müsste, sondern dass die vertiefte Kenntnis unserer Bestände möglicherweise zu ganz anderen Formen der Gestaltung führen könnte.

Wie kompliziert ist das Einfache?

Es steht vollkommen außer Frage, dass unsere heutigen Gebäude extrem kompliziert sind. Das gilt für Schichtaufbauten, für normative Regelungen, ja selbst für Nutzungsszenarien. Bei den großen Beständen spätestens ab den 1960er-Jahren ist das nicht anders. Mehr noch: Wir haben es mit Bauten zu tun, die bereits bei ihrer Erstellung unter einem hohen Kostendruck standen und entsprechend optimiert sind. Es ist schon komplex genug, aktuellen Vorschriften entsprechend neu zu bauen, die genannten Bestände an heutige Gegebenheiten anzupassen, führt zu einer Überkomplexität, die weder technisch noch finanziell, ja nicht einmal organisatorisch zu bewältigen ist. Vereinfachung könnte ein Weg sein. Aber sind wir als Gesellschaft wirklich bereit, die damit einhergehenden Verluste an Ökonomie, Komfort und Sicherheit zu akzeptieren? Ist da nicht vielleicht doch der Ansatz vorzuziehen, durch technologische Weiterentwicklung zu einer Lösung zu gelangen?

Gesetzt den Fall, man könnte sich entscheiden: Glaubt man dem amerikanischen Anthropologen und Soziologen Joseph Tainter, produziert jede Lösung eines Problems eine Erhöhung an Komplexität. (Vgl. The Collapse of Complex Societies. Joseph A. Tainter. Cambridge University Press, New York, 1988) Hinsichtlich des technologischen Ansatzes ist das offenkundig. In einer ausdifferenzierten Gesellschaft wie der unseren erhöht aber auch eine Vereinfachung im ersten Schritt die Komplexität. Anhand der Diskussion um die Einführung der sogenannten „Gebäudeklasse E“ kann man das gerade in Echtzeit beobachten. Tainter sagt weiter, dass jede Erhöhung der Komplexität zu einem Anstieg des Energieverbrauchs führt, wobei er dabei nicht allein an thermische, sondern auch an administrative Energie denkt, was am Ende aber die gleichen Effekte hat. Ein System kollabiert dann, wenn es die benötigte Energie zur Aufrechterhaltung der Komplexität nicht mehr aufbringen kann. Dies gilt erst einmal für den technologischen Ansatz genauso wie für die Vereinfachung. Die Frage ist also, ob die jeweils zu prognostizierende Energieeinsparung den systematischen Anstieg durch die Komplexitätserhöhung auffangen kann. Tainter ist da ganz generell skeptisch. Vor diesem Hintergrund erscheint die Frage, auf welcher Seite der Skala Technologie versus Einfachheit die Rettung wartet, nicht generell, sondern bestenfalls im Einzelfall zu entscheiden.

Die Reihe der unbeantworteten technischen, gesellschaftlichen und auch ästhetischen Fragen, die das Weiterbauen aufwirft, ließe sich beliebig fortsetzen und ergänzen. Weiterbauen zum Regelfall zu erheben, wird nur gelingen, wenn wir die damit verbundenen Konflikte moderieren können. Das wird nicht mit einem einzigen Ansatz zu leisten sein. Wir werden viele, vielleicht auch widersprüchliche Strategien benötigen, um dem Neubau eine echte Alternative zur Seite zu stellen. Zu glauben, man könne auf Neubau ganz verzichten, ist wahrscheinlich naiv. Und so wird jede Theorie zum Weiterbauen Auswirkungen auch auf den Neubau haben. Und sei es nur in der Frage, wie wir neu bauen müssen, um dereinst gut umbauen zu können. Auch das ist Weiterbauen.

Prof. Dipl.-Ing. Andreas Hild (*1961) studierte Architektur an der ETH Zürich und der TU München. 1992 gründete er zusammen mit Tillmann Kaltwasser das Büro Hild und Kaltwasser Architekten. Seit 1998 in Partnerschaft mit Dionys Ottl, seit 2011 mit Matthias Haber: Hild und K Architekten. Nach verschiedenen Lehraufträgen und Gastprofessuren wurde Hild 2013 auf die Professur für Entwerfen, Umbau und Denkmalpflege an der TU München berufen. Von 2017 bis 2021 leitete er als Dekan die dortige Fakultät für Architektur. Andreas Hild ist Mitglied des Redaktionsbeirats dieser Zeitschrift, er lebt und arbeitet in München.