Stairway to Heaven?

Wegmarken einer nachhaltigen Architektur

von Robert Kaltenbrunner

Mit dem Jahresthema „Kulisse und Substanz“ nimmt der BDA sich 2019 verstärkt den drängenden Fragen rund um den Themencluster Ökologie und Verantwortung an. Dabei steht die Diskussion im Vordergrund, welche Maßnahmen uns substanziell dabei helfen können, die Effekte des Klimawandels zu gestalten, und welche Eingriffe, Postulate oder Moden nur Kulisse bleiben. Bereits von zehn Jahren haben zahlreiche Verbände – darunter auch der BDA – das Klimamanifest „Vernunft für die Welt“ verfasst und damit auch eine Selbstverpflichtung kundgetan, sich für eine Architektur und Ingenieurbaukunst einzusetzen, „deren besondere Qualität gleichermaßen durch funktionale, ästhetische und ökologische Aspekte bestimmt wird“. Auch der diesjährige BDA-Tag in Halle an der Saale wird sich am 25. Mai dem Thema annehmen und einmal mehr ein ökologisch-gesellschaftliches Umdenken anregen. Wir veröffentlichen an dieser Stelle Texte und Gespräche erneut, die seit der Publikation des Klimamanifests erschienen sind.

Der Architektur kommt die Aufgabe zu, die Kluft zwischen einer Askese, die der ökologische Purismus diktiert, und unserem Dasein, das Behaglichkeit, Komfort und Bequemlichkeit zwingend voraussetzt, zu schließen. Das Gleichgewicht zu finden und zu halten dürfte demnach das Entscheidende sein, so Robert Kaltenbrunner in seinen Reflektionen zur „Nachhaltigkeit“. Zum einen braucht ‚nachhaltiges Bauen’ eine überzeugende sinnliche Präsenz, zum anderen müssen bestimmte Traditionsbestände der Architektur revitalisiert werden. Das meint weniger ein überkommenes Stil- und Formenrepertoire als vielmehr haushaltendes Wissen und kongeniale Kreativität im Umgang mit Ort, Klima und Material.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass „Nachhaltigkeit“ zum Systemimperativ, zum vielbeschäftigten Code- und Mahnwort geworden ist. Sustainability steht mittlerweile für fast alles, was politisch irgendwie wünschbar sein könnte. Dabei wird der Begriff in so vielen Kontexten gebraucht, dass er mehr zur Verwirrung als zur Klärung von Sachverhalten beitragen mag. Nachhaltigkeit scheint mithin Notwendigkeit, Bedürfnis und Mythos in einem zu sein. Und weil Neues immer Neues gebiert, entzieht sich Nachhaltigkeit offenbar jedem festen Zugriff. Sie gleicht letztlich dem Hasen auf der Flucht, der im Zickzack über die Felder hoppelt. Man glaubt ihn zu packen – schon ist er weg. Wenn also aus dem Anspruch auf Nachhaltigkeit Konzepte abgeleitet werden sollen, die zu mehr als pauschalen Effekten und hoch gestimmten Forderungen führen, dann ist es unumgänglich, den Begriff konkret zu fassen.

Klimatisiert durch dicke Mauern und Fischteich: La Zisa, Palermo, Italien 1165-1167, Foto: Bernhard J. Scheuvens (CC0)

Das aber ist alles andere als einfach – gerade im Bereich der Architektur. Denn weil sie eine gesellschaftliche Kunst ist, muss man den Blick aufs Ganze bemühen: Je weiter wir unsere Gesellschaft entwickeln, umso feiner wird das System, umso fortschrittlicher und subtiler die Organisation, umso größer aber auch die wechselseitigen Abhängigkeiten und die Kontrollprobleme. Wir neigen dazu, die Welt, uns selbst, die Art und Weise, wie wir alles organisieren, zu verbessern, und dadurch verlieren wir die Dinge immer mehr aus dem Griff. Das gilt auch für die Welt des Bauens. Michael Beaven, einer der Direktoren bei Arup Associates in London, hat es unlängst ausdrücklich betont: „But in our complex world, it seems that the overlay of sustainability requirements can be too much to cope with; so we reduce sustainability analysis to retrofitting environmental features, singular metrics, assessment tools and labels. We thereby delude ourselves.“ Auf die Architektur bezogen, droht die Nachhaltigkeitsdebatte sich in technischen Spezifikationen zu verlieren.

Die Zunft ist daran keineswegs unschuldig. Denn aus dem Metier selbst heraus gab es entschieden zu wenig – vor allem zu wenig ausgreifende – Impulse. Tatsächlich ist es ja so, dass die architekturhistorischen Hauptströmungen der letzten Jahrzehnte – seien es nun die Postmoderne, der Dekonstruktivismus, ein Purismus à la Schweiz oder, mit stark städtebaulichem Einschlag, die neue Einfachheit des ‚steinernen Berlin’ – die heraufziehenden Probleme der Ökologie schlichtweg ignorierten.

Wenngleich als Slogan und Zielprospekt längst in aller Munde, ist Sustainability der Architektur bislang nicht immanent, ja noch nicht einmal ihr programmatischer Bestandteil. Ohnehin scheint es derzeit bloß um Energieeinsparung zu gehen. Das aber ist zu kurz gesprungen und auch kulturell problematisch. Wer lediglich fragt, was an Ressourcen und Schadstoffemissionen eingespart werden kann, scheint zu vergessen, was zuvor für Herstellung und Installation eingesetzt werden muss. Die endlichen Energiereserven (Erdöl und -gas) einerseits und die drängende Sorge um das Weltklima andererseits erzeugen offenbar einen solchen Handlungsdruck, dass die Frage, wie wir die Herausforderungen in Taten umsetzen, etwa bei der Wärmedämmung unserer Gebäude, gar nicht mehr gestellt werden darf. Ehrlicherweise muss man allerdings einräumen, dass so manche bauliche Maßnahme, die in überzeugendster Absicht der Energieeinsparung dient, krass jeden Maßstab von architektonischer und handwerklicher Kultur unterschreitet.

Nachhaltigkeit – Dame ohne Unterleib

Worin aber liegen nun, angesichts der ökologischen und klimatischen Herausforderungen, die Möglichkeiten und Grenzen einer neuen Architektur? Darf man im Sinne eines Minimalkonsenses vermuten, dass es mit bloßen Applikationen wie Dämmung und Kollektoren kaum getan ist? Diese Mutmaßung ist weniger banal, als es den Anschein hat. Denn damit räumt man ein, dass die Architektur im Kern betroffen ist. Ob nachhaltig, ökologisch, Ressourcen schonend, umweltgerecht, biologisch oder energiesparend: Gleichgültig, unter welcher Überschrift man sie einordnen möchte, auf eine solche Art zu bauen erhebt den Anspruch, es anders und besser zu machen. Auch gesellschaftlich. Welche und wie viele solcher Ansprüche lassen sich gleichsam „systemkonform“ umsetzen? Was braucht hingegen neue, andersgeartete Konzepte, die möglicherweise asketischer angelegt sind als all das, was wir bislang hatten?

Eine derartige Architekturdebatte steht leider aus. In unserer zeitgenössischen Diskussion erscheint Nachhaltigkeit wie eine Dame ohne Unterleib, abgeschnitten von den kulturellen Fermenten und den sozialen Katalysatoren, ohne die ihr gesellschaftlicher Gebrauch nicht zu haben ist. Photovoltaik, Passivhausstandard, Wärmerückgewinnung: Bloße naturwissenschaftlich-technische Ansätze greifen nicht. Solange die Denkweise der Beteiligten in erster Linie technisch-rational und zu wenig auf die Komplexität des menschlichen Verhaltens ausgerichtet bleibt, solange das Bauen nicht in breite gesellschaftspolitische Ansätze eingebettet und mit entsprechenden Strategien zur Durchsetzung seiner Ziele ausgestattet ist, wird sich das nicht ändern.

Um nur mit dem Naheliegendsten zu beginnen: Von einem reibungslosen Ineinandergreifen der Kriterien und Abläufe auf den unterschiedlichen Maßstabsebenen von Planung kann bislang nicht die Rede sein. Fraglos hat man sich jüngst redlich um eindeutige, messbare Indikatoren für das ‚nachhaltige Gebäude’ bemüht. Tragfähige Ansätze zur Bestimmung und Realisierung einer optimalen Relation aus Dichte, Stadtgröße, Umwelt- und Lebensqualität indes gibt es nicht. Schon die Frage nach Art und Lage des Grundstücks kann die Parameter für ein „nachhaltiges Bauprojekt“ entscheidend verändern.

Hierzu eine kleine Anekdote: Von Thomas Herzog, dem renommierten Münchner Architekten und Verfasser der ‚Solar Charta’, wird berichtet, er habe einmal den Auftrag für den Bau eines durch und durch ökologischen Einfamilienhauses verweigert, weil die Bauherrin dafür eine Stadtwohnung aufgeben, fünfzig Kilometer entfernt aufs Land ziehen und täglich pendeln wollte. Das sei, so Herzog, alles andere als nachhaltig. Tatsächlich führen die einzelnen Standortentscheidungen von Haushalten und Betrieben in Richtung Stadtumland zu erheblichen ungedeckten Folgekosten (vor allem in den Bereichen Infrastruktur, Verkehr und Umwelt), die irgendwie kaschiert werden. Was es braucht, sind Konzepte von Nachhaltigkeit, die so komplex wie nachvollziehbar sind – und die eben auch auf die soziale Komponente der Architektur abstellen. Die wiederum sind nur in öffentlicher Auseinandersetzung zu finden. Zumal eine effiziente Siedlungsstruktur untrennbar mit einer Veränderung der urbanen Lebensform verbunden ist, die von allen akzeptiert und als Alltagskultur gelebt werden kann. Ohne Fragen etwa nach Mobilität, sozialräumlicher Verdichtung oder künftiger Energieversorgung zu beantworten, ist eine ökologische Architektur nicht zu haben.

Alles wird besser

Ein weiteres Problem liegt in der unstillbaren Neigung, immer wieder von vorn anzufangen. Die planerischen Utopien der Vergangenheit sind stets von einer tabula rasa ausgegangen. Ein Neuanfang gleichsam im freien Feld, bei dem alles – baulich, technisch und gesellschaftlich – „besser“ gemacht werden sollte. Der zukunftsträchtige Umgang mit dem, was physisch und mental vorhanden ist, war bei den großen Visionen nie sonderlich beliebt. Indes: Historische Bausubstanz gehört, wie der Boden, zu den nicht mehr vermehrbaren und vor allem zu den nicht mehr wiederholbaren Ressourcen unserer Umwelt. Was bedeutet der behutsame und schonende Umgang mit dem bereits Gebauten anderes als eine nachhaltige Strategie, die grundsätzlich Anpassungsfähigkeit und Wiedernutzbarkeit unterstellt, die also „alten Gebäuden“ eine zweite Chance gibt? Bei allen Fortschritten, die sich im Neubau schon haben verwirklichen lassen, darf man nicht übersehen, dass das größte ökologische Potential im Bereich der Bestandssanierung liegt. Eine ‚kluge Ressourcennutzung‘ muss in Architektur und Städtebau einen Paradigmenwechsel begründen, der gesellschaftlich getragen wird: Weg von der marktwirtschaftlich orientierten Schnelllebigkeit im Lebenszyklus, hin zu einer neuen Wertschätzung der Dauerhaftigkeit. Was aber umgekehrt nicht heißt, dass das Bestehende unantastbar ist. Vielmehr geht es um Strategien des Umbaus: um neue Funktionen in, um moderne Strukturen an und auf bestehenden Gebäuden.

In den Kriterienkatalog eines wahrhaft „nachhaltigen Bauens“ gehört zudem, dass die Wiederverwendbarkeit von Baumaterialien als selbstverständliche Produktionsvoraussetzung begriffen wird. Dabei geht es um weit mehr als nur um das Recycling von Bauteilen, die nach Abriss eines Gebäudes auf dem Schrottplatz landen und dort wieder angeboten werden. Vielleicht ist ja irgendwann eine Umstellung von der Grunderwerbssteuer auf eine Bewertung und Besteuerung der Baustoffe nach ökologischen Gesichtspunkten denkbar: Das würde vieles ändern und modernen, voll recycelbaren Materialien zum Durchbruch verhelfen. Doch auch bei Siedlungsflächen und Gebäuden wäre der Weg in die Kreislaufwirtschaft einzuschlagen – bis hin zu einer „Rücknahmeverpflichtung“, die Karl Ganser für neue Gebäude schon bei der Baugenehmigung als nachgewiesen und finanziell abgesichert fordert.

Hinzuweisen wäre in diesem Zusammenhang auch auf eine systematische Unterschätzung einheimischer Materialien und Techniken; namentlich der nachwachsende Rohstoff „Holz“ bietet eine große Bandbreite, notabene auch industrialisierbarer Einsatzmöglichkeiten. Mittlerweile gibt es dafür auch schöne Beispiele: Unlängst ist in Berlin, in der Esmarchstraße im nördlichen Prenzlauer Berg, ein immerhin siebengeschossiges Wohnhaus als Baulückenschließung fertig gestellt worden. Die Architekten Tom Kaden und Tom Klingbeil haben mit einer kreativen Interpretation der Bauordnung einen massiven urbanen Holzbau geschaffen, wobei es ihnen nicht um einen ästhetischen Imperativ ging – dem Haus sieht man gar nicht an, dass es aus Holz ist –, sondern um die gleichsam selbstverständliche Verwendung eines Rohstoffs mit vorteilhafter Ökobilanz (siehe auch der architekt 6/08 S.93).

Schließlich muss die Aufgabenstellung selbst jeweils hinterfragt werden. Unsere Gesellschaft neigt dazu, Fragen des baulichen Bedarfs auf eine bestimmte, wie auch immer geartete architektonische Antwort zu verkürzen. Demgegenüber braucht es heute den nicht zuletzt intellektuellen Umstieg auf Systeme, die ganz anders aussehen als bisher, aber die gleiche, womöglich sogar bessere Leistung liefern. Dafür wiederum muss man Architektur eher als Organismus denn als Maschine begreifen: Eine Maschine steht der Umwelt in fremder Unabhängigkeit gegenüber; sie vollbringt ihre Leistung nur aus ihrer internen Logik. Ein Organismus dagegen hat einen Stoffwechsel, der ihn mit seiner Umwelt verbindet. Das ist ein wesentlicher Unterschied.

Gleichgewicht finden und halten

All das sind grundsätzliche Erwägungen, wie sich Nachhaltigkeit im Baulich-Räumlichen niederschlägt. Gesicherte und eindeutige Antworten auf die Frage, wie ökologische Architektur aussieht, gibt es dabei nicht. Was ansteht, gleicht eher einer Gratwanderung. Einerseits dürfte eine gewisse Entsagung im Lebensvollzug künftig unvermeidbar sein. Andererseits muss baulich-räumlich wohl nicht alles grundstürzend anders gemacht werden. Der Architektur kommt die Aufgabe zu, die Kluft zwischen einer Askese, die der ökologische Purismus diktiert, und unserem Dasein, das Behaglichkeit, Komfort und Bequemlichkeit – zumindest bis zu einem gewissen Maße – zwingend voraussetzt, zu schließen. Das Gleichgewicht zu finden und zu halten, dürfte demnach das Entscheidende sein. Zum einen braucht ‚nachhaltiges Bauen’ endlich eine überzeugende sinnliche Präsenz. Zum anderen müssen bestimmte Traditionsbestände der Architektur revitalisiert werden. Das meint weniger ein überkommenes Stil- und Formenrepertoire als vielmehr haushaltendes Wissen und kongeniale Kreativität im Umgang mit Ort, Klima und Material.

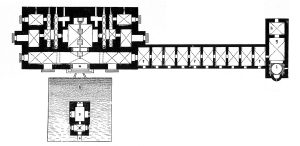

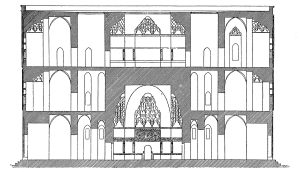

In der vorindustriellen Zeit war Bauen zwangsläufig klimagerecht. Dies ist ablesbar an den regional unterschiedlichen Bauweisen. Ein Gebäude in Griechenland war anders strukturiert als eines in Skandinavien. In den Bergen baut man anders als am Meer. Geometrie, Farbgebung, Fensterflächen, Dachformen, aber auch Grundrissgestaltung waren an die herrschenden Klimabedingungen so weit wie möglich dergestalt angepasst, dass mit geringem Energieeinsatz ein möglichst hoher Komfort für die Gebäudenutzer erwuchs. Traditionelle Alltagsarchitektur, wie sie überall auf der Welt bis tief in unser Jahrhundert hinein existierte, wird äußerlich von der Form und den örtlich verfügbaren Baustoffen geprägt. Betrachtet man sie unter dem Gesichtspunkt des Energiesparens, so entpuppt sie sich in der Regel als meisterhaft durchdacht und wirkungsvoll. So weist etwa die Halbkugel des Iglu, der Schneehütte der Eskimos, die kleinste Oberfläche bei gegebenem Rauminhalt auf und somit den geometrisch geringst möglichen Wärmeverlust. Aber auch der alpine Bauernhof manifestiert sich als Musterbeispiel für solches, dem lokalen Klimaerfordernissen angepasstes Bauen: Es gehorcht einer breiten Palette an Anforderungen, indem es Topographie, Vegetation und Gewohnheiten einbezieht: nach Süden gerichtet (für passive Solarnutzung), oft in einen Hang eingebettet, kleine und gedrungene Hausform bevorzugend, wärmedämmender Heuboden, Nadelbäume und Hügel als Windbrecher, Vorratsräume vielfach im Erdboden.

Nun soll hier weder einem romantisierenden Traditionsverständnis das Wort geredet noch der Eindruck erweckt werden, dass dies unmittelbar übertragbar wäre. Selbstverständlich waren die Ansprüche damals, verglichen mit heute, minimal. Damit aber auch der Energiebedarf. Und: Vorhandene Energiequellen wurden bestmöglich genutzt. Was man freilich zur Kenntnis nehmen sollte, ist, dass der Blick auf ein Ganzes in unserer zur (Über-)Spezialisierung neigenden Welt tendenziell verloren geht. So haben etwa die Fortschritte in der Klimatechnik im 20. Jahrhundert dazu geführt, dass Gebäude jedweder Architektur in jeder Klimaregion dieser Erde unabhängig vom Außenklima gebaut werden konnten. Der Architekt entwirft und anschließend installiert der Haustechniker soviel Technik, wie benötigt wird, um ein angeblich angenehmes Klima im Inneren zu schaffen. Was zunächst ein Segen scheint, erweist sich schnell als Fluch, wenn sich nämlich herausstellt, dass die Technik häufig doch überfordert ist, die Betriebskosten in die Höhe schnellen und oder mit dem „Sick-Building-Syndrom“ ein neues Krankheitsbild auftaucht.

Zugleich bewirkte diese Entwicklung eine fast völlige Trennung der Arbeit von Architekt und Haustechniker. Das aber ist entschieden der falsche Weg. Denn es geht nicht an, Fragen der Nachhaltigkeit an einzelne Spezialisten weiter zu delegieren oder als Aufgabe von einzelnen Fachingenieuren zu begreifen. Oder etwa darauf zu vertrauen, dass die Technologie, etwa die der Brennstoffzelle, es schon richten werde. Andererseits bringt es wenig, nur auf exzeptionelle Öko-Avantgarde-Projekte zu setzen, die als strahlende Leuchttürme fungieren und als Blaupausen missverstanden werden. Vielmehr sind praktische Beispiele vorzuführen, muss der Gebrauch von kostengünstigen, bereits gängigen und bewährten Technologien im Lebensalltag vieler bewiesen und anschaulich gemacht werden.

Kein Nachhaltigkeits-Stil

Nur wenn es gelingt, ein neues, Identität stiftendes Bild vom Bauen und Wohnen zu formulieren, in dem das Streben nach einem angenehmen Leben mit den Grenzen seiner natürlichen Grundlagen versöhnt ist, kann das ökologisch Notwendige auch politisch machbar, kann es mehrheitsfähig werden. Dafür aber muss das Rad gar nicht neu erfunden werden: Denn durch die komplizierten und umfangreichen Ökobilanzbewertungen von Gebäuden, die seit Anfang der siebziger Jahre durchgeführt und stetig verfeinert werden, gelangen wir zu dem Ergebnis, dass die ursprünglichen Werte guter Baukunst am nachhaltigsten sind: Konzeptionelle Vorüberlegungen, sorgfältige Planung, ausgereifte Details, sinnige und stimmige Kontexte! Und dies gilt sowohl im Städtebau als auch in der Architektur.

Das Wesen der Architektur wird heute weniger denn je von ihrer physischen Gestalt bestimmt. Materialien stehen im, von lokalen oder regionalen Bedingungen losgelösten Überfluss zur Verfügung, ebenso die wählbaren Techniken. Allerdings darf eine Architektur, die wahrhaft nachhaltig sein will, sich nicht in technischen Ansätzen oder innovativen Bauprodukten erschöpfen. So wie etwa Vakuumisolationspaneele keineswegs alle tektonisch-proportionalen und stadträumlichen Probleme der Wärmedämmung zu lösen vermögen, so ist auch mittels Geothermie kaum zu erwarten, dass die Architektur von weiteren Nachhaltigkeitsanforderungen frei gestellt sei. Die jüngere Geschichte zeigt, dass der Erfolg technischer Innovation janusköpfig ist: Er lieferte den Beschwichtigungstaktiken der Politiker gegen die Warnungen vor Umweltkatastrophen vorzeigbare Argumente, ohne dass das System hätte in Frage gestellt werden müssen. Indem er sich sogar zu einem volkswirtschaftlichen Zweig ausbauen ließ, wurde er Teil der Wachstumsideologie, der der ökologischen Bewegung eigentlich mit dem Gegenmodell der Kreislaufwirtschaft entkommen wollte. Das sollte man nicht vergessen.

Einen Nachhaltigkeits-Stil freilich gibt es nicht. Und wird es auch in Zukunft nicht geben. Ein solches Bauen verlangt keine einheitliche Ästhetik und keine allgemeinverbindlichen Regeln, es sei denn diejenigen eines vernünftigen, die Umwelt nicht zerstörenden (zumindest nicht beeinträchtigenden) Verhaltens. Wissen muss man aber auch, dass Architektur als räumliches System nach wie vor Ordnungsaufgaben innerhalb der Gesellschaft übernimmt. Allerdings hat sie sich ihrer Verantwortung neu – und komplexer als bisher – zu versichern.

Dr. Robert Kaltenbrunner (*1960) studierte Architektur an der TU Berlin und ist Autor zahlreicher Artikel zum Thema Architektur, Stadtbau und Ökologie. Robert Kaltenbrunner lebt und arbeitet in Bonn und Berlin.

Dieser Text wurde zum ersten Mal publiziert in der architekt 3/09 zum Thema Ästhetik und Ökologie. Aufbruch in eine klimatische Moderne.