Bauen in Bewegung und Selbstreflexion in Kooperation

Von Gabu Heindl

Angesichts heutiger wirtschaftlicher und ökologischer Krisen hat sich in der Architektur, sowohl in der Praxis als auch im Diskurs, ein wiedererwachtes Problembewusstsein verbreitet. Die Klimakatastrophe, die Wohnungskrise, die sich offensichtlich steigernde ungerechte Ressourcen- und Raumverteilung wirken sich in der Architektur aus: Eine ethische Ausrichtung ist zurück, Architekturschaffende suchen nach dem Sozialen, Werthaltigen und Richtigen. Studierende fragen sich, was für eine sinnvolle Rolle Architektur in Zukunft spielen kann, und die soziale Frage beschäftigt viele Akteurinnen und Akteure: Im universitären Rahmen wie auch in der publizierten Architekturproduktionswelt werden etwa für Geflüchtete und Obdachlose Minimalräume konzipiert, sollen Kleinstwohnungen und shared spaces für leistbares Wohnen für die wachsende Anzahl an wohnungssuchenden Menschen mit immer weniger Mitteln sorgen. Oft laufen diese Projekte unter „soziale Architektur“ und im Kontext einer humanitären Ethik.

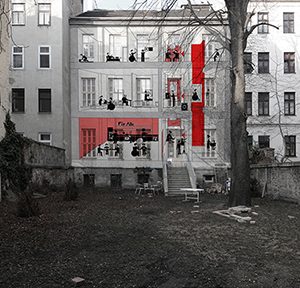

SchloR | Schöner leben ohne Rendite, Räumungen, Raiffeisen. Projekt des Syndikatsmodells habiTAT: ehrenamtlich verwaltete Genossenschaft zur Schaffung und Erhaltung von bezahlbarem Wohnraum (als Dachverband wie Mietshäusersyndikat in Deutschland), Projektentwicklungsunterstützung und Planung: GABU Heindl Architektur

Eine humanitäre Ethik in der Architektur, die sich in der räumlichen Versorgung von Benachteiligten materialisiert, steht einer Planung für das Existenzminimum nahe, wie sie schon in den 1970er-Jahren zurecht von Giancarlo de Carlo kritisiert wurde, und zwar als eine Praxis, die zu wenig hinterfragt. Sozialreformerische Architektur stellt zwar die Frage nach dem „Wie?“ – also etwa wie der Grundriss einer Kleinstwohnung noch mehr Menschen beherbergen könnte –, vermeidet oder vergisst dabei aber die wichtigeren Fragen nach dem „Was?“, „für wen?“, „Warum?“. Versorgungsleistungen durch Architektur, wie etwa „ein Dach über dem Kopf“ für Geflüchtete, ein Internet-Kiosk für Wohnungslose, ändern zwar etwas an der unmittelbaren Situation der Menschen, allerdings nichts an den grundsätzlichen Bedingungen, die diese zuallererst in die jeweilige Zwangslage bringen – und vor allem in der Zwangslage halten. Wenn sich Architekturschaffende heute um ein temporäres Obdach für Obdachlose kümmern, könnte das, bei allen gutgemeinten Absichten, im schlimmsten Fall weiter ein System stützen, von dem Peter Marcuse treffend meinte: „Homelessness exists not because the system is failing to work as it should, but because the system is working as it must.“

„Soziale Architektur“ in diesem Sinn bezieht eine rein ethische Position. Gegenüber einer reinen Ethik möchte ich aber einen politischen Zugang formulieren, der zum einen das Diktat des Ökonomischen, insbesondere der Profitwirtschaft, infragestellt, und der darüber hinaus Machtverhältnisse ins Visier nimmt. Es geht also um mehr als ein architektonisches Pendant zur Sozialarbeit, um mehr als Versorgungstechniken zum „Existenzminimum“. Der radikaldemokratische Ansatz in Sachen Politik, den ich vertrete und hier kurz erläutern werde, geht auch über die generelle Frage von Verteilungsgerechtigkeit hinaus. Denn er impliziert die „Machtfrage“, wie man früher gesagt hat, oder in anderen Worten: Fragen von Ermächtigung – empowerment – derer, die „nicht zählen“. Es geht also auch um die demokratische Erweiterung von Spielräumen für populare Handlungsmacht.

Ich will zwar nicht auf den bloßen, starren Gegensatz zwischen Ethik und Politik hinaus, sondern eher auf eine Vermittlung zwischen diesen Antrieben und Diskursen. Dennoch scheint es mir sinnvoll, zunächst von sehr strengen, tendenziell puristischen Sichtweisen auf den Gegensatz von Ethik und Politik auszugehen, wie es sie sowohl in der politischen Philosophie als auch im politischen Architekturdiskurs gibt. Eindrücklich formulierte etwa der einflussreiche kommunistische Architekturtheoretiker Manfredo Tafuri in den 1970er-Jahren, dass jeder Versuch, mittels Architektur die Gesellschaft zu verändern, unausweichlich einem kapitalistischen Konzept von Stadt zuarbeite. Er sah keinerlei Möglichkeit, grundlegende Kritik mit Architekturproduktion zu verbinden. Denn indem der avancierte Kapitalismus Stadtplanung und Architektur funktionalisiere, so Tafuri, werde diese bestenfalls zu einem Ausgleichsmechanismus für soziale Machtverhältnisse. Anstatt am Ursprung der Ungleichheit anzusetzen, kompensieren Architektinnen und Architekten diese immer nur durch ihre Kreativität bei der „humanitären“ Gestaltung: „They rebel at the extreme consequences of the processes they helped set in motion. What is worse, they attempt pathetic ‚ethical‘ relaunchings of modern architecture, assigning to it political tasks adapted solely to temporarily placating preoccupations as abstract as they are unjustifiable.“ (Tafuri 1976: 178)

Mit dem postmarxistischen Philosophen Jacques Rancière haben wir in jüngerer Zeit einen Denker vor uns, der sich für eine Theorie radikaler Demokratie starkmacht und dabei mit Ethik als Handlungsorientierung in der Gesellschaft streng ins Gericht geht. Für Rancière ist demokratische Politik immer ein Bruch im Ablauf der (kapitalistischen) Herrschaft; insofern ist sie etwas Riskantes – sie ist die unvorhergesehene, oft überraschend auftretende Agency derer, die in der vorherrschenden sozialen Einteilung „nicht zählen“. Die Ethik hingegen ist in Rancières Sichtweise der Diskurs, der nur auf die Risiken solcher politischer Ermächtigung hinweist und in Rechnung stellt, wie viel an Leid die politischen Utopien der Moderne bewirkt hätten. Während die Politik die Austragung sozialer Konflikte bejaht, so Rancière, mahnt die Ethik zur Vorsicht, zum Maßhalten. Insofern ist sie für ihn geradezu antipolitisch.

Damit landen wir aber vielleicht in einer Pattsituation. Aus dieser kann uns ein weiterer radikaldemokratischer Politik-Philosoph herausführen, nämlich Oliver Marchart mit seinem Konzept der politischen Ethik: Marchart verwirft Ethik nicht grundsätzlich, sondern geht über die Entgegensetzung von Konflikt-Politik einerseits und einer „reinen“ Ethik andererseits hinaus, indem er die beiden verbindet. Politik kann, so Marchart, nicht ethisch sein, weil sie immer ein Ziel verfolgt, ein kollektives Projekt durchsetzt. Politik kann allerdings durch eine politische Ethik, im engen Sinn eine demokratische Ethik, erweitert werden. Denn diese hält zwar die Zielverfolgung aufrecht, bringt dabei aber ein Moment von Selbstreflexion und Selbstkritik mit ein.

Intersektionales Stadthaus mit dem Verein für die Barrierefreiheit in der Kunst, im Alltag, im Denken, Wien 2016. Planung bis zur Schnittstelle Umbau / Selbstbau durch die Vereinsmitglieder: GABU Heindl Architektur

Dieses Moment von ethischer Selbstreflexion als ein Element demokratischer Politik scheint mir ergiebig insofern, als es nämlich das Infrage-Stellen der Rolle als Architektin in politischen Prozessen betrifft. Die eine Seite davon ist die Zusammenarbeit mit politischen Bewegungen. Hier stellt der ethische Selbstreflexionsimpuls, auf den es ankommt, die eigene hierarchische Position infrage, den eigenen Status als Expertin, den eigenen Klassenstatus als Gebildete, aber auch die Identität der Disziplin, den Bestand an Gelerntem und den Habitus als Architektin. Diese Ethik der Selbstreflexion betrifft Fragen wie: Welche Machtansprüche bringt Planung mit sich? Wen und was bringt Planung zum Schweigen, wem ermöglicht sie ein Sprechen? Diese Fragen sind nicht als Appell an den guten Willen des Individuums gemeint – à la „Sei nicht so rücksichtslos in deiner Planung oder Politik“. Diese Fragen stellen sich nicht beim ethischen Blick in den Spiegel, sondern werden unweigerlich im Kollektiv mit anderen relevant; politisch gesehen, im Kontext von politischen Initiativen und Bewegungen: also bei der Ausübung architektonischer Tätigkeiten im Zusammenhang von Projekten sozialer Bewegungen, wie Klimaaktivismus, Mietshäusersyndikate, Obdachlosen- und Migrantinneninitiativen, Queer-Kontexte. Unsere Tätigkeit bei GABU Heindl Architektur findet beispielsweise mit der Mietshäusersyndikatsgruppe SchloR beim Entkapitalisieren von urbanem Wohn- und Arbeitsraum statt oder in Kooperation mit dem Verein für die Barrierefreiheit in der Kunst, im Alltag, im Denken am „Intersektionalen Stadthaus“, eine Art Einküchenhaus für Menschen mit intersektionalen Diskriminierungserfahrungen: ob im Rollstuhl, queer, People of Colour, Menschen mit oder ohne Aufenthaltsdokumente – für sie alle soll es möglichst keinerlei Barrieren zu selbstbestimmtem Wohnen geben. Beides sind Projekte, für die die Bewohnenden kein Eigenkapital brauchen. Kurz: Ethische Selbstreflexion im politischen Rahmen sieht Wohnungslose nicht als zu Versorgende, sondern als Bündnispartnerinnen sowie -partner im Kampf um ein gutes Leben, die allesamt das gleiche Recht auf Wohnen besitzen, für das Architektur sich engagieren kann (und soll).

Ministarstvo prostora—Ministry of Space: Ne da(vi)mo Beograd—Don’t let Belgrade D(r)own, Foto: Marko Rupena

Als Teil politischer Projekte von Bewegungen kann Architektur die Bandbreite ihrer Äußerungsmöglichkeiten einbringen: von Kritik als paper architecture über Bildproduktion bis zur Umsetzung von (um-)baulichen Maßnahmen oder städtebaulichen Konzepten. Wichtig aber ist, dass Architektur, die sich im radikaldemokratischen Sinn als politisch versteht, nicht einfach Dienstleisterin oder Geschäftspartnerin von Bewegungsinitiativen ist, sondern in Kooperations- und Kommunikationsprozesse eintritt. Damit das möglich ist, muss ein gewisses Maß an Selbstreflexion vorher dafür sorgen, dass die jeweilige Architektur-Akteurin überhaupt mit Bewegungen in Kontakt kommt und vice versa. „Bewegungsnahe Architektur“: Beispiele dafür sind die Architektin Iva Čukić mit ihrem Engagement im Rahmen der Protestbewegung „Don’t Let Belgrade D(r)own“ oder auch ASH – Architects for Social Housing in London, die sich mit Anti-renoviction-Protesten solidarisieren und Alternativprojekte für Abriss-bedrohte Sozialwohnbauten entwickeln. Solche Nähe impliziert Erfahrungen von Vertrauen, Sympathie, geteilte Anschauungen und Werte. Das sind eben keine utilitaristischen Kriterien (im Sinn von: „Willst du den ‚Super-Auftrag‘ von einer Protestbewegung, dann gehe möglichst wild gestylt auf linke Partys“), sondern Fragen nach einer Haltung und einer Sicht auf sich selbst. Sofern sich das an Werten und Normen misst, sind das eben ethische Kriterien.

Das Bewegungsmoment ist die eine Seite des radikaldemokratischen Handelns. Im Ausloten von Spielräumen aber, die ohnehin gering sind, zählt jeder noch so kleine Schritt, jeder Spielraumgewinn. Hegemoniepolitisch betrachtet, können radikaldemokratische Projekte es sich nicht leisten, auf irgendeine Handlungsoption zu verzichten – also auch nicht auf die Zusammenarbeit mit Institutionen, Verwaltungen, Interessenvertretungen oder auch gewissen Teilen des Kapitals, wenn der Sache dienlich. Innerhalb einer solchen Kooperationsbereitschaft macht es einen großen Unterschied, ob man an öffentlichen Aufträgen oder an Public Private Partnership-Projekten arbeitet, ob mit Genossenschaften an sozialem Wohnbau oder mit privatwirtschaftlichen Konsortien an Wohnungen für Investitionszwecke. Wobei leider meist in beiden Fällen die Wohnungen auf ein Existenzminimum optimiert werden, nicht wegen der Klimakrise, nicht aus Selbstbestimmung der Bewohnenden, sondern ausschließlich aus ökonomischen Optimierungsgründen – spätestens hier zeigt sich eine Grenze im Kooperieren.

Eine radikaldemokratische Praxistheorie bezieht in Hinblick auf Zusammenarbeit also keine Entweder-oder-Position, sieht neben der Arbeit in und mit Bewegungen auch die Arbeit in und an Institutionen als relevant an, um demokratische Alternativen zum ökonomischen Dogma zu entwickeln (hier kommt besonders die Radikaldemokratie-Theorie von Chantal Mouffe zum Tragen). Diese Bereitschaft, in administrative und institutionell vermachtete Prozesse involviert zu werden, bedeutet auch, den Anspruch einer puristischen Ethik völliger Unkompromittiertheit fallen zu lassen. Also: keine Angst vor „dirty hands“. Zugleich aber ist klar, dass solches Kooperieren Risiken in sich birgt: nämlich, dass man vom Pragmatismus zu einer Art Zynismus oder zumindest zur Saturiertheit übergeht; dass man, so das allzu vertraute Bild, in administrativen Institutionen oder privatwirtschaftlichen Zusammenhängen aufgeht, weil es „passt“ (und weil man dabei auch Größeres bauen kann und mehr verdient als in queeren oder antikapitalistischen Bewegungskontexten). Hier sollten wir einen Gerechtigkeitsanspruch aufrechterhalten. Ethisch gesehen geht es darum, das eigene Handeln immer wieder nach diesem Anspruch zu überprüfen.

Ein Beispiel für die „Zweifronten“-Tätigkeit radikaldemokratischer Architektur – zugleich im jetzt Möglichen und im Darstellen von Alternativen – ist das britische Architekturbüro muf: Inmitten der neoliberalen Architekturlandschaft Londons setzen Liza Fior und ihre Partnerin Katherine Clarke darauf, in kommerziellen Projekten „einen Fuß die Tür zu kriegen“ für die, die nicht eingeladen waren – sie nennen es „Wedging the Door Open and Deep Hanging Out“. Als Architektin dran und drin bleiben, um sich innerhalb der Projekte, auch wenn sie neoliberal gerahmt sind, für Rechte und Planungsinteressen von Marginalisierten (Nicht-Eingeladenen) zu engagieren. Aus architekturtheoretischer Perspektive konzeptualisiert Petra Ceferin in The Resistant Object of Architecture eine „architecture of piercing affirmation“, Architektur der Affirmation bei gleichzeitigem Durchlöchern der herrschenden Machtformationen: „affirmation of the specific way of working of architecture, which according to its structural logic is working within the conditions of the given world irrespective of these conditions. It works by piercing them from within.“

Wie aber sind für eine politisch engagierte Architektur das Pragmatische – das, was bei der Demokratisierung als machbar im Raum steht – und das Utopische – ein großes Gerechtigkeits-Ziel – zueinander vermittelbar? Ein Einstieg in dieses Problem ist die Forderung: Gegenwärtiges Handeln soll die utopischen Möglichkeiten, schlichter gesagt: die noch unbekannten zukünftigen Möglichkeiten, nicht „verbauen“. Das betrifft nun Fragen von Bauen und Nicht-Bauen. Und es bringt uns wieder zur politischen Ethik des Selbst-Infragestellens. In deren Rahmen schlage ich vor, im Feld der architektonischen Tätigkeiten das Nicht-Tun als eine Tätigkeit zu verstehen – ein Nicht-das-Tun, was erwartet wird, aber auch ein wirklich tätiges Unterlassen. Denken wir das anhand von Architektur im Kontext der Klimakrise durch: Die Klimakatastrophe verändert die Bedingungen dahingehend, dass ressourcenverbrauchendes Bauen noch weniger als bisher als sinnvolle Praxis erscheint; vielmehr sind Formen des Um- und Weiterbauens angebracht – bis hin zum Nicht-Bauen. Wenn das Nicht-Bauen Teil der Architektur wird, dann muss sie sich ein Stück weit selbstreflexiv von dem distanzieren, was Teil ihrer Identität ist: bauen und bauen wollen. Ein Beispiel einer aktiven Distanzierung von der üblichen – der „Architektur-Identität“ und dem Bauen-Wollen entsprechenden – Handlung ist das berühmt gewordene Projekt für den Place Léon Aucoc in Bordeaux von Lacaton Vassal, die nach einer intensiven Studie zum Platz eine Neugestaltung ablehnten. Sie haben also nicht nicht gearbeitet, sondern erst das Ergebnis ihres Tuns beinhaltete ein Nicht-Tun. Nichts zu bauen ist also keineswegs Passivität oder Geruhsamkeit: Es geht nicht um ein Sich-Raushalten (also nicht um eine Ethik der „sauberen Hände“) und auch nicht um das „I would prefer not to“ von Melvilles Bartleby. Vielmehr ist das Aktive am Nicht-Tun, seine demokratische Ethik, einem Offenhalten möglicher Zukunft verpflichtet. Das ist kein generelles Plädoyer dafür, dass Architektinnen und Architekten möglichst gar nichts mehr tun sollen. Es heißt allerdings, dass wir die „Schließungen“, die eine architektonische Lösung immer mit sich bringt, problematisieren sollten; also im Gestalten von Zukunft das Gepäck an Vorausbestimmungen, an „Verbauungen“, das wir dieser Zukunft mitgeben, kritischer sehen als bisher und Möglichkeiten des Offenhaltens stärker ausloten.

Einmal mehr geht es bei diesen Forderungen einer demokratischen Ethik nicht um ein Alles-oder-Nichts, sondern um eine Doppelstrategie, die beides im Blick halten und ständig neu abwägen muss: die Perspektive demokratischer Ermächtigung aufrecht zu halten, zugleich aber im gegenwärtig Möglichen tätig zu sein, was die Erweiterung von Demokratisierungsspielräumen anbelangt. Das Nicht-Tun als Teil des Nicht-Abschließens ist ein aktives Offenhalten für Zukunft, für die, die kommen: Also einerseits für „kommende Gerechtigkeit“, von der eine ethisch anspruchsvolle Demokratietheorie im Anschluss an Derrida spricht, und zugleich, konkreter gesprochen, für diejenigen, die noch nicht da sind: die nächsten Generationen, die einen lebbaren Planeten vorfinden möchten, oder auch Migrantinnen und Migranten, Zuziehende, neue Akteurinnen und Akteure im Gesellschaftlichen.

Das entspricht in einigem dem in klassisch linker Ausdrucksweise so benannten Gegensatz von Sozialreform und Revolution: Für Rosa Luxemburg waren Reformen wichtige (Fort-)Schritte, kleine Siege, innerhalb des Kapitalismus; zugleich aber durfte eine umfassende Veränderungsperspektive (bei ihr: Revolution) nicht aus dem Blick geraten, es ging ihr darum, die kleinen Schritte in die große Richtung zu lenken. Kleine Schritte können das Terrain so verändern, dass das große Ziel anders sichtbar wird (wobei Tafuri einwenden würde, dass durch kleine Schritte das Ziel verunklärt, also weniger sichtbar wird). Als hegemoniepolitisch denkende Architektin möchte ich an die kleinen Schritte glauben, allerdings eben nicht in einer „sozialarbeiterischen“ Definition. Denn diese Schritte sollen den Weg in eine andere Zukunft, zu einer Alternative, die heute noch nicht möglich ist, nicht abschließen, sondern offenhalten.

Im Kontext dieser radikaldemokratischen Orientierung auf das Kommende mit ihrem Anteil an Ethik ist pragmatisch-utopische Architektur offen für eine Utopie, die Architektinnen und Architekten auch produzieren können. Denn was ist Architektur anderes als Alternativen zu Gegebenem zu imaginieren? Im radikaldemokratischen Kontext ist Planung keine instrumentelle Aufgabe im Sinn des „Wie?“ (nicht, wie die Praktiken zum „Existenzminimum“, innerhalb der gegebenen Realität dienend), sondern bleibt am „Warum?“ und „Wozu?“ dran, involviert sich mit und in Bewegungen, mit Akteurinnen und Akteuren in konkreten Situationen, schmiedet Allianzen mit Betroffenen und kämpft um Spielräume, letztlich damit auch für die Möglichkeit einer anderen Architektur.

Prof. Dr. phil. Gabu Heindl ist Architektin, Aktivistin und Stadtplanerin mit Bürositz in Wien. Sie lehrt als Professorin für Städtebau in Nürnberg und an der Architectural Association in London. Mehr zu Publikationen und Projekten unter www.gabuheindl.at.

Literatur

Čeferin, Petra: The Resistant Object of Architecture. A Lacanian Perspective. London / New York 2021.

De Carlo, Giancarlo: Architecture’s Public, in: Peter Blundell-Jones / Doina Petrescu / Jeremy Till (Hrsg.): Architecture and Participation, New York 2005.

Fior, Liza: Don’t make it sound heroic; that’s why, we have put the key-note last, in: Gabu Heindl / Michael Klein / Christina Linortner (Hrsg.): Building Critique. Architecture and its Discontent, Leipzig 2019.

Heindl, Gabu: Stadtkonflikte. Radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung, Wien 2020.

Marchart, Oliver: Die politische Differenz, Berlin 2010.

Marcuse, Peter: Neutralizing Homelessness, in: Socialist Review, Heft 1 / 1988.

Mouffe, Chantal: Agonismus. Die Welt politisch denken, Berlin 2014.

Luxemburg, Rosa: Sozialreform oder Revolution? (1899), Berlin 1982.

Rancière, Jacques: Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt am Main 2002.

Tafuri, Manfredo: Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, Cambridge, Mass. 1976.