Klein statt Groß

Von der Wichtigkeit des Hinterfragens

Van Bo Le-Mentzel (*1977), geboren in Laos, wuchs in Berlin auf, wo er an der Beuth Hochschule für Technik Architektur studierte. Bekannt wurde er unter dem Motto „Konstruieren statt Konsumieren“ mit der Entwicklung der Hartz-IV-Möbel zum Selbstbau mit geringem Kostenaufwand. 2015 initiiert Van Bo Le-Mentzel die Tiny House University als ein Berliner Kollektiv aus Gestaltern, Bildungsaktivisten und Geflüchteten, 2017 stellt er die ‚100-Euro-Wohnung‘ vor: eine Wohneinheit, die als ‚Tiny House‘ Teil eines gemeinschaftlichen Wohnens sein soll, das er ‚Co-Being House‘ nennt. Menschen sollen dabei gemeinsam unter einem Dach in einzelnen Wohnungen leben, von denen die Kleinste nur 100 Euro Miete pro Monat kosten soll. Bis März 2018 kuratiert Van Bo Le-Mentzel den Bauhaus Campus Berlin auf dem Gelände des Bauhaus-Archivs, der als künstlerisches Experiment Möglichkeitsräume für demokratische Utopien von Menschen mit und ohne deutsche Staatsangehörigkeit schaffen soll. Akteure aus Design, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft studieren und forschen auf einem temporären Campus, alle beteiligten Projekte sind in ‚Tiny House‘-Strukturen organisiert. Mit Van Bo Le-Mentzel führt David Kasparek ein Gespräch, Impressionen vom Bauhaus Campus Berlin liefert Elina Potratz.

David Kasparek: Sie haben viel ausprobiert, waren mit Pseudonymen wie Prime, Prhyme und Prime Lee als Rapper und Moderator aktiv, haben in der Fernsehserie „KTI – Menschen lügen, Beweise nicht“ den David Lee gegeben. Warum haben Sie sich schließlich doch mit Architektur beschäftigt?

Van Bo Le-Mentzel: Was mir daran gefällt, ist der gesellschaftliche Status. Es gibt kaum einen Beruf, der so angesehen ist, wie der des Architekten. Das Wort eines Architekten hat ein anderes Gewicht als das eines Designers oder Klempners. Das andere ist, dass man als Architekt eine Sprache, eine ‚Grammatik‘ lernt: Man weiß, wie man mit Raum verführen kann. Aber, das ist wie bei Star Wars die ‚dunkle Seite der Macht‘, man lernt natürlich auch, wie man Leute damit manipulieren kann. Das ist mit der europäischen Tradition des Bauhauses und des Werkbundes verknüpft. Die hatten etwas sehr pädagogisches an sich: Man wollte mit der Architektur bis hin zum Möbeldesign beeinflussen, wie die Menschen sitzen, essen und schlafen, wie sie Familie zu organisieren haben, wie und wo sie arbeiten. Ich denke, nach den Jahren in dieser Architekturtradition gibt es zum ersten Mal die Idee, dass wir Architekten doch nicht allwissend sind. Architekten kommen inzwischen weg von der Rolle des Fachplaners hin zu der des Mediators. Wir Architekten sind auch Vorbild und müssen zeigen, was andere sich noch nicht vorstellen können. Zum Beispiel, dass man auf Rädern leben könnte, oder auf kleinem Raum, oder dass es auch Deckenhöhen von nur 1,60 Meter geben kann. Diese Mischung aus Vermittler und Vorbild hat mich gereizt.

Ein nebliger, kalter Wintertag in Berlin. Direkt am Landwehrkanal, gegenüber der CDU-Bundesgeschäftsstelle, befindet sich das Bauhaus-Archiv, in dessen Außenanlage trotz des unwirtlichen Wetters zahlreiche Menschen umherlaufen. Sie bewegen sich auf dem sogenannten Bauhaus-Campus, einer lockeren Ansammlung von Bauwagen-ähnlichen Holzhäuschen auf PKW-Anhängern, in denen Kreativschaffende seit einem dreiviertel Jahr recht ambitionierte und mehr oder weniger konkrete Ziele verfolgen. Die mobilen Häuschen, die sogenannten Tiny Houses mit maximal zehn Quadratmeter Grundfläche, sind der räumliche und konzeptionelle Ausgangspunkt des Projekts. Sie sollen als Wohnhäuser und Arbeitsräume dienen, in denen alles Notwendige auf kleinstem Raum untergebracht ist. Es ist das Besinnen auf das Wesentliche, unter dessen Voraussetzung die Akteure hier nach „gerechteren Formen des Miteinanders“ suchen und damit „globalen Herausforderungen“ begegnen wollen.

Sehen Sie sich in einer bestimmten architektonischen Tradition?

Ich habe mein eigenes Bild vom Architekten in den letzten Jahren häufig hinterfragt: es hat sich gewandelt. Ich sehe mich schon als Teil des Bauhaus-Erbes. Wenn Gropius oder Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gerrit Rietveld und wie sie alle heißen, heute noch leben würden, was würden sie dann machen? So wie damals Mart Stam mit Gasrohren experimentiert hat, um einen Stuhl zu erfinden, der keine Beine mehr hat, würden diese Architekten heute wahrscheinlich mit dem Internet experimentieren, oder mit Krypto-Währung, mit Block-Chain-Technologie, Crowd-Funding, Künstlicher Intelligenz, oder mit neuen Werkstoffen. Die Bauhäusler von heute heißen Steve Jobs, Elon Musk oder Jay Shafer, der Begründer der ‚Tiny House‘-Bewegung.

Wo sehen Sie zum Beispiel die demokratischen Ideen der frühen Bauhäusler bei Steve Jobs, dem verstorbenen Gründer des Tech-Giganten Apple?

Steve Jobs war natürlich ein Unternehmer und kein Samariter. Aber er war getrieben davon, wie Dinge aussehen sollten. Zum Beispiel bei der Schrift. Er hätte uns ja auch – wie Bill Gates – mit billigen Schriftkopien auf seinen Computern abspeisen können. Aber es war ihm wichtig, dass es die Helvetica ist, dass die Futura dabei ist – und dass sehr viele Menschen Zugriff haben auf diese Schönheiten. Da sehe ich Parallelen.

Jobs war sicher an Schönheit interessiert. Die Frage in diesem Zusammenhang ist aber: Was ist gute Gestaltung? Sind Apple-Produkte gut gestaltet, weil sie oberflächlich unbestritten schön und in der Bedienung intuitiv sind, oder sind sie Beispiele für schlechtes Design, weil sie hermetische Systeme darstellen, die Daten der Nutzerinnen und Nutzer abgreifen und diese – mit dem Hinweis auf ein Mehr an Nutzerfreundlichkeit und -bequemlichkeit – letztlich in ihren Freiheiten einschränken?

Diese Zeit haben wir doch verarbeitet. Wir wissen eigentlich, dass wir nicht mehr von ‚gutem Design‘ sprechen wollen. Mit Hitler in unserer Geschichte macht es keinen Sinn mehr, über ‚gutes Design‘ zu sprechen. Designer und Architekten können heute eigentlich nicht mehr sagen, was ein guter Stuhl ist – vor hundert Jahren vielleicht noch… Weil es da noch keine 3D-Drucker gab, kein Wikipedia und keine Baumärkte. Früher konnte man sich nicht einfach einen Stuhl bauen, man musste extra zu einem Tischler gehen, und der wiederum hatte Kontakte zu Förstern wegen dem Holz und so weiter. Heute kann sich jeder einfach alles im Netz bestellen. Mit diesem ‚Wissenswohlstand‘ sind ganz andere Dinge möglich, die der Laie bewerkstelligen kann. Die Rolle des Fachplaners, die des Architekten und Designers, ist heute auf den Prüfstand gestellt. Wozu braucht man eigentlich noch Architekten?

Was meinen Sie: Wozu braucht man sie?

Man braucht sie nicht. Man braucht sie für einige abgehobene Diskussionen. Weil sie die Grammatik beherrschen, wie man Stadt denken kann…

Würden Sie sich selbst, gerade nach Ihren einführenden Worten, denn nicht als jemanden begreifen, der mehr macht als abgehobene Diskussionen zu führen?

Das ist ein wenig ambivalent, nicht wahr?

Total.

Ja. Auf der einen Seite nutze ich das aus, auf der anderen Seite säge ich ein bisschen am eigenen Ast. Den Architekten als Berufsbild gibt es ja noch nicht so lange. Früher hieß es Baumeister oder Dekorateur. Das Berufsbild ändert sich gerade rasant. Jetzt bezeichnen sich plötzlich viele als ‚Info-Architekten‘, Leute, die Webseiten machen, nennen das ‚Website-Architektur‘ oder viele aus der Werbung bezeichnen sich als Architekten, obwohl sie nicht Architektur studiert haben. Diese Einflüsse sind für den klassischen Architekten gut, damit er versteht, dass unsere Welt komplexer ist und dass wir unsere Denkweise weiterentwickeln sollten. Was wir Architekten von Anfang an beigebracht bekommen haben ist, dass man zu einem Ergebnis kommen muss: Am Ende muss es einen Bau geben, und der sollte natürlich funktionieren. Es gibt einen bestimmten Zustand, den man erreichen muss. Wenn diese Parameter nicht erfüllt sind, ist das Werk nicht erfolgreich zu Ende gebracht. So steht es ja in unseren Werkverträgen. Davon müssen wir uns lösen. Ich bin der Meinung, dass ein Gebäude nie fertig ist. Eine Stadt auch nicht. Ein Flughafen ist nie fertig, wird auch nie fertig – wir sollten uns von dem Gedanken trennen, dass man ihn fertig machen kann: BER jetzt eröffnen! Jetzt eröffnen und schauen, was man damit machen kann. Wenn keine Flugzeuge landen können, so können wir tausend andere Sachen damit machen.

Das sind heitere Ausführungen, aber die Idee, dass Architektinnen und Architekten mehr sind, als nur diejenigen, die ein Haus fertigstellen, ist schon vielfach aufgekommen. Beispielsweise in den 1960er- und 1970er-Jahren unter dem damaligen Schulterschluss mit Geisteswissenschaften wie der Soziologie. Das war deutlich erkennbar: als Diplomarbeiten eben keine Entwürfe von Gebäuden mit Plänen und Modellen mehr waren, sondern geschriebene und zu Büchern gebundene Abhandlungen und Untersuchungen. Vielleicht erleben wir wieder verstärkt seit den 2000er Jahren, als eine Art ‚roll back‘, die Konzentration auf Prozesshaftigkeit von Planung und die Untersuchung der Akteure in Stadt und Architektur. Das Hinterfragen der eigenen Aufgaben ist doch seit jeher Teil der Disziplinen Architektur und Design.

Was mich am meisten überzeugt: wenn man sich nicht korrumpieren lässt. Oder positiver ausgedrückt: eine gewisse Integrität. Dass man bestimmten Idealen treu bleibt. Es schließt sich für mich nicht aus, dass man mit der Industrie kooperiert. Ich war früher überzeugt davon, dass jemand, der einen Firmensitz für einen großen Pharmakonzern plant, schon Teil des Systems ist. Ich sehe das inzwischen anders: Die großen Künstler, da Vinci zum Beispiel, haben ja auch für den Klerus gearbeitet – und damit für die Privilegierten und letztlich also für die Ausbeuter –, aber sie haben trotzdem gute Beiträge leisten können. Was mich überzeugt, sind Architekten, die den Mut haben, dem Bauherrn zu sagen: ‚Das mache ich nicht, obwohl du als Bauherr das Geld hast und am längeren Hebel sitzt – nicht mit mir!‘.

Zwischen den Häuschen hat sich eine Menschentraube um einen gut gekleideten Mittvierziger mit hellrotem Schal versammelt. Er erzählt von seinen eigenen Erfahrungen mit dem Wohnen in einem Tiny House: „Durch das Leben auf so kleinem Raum ist mir erst bewusst geworden, wie viel Müll ich produziere, wie viel Wasser ich verbrauche und wie viel Energie beispielsweise beim Duschen ungenutzt verloren geht. Mit diesen Erkenntnissen hatte ich nicht unbedingt gerechnet“. Er sieht darin ein erdumspannendes Problem: „Wenn die ganze Welt den gleichen Lebensstandard anstrebt wie in Deutschland, stoßen wir definitiv an unsere Grenzen. Wir müssen unseren verschwenderischen Umgang mit Ressourcen und Energie überdenken.“ Die Zeit im Tiny House habe ihn für diese Dinge in besonderem Maße sensibilisiert.

Architekten, die über eine hohe Integrität verfügen, sind zu Ergebnissen mit großem gestalterischen Wert gekommen: beispielsweise Shigeru Ban oder in gewisser Weise auch Ernst Neufert. Beide haben zu unterschiedlichen Zeiten darüber nachgedacht, wie Kriegsvertriebene und -überlebende auf geringer Fläche untergebracht werden können. Es gibt eine ganze Reihe von ähnlich gelagerten architektonischen Vorläufern und Nachfolgern. Wo sehen Sie für Ihre heutige architektonische Arbeit Anknüpfungspunkte?

Wie ich erst seit einiger Zeit neu für mich entdeckt habe, sind alle Architekturkonzepte interessant, die die Praxis der Architektur hinterfragen. Die Überzeugung vieler ist, dass es immer Lösungen geben muss – so habe ich es auch gelernt. Und wenn wir Lösungen schaffen, so müssen sie überall Gültigkeit haben. Für Krisengebiete und die sogenannte ‚Dritte Welt‘ schaffen wir aus der vermeintlichen ‚Ersten Welt‘ Lösungen. Universitäten haben diesen Anspruch, sie machen Projekte in Lateinamerika oder afrikanischen Ländern, und versuchen so, die Welt zu retten. Das hat einen ähnlichen Impetus wie die Arbeit von Entwicklungshelfern. Das ist, das muss man klar sagen, ein Gedanke der Kolonialisierung und in der Architekturlehre noch sehr verankert. Alle Architekten, die das erkennen und versuchen, dieses Erlernte wieder zu verlernen, beeindrucken mich. Es gilt, diese Überheblichkeit wieder abzubauen.

Viele Architektinnen und Architekten erzählen mir, dass an erster Stelle eines Prozesses eine intensive Auseinandersetzung mit dem Ort und den Nutzern stehen muss, wodurch klar ist, dass Lösungen für Flensburg anders aussehen als für Garmisch Partenkirchen.

Dass man Konzepte macht, die sich irgendwo anpassen, gehört natürlich zum Einmaleins eines bestimmten Typus von Architekturentwickler. Ich meine etwas anderes: die Frage, ob es überhaupt noch einen Plan geben muss. Es gibt viele Kulturen, die überhaupt keine Pläne machen und trotzdem so wunderbare Dinge vollbracht haben. Sie haben keine einzige Skizze gezeichnet und ganz tolle Säulenordnungen hervorgebracht, sie haben andere Zyklen, in denen sie Sachen fertigstellen – oder eben gar nicht fertigstellen. In Barcelona gibt es das berühmte Beispiel der Sagrada Familia, die nicht fertig ist, genauso wie der Kölner Dom, der auch nie so richtig fertig wird. Beides ist ja gut so. Muss ein Bau denn fertig sein?

Für beide Beispiele gibt es aber Skizzen, Pläne und Modelle…

Es gibt aber einfach nicht viele Architekten, die hinterfragen, dass man immer alles planen muss. Alle machen immer einen Plan, einen Masterplan, schauen sich den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan an – und gehorchen. Es macht ja auch Sinn, dass es solche Regeln gibt, aber wenn all diese Systeme dazu führen, dass in der Stadt nur noch Wohnungen entstehen, die sich Privilegierte leisten können, dann haben wir irgendetwas falsch gemacht. Es hinterfragt ja auch keiner mehr, dass wir alle fließenden Strom und Warmwasser haben. Ich hinterfrage das schon, ob es richtig ist, dass wir Wasser in dieser Qualität bekommen und dass wir zum Beispiel unsere Toiletten mit Trinkwasser spülen…

Das stimmt nicht ganz. Im Gegenteil, es werden stetig mehr Menschen, die solche Dinge hinterfragen…

Ich kenne nicht viele Neubauprojekte, wo mit Trockentoiletten oder LED-Lösungen gearbeitet wird. Es heißt immer nur: Wenn man bauen will, braucht man ein Grundstück. Ich hinterfrage, ob das stimmt. Man braucht Fantasie und den Willen, die Gesellschaft besser zu machen, zu helfen, zu dienen. Die meisten Architekten sehen sich nicht als Diener, sondern eher als Diven (lacht).

Jedoch sei durchaus nicht alles positiv gewesen während des Probewohnens. Als er das mobile Heim unweit des Bauhaus-Campus bezog, hätte er zunächst schon nach einigen Tagen abbrechen wollen, da mangels Schalldämmung kaum an Schlaf zu denken gewesen sei. Insgesamt lasse die Lebensqualität in den Tiny Houses zu wünschen übrig: „Das Wohnen auf Erdgeschossniveau ist eher unkomfortabel. Wenn man sich vorstellt, das Tiny House in einem belebten Berliner Viertel aufzustellen, würde vermutlich jede Nacht ein betrunkener Party-Tourist an die Tür klopfen. Und auch im ruhigen Wohnviertel könnten einem hundert Leute auf den Frühstückstisch schauen“. Auch das Reisen mit dem Tiny House, das auf einem Anhänger transportiert werden kann, könne er nicht empfehlen: „Nehmen Sie lieber einen Caravan!“, sagt er lachend und erzählt von seinen spektakulären Einparkversuchen.

Es gibt doch Projekte, die Eigentum ernsthaft zu verhandeln versuchen. Verschiedene Wohn- und Baugruppen im In- und Ausland haben sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, genau wie neu gegründete genossenschaftliche Projekte. Es gibt Architektinnen und Architekten, die systemische Zusammenhänge hinterfragen und auch entsprechend handeln.

Natürlich gibt es die, aber nicht im Mainstream, nicht in der Lehre. Nehmen Sie doch allein die Tatsache, dass Ihre Zeitschrift der architekt heißt und es im Jahr 2017 kein Bewusstsein dafür gibt, dass es viele Menschen ausschließt, wenn es nur ‚der architekt‘ heißt. Das wird nicht diskutiert…

…doch, schon seit mindestens 25 Jahren wird darüber diskutiert. Ich habe eine ungefähre Idee, was Sie mit Ihren allgemeinen systemkritischen Ausführungen meinen, der konkrete Zusammenhang erschließt sich mir aber nicht. Was hat der Titel unserer Zeitschrift mit den Fragen nach Eigentum und Besitzverhältnissen zu tun?

Es geht einfach darum, wer entscheiden darf. Wer darf entscheiden, wie der Titel einer solchen Zeitschrift ist, wie eine Stadt aussieht, welchen Kurs wir in der Immobilienpolitik einschlagen? Wenn Flüchtlingsheime gebaut werden: wer entscheidet da auf jeden Fall nicht mit: die Geflüchteten…

Gut. Kommen wir noch einmal zur Frage nach den Grundstücken und ob man sie braucht. Für die Tiny-Houses, wie sie auf dem Campus am Bauhaus-Archiv in Berlin stehen, braucht man keines, weil diese Minimalhäuser auf Anhängern stehen, die hier oder dort geparkt werden können. Baurechtlich sind das keine Häuser, polizeirechtlich handelt es sich um ‚Ladung‘. Das von Ihnen entwickelte „Tiny-House“ ist also eine Art architektonisches trojanisches Pferd. Es sieht aus wie ein freistehendes Minihaus auf Rädern, ist aber als „100-Euro-Wohnung“ auch Prototyp eines Wohnmoduls für ein städtisches Wohn- und Geschäftshaus, das „Co-Being-House“, bei dem sich viele dieser Kleinstwohnungen addieren. Kommt man dabei wirklich ohne Grundstück und die Frage nach Eigentum aus?

Beim „Co-Being-House“ ist es in der Tat relativ schwer, das Projekt ohne Grundstück umzusetzen. Als Guerilla-Aktion kann man es nicht machen, dafür fließen zu viel Stahlbeton oder Ziegelsteine in ein solches Projekt. Es gibt zwei Ebenen. Zum einen die Lösungsebene: Es geht um die Frage, wie man es macht, dass in so einem Haus hundert Leute kochen und duschen können, wie man einen funktionierenden Grundriss entwickelt. Dann gibt es die ‚Zündungsebene‘…

Das zeitweilige Heim des Erzählenden steht für die Besucher wie ein Showroom offen, nur eine breite Kordel hindert am Eintreten. Es handelt sich um das 100-Euro-Haus, einen Prototyp für ein winziges Heim, das für nur 100 Euro vermietet werden soll. Das 6,4 Quadratmeter umfassende Haus besitzt eine Toilette, eine Dusche, ein Hochbett, das zum Schreibtisch ausgebaut werden kann, eine kleine Küche und eine ausklappbare Sofaecke. „Besonders gut ist die großzügige Deckenhöhe von 3,6 Metern, da kommt gar keine Beklemmung auf.“ Auch kalt sei es dank der guten Dämmung nicht: „Mit Körperwärme, Teewasser kochen und zwei Glühlampen ist der Raum schon nach kurzer Zeit angenehm warm.“ Beeindruckt von dieser Tatsache begutachten einige Besucher die Isolierglasfenster.

Sie hatten ja infrage gestellt, ob man noch Pläne braucht…

…wenn man einen Bauantrag stellt, muss es schon etwas Konkretes geben. Da reicht es nicht aus, nur eine Diskussion zu starten. Man muss auf beiden Ebenen immer wieder Spagate machen und ‚tänzeln‘ können, von einer Ebene auf die andere. Auf der ‚Initial-‘ oder ‚Zündungsebene‘ werden die Diskussionen ausgelöst – was sie so spannend macht. Da werden andere Opinion Leader beeinflusst. Es ist mir vielleicht gelungen, andere zu beeinflussen und sie darüber nachdenken, wie wir Raum anders nutzen können und den Entstehungsprozess integrativer gestalten. Alles, was ich mache, sind nur Prototypen. Ich bin also eher in der ‚Initialebene‘ zuhause: Ich initiiere, trage Ideen in die Welt hinaus und versuche, Diskussionen anzuregen. Dann gibt es andere, die so etwas umsetzen können – und dies dann auch besser als ich.

Ihnen ist also nicht so sehr daran gelegen, ein Projekt wie das „Co-Being-House“ selbst umzusetzen?

Auf gar keinen Fall! Ich unterscheide zwischen ‚Start Up‘ und ‚Spark Up‘. Mir geht es um den Funken, der etwas entzündet. Dafür werde ich auch oft kritisiert. Dass ein Projekt wie die ‚Hartz-IV-Möbel‘ zum Beispiel nicht zu Ende gedacht sei. Produktdesigner hassen so etwas natürlich, sie wollen immer alles fertig machen.

Nach der Besichtigung des 100-Euro-Hauses verliert sich die Gruppe der Zuhörer allmählich und flottiert zwischen den anderen Tiny Houses, die um zwei Höfe angeordnet sind. In einem großzügig verglasten Haus mit roter Holzfassade sind Bücher über Wohnungsbau und Mikroarchitektur auf schmalen Regalen an den Wänden arrangiert. Darunter steht ein etwas in Mitleidenschaft geratenes Sofa. Anziehend wirkt bei den Minustemperaturen vor allem das auf einem großen Bildschirm flackernde Kaminfeuer in der Mitte des Raums, vor dem sich zwei Kinder die Hände reiben. Die Wärme muss man sich hier tatsächlich mit viel Fantasie dazu denken. In einem anderen Tiny House mit Rundtonnendach – der Beschilderung nach der „New Work Studio“ – sitzen Leute auf grünen Hockern vor Monitoren mit Entwurfsgrafiken und sind in ein angeregtes Gespräch vertieft. Aufmerksamkeit zieht auch das Haus „aVOID“ von Leonardo Di Chiara auf sich – eine glatte, durchdesignte Version des Tiny Houses, in dem sämtliche Möbel plan in den monochrom grauen Wänden versenkbar sind.

Bleiben wir beim „Co-Being-House“: Versuchen Sie denn, das Projekt zu konkretisieren?

Klar. Wir arbeiten ja an unterschiedlichen Fronten. Das läuft alles unter dem Dach der Tiny-House-University. Es gibt Profis, die wissen, wie man mit Bauordnungen umgeht, und einige, die wissen, wie man solche Projekte wirtschaftlich und als Investorenmodell rechnet. Im Hintergrund sind also die ganze Zeit Leute mit beschäftigt. Für Wolfsburg erstellen wir derzeit eine Fall- und Machbarkeitsstudie, die belegen soll, ob die ‚100-Euro-Wohnung‘ auch für Wolfsburg funktioniert.

Gibt es dafür ein konkretes Grundstück?

Ja, und zwar nicht auf der grünen Wiese, sondern in einer Baulücke, in der Nähe eines Universitätsstandortes, das ist hoch spannend. Auch weil wir selbst den ‚Realitäts-Check‘ bekommen und die Frage, ob das wirklich umsetzbar ist, beantwortet wird. Wir haben viele Dinge gelernt, die uns Kopfschmerzen bereiten. Zum einen bestehen die Auftraggeber auf einem Fahrstuhl. Eigentlich kommt der Entwurf, weil es nur vier Stockwerke gibt, ohne Aufzug aus. Deswegen könnte man dann aber auch höher als nur viergeschossig bauen. Daraus entwickelt sich wiederum die Frage, ob 3,60 Meter als Geschosshöhe überhaupt noch Sinn machen. Deswegen gibt es jetzt auch Lösungen mit einer Raumhöhe von 2,50 Meter.

Der zentrale Gedanke bei „Co-Being-Space“ war in den bisherigen Überlegungen auch immer baulich – ohne direkten Außenbezug. Wie wird konkret die Belichtung geregelt?

Ich hatte kürzlich Kontakt zu einem Investor, der sich vorstellen kann, ein solches Haus in Basel zu bauen. Da gibt es die Variante, dass der „Co-Being-Space“ bis an die Fassade geht, in dem einfach eine Wohnung wegfällt. Im Fall von Wolfsburg aber gibt es eine Art tiefen Wintergarten, der vor den Wohnungen liegt. Die Wohneinheiten könnten sogar als Module vorgefertigt werden. Jedes Modul hat eine sogenannte ‚Harry-Potter-Wand‘, die als Durchgang von einer Einheit zur anderen funktioniert.

Man kann also mehrere Einheiten koppeln, je nach Bedarf und finanziellen Möglichkeiten?

Ja. Niemand muss klein leben. Aber man muss die Chance haben, klein zu leben, wenn man will. Dieser vorgelagerte Raum könnte ein Laubengang sein, oder komplett geschlossen und dann beheizt und als vermietbare Fläche deklariert. Wenn der Nutzer dort einen Kiosk etablieren will, kann er diese Fläche nutzen. Dass der „Co-Being-Space“ hier von der Mitte nach Außen gerückt ist, hat mit der Deckenhöhe zu tun: Bei einer Raumhöhe von 2,50 Meter bekommt man da Probleme.

Etwas abseits steht Niklas und dreht sich eine Zigarette. Der sympathische junge Mann mit kurzem Vollbart, Peter-Lustig-Brille und Ohrenklappenmütze ist einer der wenigen, die auch im Tiny House überwintern. Er hat dabei eine etwas andere Empfindung als sein Vorredner, denn für ihn ist die Reduktion mehr als ein Selbstexperiment, sie bestimmt seine gesamte Lebenseinstellung. Das Tiny House, das er im Rahmen des Projekts für das Areal umsetzen konnte, besteht ausschließlich aus recycelten Materialien, die er auf seinem Fahrrad transportiert und ohne elektrisches Werkzeug montiert hat. Für ihn wäre es durchaus erstrebenswert, wenn in Zukunft überall Tiny Houses auf ungenutzten Flächen stehen könnten. Auf die Frage, ob man zur Lösung von Wohnungsnot nicht in die Höhe bauen müsse, erwidert er: „Es geht hier vor allem um einen gewissen Lebensstil – nämlich mehr Bewusstsein und weniger Konsum“. Dass die meisten Tiny Houses aus neuen Materialien gebaut wurden, sieht er daher kritisch und verweist darauf, dass die Baukosten bei einigen Häusern zwischen 40.000 und 50.000 Euro lagen.

Wir sehen, quasi auf der anderen Seite der Skala, wie schwierig es ist, für Großprojekte wie die Elbphilharmonie oder den Münchner Konzertsaal schon vor Baubeginn vermeintlich konkrete Bausummen auszurufen. Sehen Sie diese Gefahr für die „100-Euro-Wohnung“ nicht auch?

Wenn ich ein Planer wäre, der ich ja gar nicht bin, dann wäre es sehr dumm, so etwas zu tun. Aber ich bin kein Planer. Mir geht es um den ‚Spark‘, um die Idee, die Initialzündung. In den Projekten steckt aber eine Art ‚Wasserzeichen‘. Ein Projekt wie die ‚Hartz-IV-Möbel‘ kann man nicht vermarkten. Einige Hersteller haben es versucht, sind aber gescheitert. Der ‚24-Euro-Chair‘ lässt sich eben zu keinem anderen Preis verkaufen als für 24 Euro. Für so einen Preis kann aber nur ein Gigant wie Ikea Möbel mit Gewinn produzieren. Als Statusobjekt funktioniert es also nicht. Beide, ‚Hartz-IV-Möbel‘ und ‚24-Euro-Chair‘, lassen sich nicht kapitalisieren.

Wird das bei der ‚100-Euro-Wohnung‘ auch aufgehen?

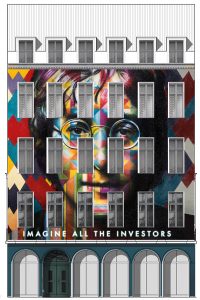

Ich hoffe. Deswegen habe ich sie von vornherein so genannt. Es gibt tatsächlich Investoren, die davon träumen, das Ding in Hong Kong zu bauen und dann für 1.000 Euro zu vermieten. Aber dann kann man sie eben nicht mehr 100-Euro-Wohnung nennen. Man müsste sich seine eigene Vermarktungsstrategie, seinen eigenen Hype schaffen. Das ist das, was ich ‚Wasserzeichen‘ nenne, und die stecken in fast allen meinen Projekten drin: Man kann sie nicht kapitalisieren.

Wie sehr würde es schmerzen, wenn sich der Funke, den Sie entzündet haben, zu einer Art ‚Flächenbrand‘ auswächst und sich im Turbokapitalismus alles anders entwickelt, als Sie gedacht haben?

Ich sehe das ja an den ‚Hartz-IV-Möbeln‘: sie kommen jetzt in die vitra-Sammlung. Ich bin vor sieben Jahren angetreten, um gegen genau so etwas zu protestieren, jetzt bin ich Teil davon. Ich profitiere davon, dass es so etwas wie vitra gibt. Natürlich freue ich mich über Anerkennung. Aber das verändert mich natürlich auch. Weil ich in meiner Kritik gegenüber Möbelgiganten wie vitra nicht mehr so scharf bin, ich bin ein Komplize geworden. Damit muss ich noch umgehen lernen. Ich bin ziemlich gut darin, immer das Positive zu sehen.

Sie sagten an anderer Stelle, die Ausstattung, das, was das Haus teuer mache, würde bei der ‚100-Euro-Wohnung‘ extrem spartanisch ausfallen, deswegen sei es günstig. Nun machen vor allem die hohen Bodenpreise das Bauen in Deutschland so teuer. Wie wollen Sie das lösen?

Das funktioniert nur, wenn Eigentümer Grundstücke zur Verfügung stellen. Egal wie wir es bisher gerechnet haben, kommen wir auf eine Eigenkapitalrendite von drei bis vier Prozent. Das ist nicht viel, aber immerhin: es ist ein Renditeprojekt.

Bei der Ansicht des Entwurfs überrascht die klassische, fast gediegene Fassadengliederung. Woran orientiert sich das Projekt formalästhetisch?

Die Fassade ist ein ‚Trojaner‘. Es ist eine klassische Lochfassade wie in den Gründerzeithäusern. In diesem ‚Co-Being-House‘ werden die Ärmsten der Armen wohnen: Flaschensammler, Geflüchtete, Bettler. Und das ist natürlich das schlimmste, was einem Haus passieren kann, dass da eben nur Flaschensammler, Geflüchtete und Bettler wohnen – ohne Durchmischung. Wie also bekommt man den Notar oder Arzt da hinein? Das funktioniert nicht, wenn ein Haus „Social building for unprivileged people“ heißt, sondern nur, wenn es ‚Co-Being-House‘ heißt und eine schöne Stuckfassade hat.

Welche Rollen spielen ökologische Gedanken und Ideen hinsichtlich eines allgemein reduzierten Konsums bei den ‚Tiny Houses‘ und der ‚100-Euro-Wohnung‘?

Es gibt bei den ganzen Debatten um Bio, Solarzellen und regenerativen Energien gewissermaßen einen blinden Fleck. Das hat viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir gebildet wurden – und dass wir immer auf das Ergebnis aus sind. Das heißt: Alles, was den CO2-Footprint kleiner macht, ist erst einmal ökologisch. Ich sehe das aber ganz anders. Das Ergebnis ist gar nicht so entscheidend – dass wir zum Beispiel irgendwelchen Zwei-Grad-Zielen nacheifern. Das ist ein globales Ziel. Ich bin der Meinung, dass es eigentlich darum gehen sollte, wie wir mit weniger Konsum glücklicher werden können. Was können wir tun, damit wir auf der ganzen Welt – nicht nur in Europa – zu einer friedlichen Völkergemeinschaft werden?

Eben indem wir alle Anstrengungen dahingehend steuern, dass wir genau dieses Zwei-Grad-Ziel erreichen, um ansatzweise in Richtung einer globalen Fairness zu kommen und weniger Menschen aufgrund steigender Meeresspiegel gezwungen sein werden, ihre Heimat zu verlassen…

Ein Beispiel: Wir haben einmal bei einem ‚Tiny House‘ einen Holzofen im Baumarkt gekauft, der für das Haus völlig überdimensioniert war, weshalb es dann zu heiß wurde und wir die Fenster öffnen mussten. Dann entwickelten wir die Idee, den Ofen außerhalb des Hauses aufzustellen und nur das Abluftrohr auf einer Länge von einem Meter durch das Haus zu führen. Das hat schon ausgereicht, um das kleine Haus zu heizen. Das heißt, wir haben den Außenraum geheizt. Dagegen könnte man unter ökologischen Gesichtspunkten natürlich etwas einwenden. Aber es gibt eben nicht nur die Wärme, die man in Grad Celsius messen kann, sondern auch soziale Wärme. Damit kennen sich die meisten Ökologen überhaupt nicht aus.

Was meinen Sie mit sozialer Wärme?

Soziale Wärme heißt: Was kann ich tun, damit Menschen zusammenkommen und einen Tee trinken, über ihren Alltag reden, und auf diese Weise im Winter vielleicht weniger Suizide stattfinden. Das erreicht man nicht durch die Energieeinsparverordnung, und es lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken. Aber wenn wir darüber nachdenken, was wir auf der Welt brauchen, dann sind das keine Zwei-Grad-Marke oder CO2-Ausstoßwerte. Das ist nicht das, was Menschen spüren und glücklich macht. Was die Menschen spüren ist, ob sie Hoffnung, Erfüllung und Gemeinschaft, und damit auch einen gewissen Frieden finden. All das ist so weit entfernt von den Energieeinsparverordnungstexten.

Während es allmählich dunkel wird, sind auch immer weniger Menschen auf dem Bauhaus Campus unterwegs. Einige Tiny Houses sind nun von innen beleuchtet und erinnern ein wenig an Schrebergartenhäuschen. „Die Lampen werden über Solarzellen versorgt“, erzählt Niklas. Auf die Frage, ob dies denn auch bei bewölktem Winterhimmel funktioniere, reagiert er jedoch mit leichtem Zögern. Das Tiny House, in dem er zurzeit lebt und in dem im Sommer Essen aus aussortierten Lebensmitteln gekocht wird, ist aber immerhin das einzige auf dem Gelände, dessen Holzfassade mittels Feuerbehandlung beständig gemacht wurde. Bei einigen anderen Häusern musste mehrfach nachbehandelt werden. Während Niklas sich angesichts der Kälte in sein Häuschen zurückzieht, folgen die verbliebenen Besucher den Stromkabeln, die von den Tiny Houses aus in das Café des Bauhaus-Archivs führen und wärmen sich mit heißem Tee.

Unsere Gesellschaft bedarf sicher mehr Empathie. Mir leuchtet aber nicht ein, warum es der Architektur nicht inhärent sein sollte, sich über Ressourcenschonung Gedanken zu machen.

Ressourcenschonung beginnt damit, dass man bestimmte Dinge hinterfragt. Hier im Campus sind Solarzellen ein großes Thema. Einige wollen das mit der regenerativen Energie der Sonne lösen. Wenn wir aber wissen, was als Graue Energie in einer solchen Solarzelle steckt und was so ein Modul kostet, schließen wir viele Menschen aus. Gleiches gilt für die Materialien. Hier gibt es auch Kunststofffenster – für viele ein ‚No-Go‘ wegen ‚Cradle-to-Cradle‘-Ideen. Aber wenn wir ein Kunststofffenster finden, weil es hier am Straßenrand herumliegt, warum sollte man es nicht einsetzen?

Nichts spricht gegen Recycling. Aber Fakt ist, dass eben nicht die Obdachlosen das viele CO2 ausstoßen, nicht die Menschen in Bangladesch oder Tansania, sondern all die Touristen, die mal eben fürs Wochenende nach Portugal fliegen – einfach, weil es geht. Oder all die Fahrer der SUVs in Europa und den USA, oder die Menschen, die überzeugt werden müssen, ihre Häuser eben doch regenerativ und nicht mit Braunkohle zu heizen.

Ja, die Sache mit den SUVs: Ich war auch ein großer SUV-Skeptiker, bis ich zwei Wochen lang mit meiner Familie in den USA in einem SUV herumgefahren bin, erst da habe ich verstanden, warum die Leute diese großen Autos brauchen. Die Stadt dort funktioniert nur mit einem SUV. Man versteht sie nicht aus einem kleinen Golf heraus, sondern nur, wenn man etwas höher sitzt und einen breiten Wagen hat. Alles andere wäre nicht mehr im richtigen Maßstab. Wenn man sich ‚nur‘ den CO2-Ausstoß anschaut, ist es natürlich vermessen, solche Autos zu fahren. Die Diskussion muss eine andere sein…

Nämlich welche?

Es muss darum gehen, was das Selbstbild einer solchen Gesellschaft ist. Warum muss Arbeit von Wohnen getrennt sein, warum fahren die Leute überhaupt von zuhause ins Büro? Warum gibt es diese Trennung? In vielen anderen Kulturen gibt es das nicht: Da wird unten gewohnt und oben gearbeitet. Ich weiß aber vom Verband der Großsiedlungen e.V., dass sie der Meinung sind, dass es eine Typologie der Großwohnsiedlung gibt, und da soll kein Einzelhandel ins Erdgeschoss, weil es die Reinheit der Typologie Wohnungsbau zerstören könnte…

Dipl.-Ing. David Kasparek (*1981) studierte Architektur in Köln. Er war Mitarbeiter an der Kölner Kunsthochschule für Medien und als Gründungspartner des Gestaltungsbüros friedwurm: Gestaltung und Kommunikation als freier Autor, Grafiker und Journalist tätig. Nach einem Volontariat in der Redaktion von der architekt ist er dort seit 2008 als Redakteur beschäftigt. David Kasparek lebt und arbeitet in Berlin.

Elina Potratz (*1989) studiert Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und absolviert seit 2016 ein Volontariat in der Redaktion von der architekt.