Next Level

Sven Schneider im Gespräch mit David Kasparek

Die Gründung des Staatlichen Bauhaus in Weimar jährt sich in diesem Jahr zum 100. Mal. Wir begleiten das Thema mit unterschiedlichen Formaten, die das Bauhaus in den Kontext der jeweiligen Heftschwerpunkte setzen. Den Auftakt macht ein Gespräch mit Sven Schneider – Vertretungsprofessor am Lehrstuhl für Informatik in Architektur und Raumplanung (InfAR) der Bauhaus-Universität Weimar. Sven Schneider (*1983) hat Angewandte Informatik an der TU-Chemnitz und Architektur an der TU-Dresden und der Bauhaus-Universität Weimar (BUW) studiert. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter war er von 2009 bis 2010 an der TU München und von 2010 bis 2016 an der BUW tätig. 2016 promovierte er dort zur Integration nutzungs- und wirkungsrelevanter Kriterien in die automatisierte Grundrisserzeugung. Seit 2016 leitet er in Vertretung von Professor Dirk Donath den Lehrstuhl InfAR der BUW.

Die Gründung des Staatlichen Bauhaus in Weimar jährt sich in diesem Jahr zum 100. Mal. Wir begleiten das Thema mit unterschiedlichen Formaten, die das Bauhaus in den Kontext der jeweiligen Heftschwerpunkte setzen. Den Auftakt macht ein Gespräch mit Sven Schneider – Vertretungsprofessor am Lehrstuhl für Informatik in Architektur und Raumplanung (InfAR) der Bauhaus-Universität Weimar. Sven Schneider (*1983) hat Angewandte Informatik an der TU-Chemnitz und Architektur an der TU-Dresden und der Bauhaus-Universität Weimar (BUW) studiert. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter war er von 2009 bis 2010 an der TU München und von 2010 bis 2016 an der BUW tätig. 2016 promovierte er dort zur Integration nutzungs- und wirkungsrelevanter Kriterien in die automatisierte Grundrisserzeugung. Seit 2016 leitet er in Vertretung von Professor Dirk Donath den Lehrstuhl InfAR der BUW.

Herr Schneider, am Lehrstuhl für Informatik in Architektur und Raumplanung (InfAR) der Bauhaus-Universität Weimar beschäftigen Sie sich mit digitalen Methoden für Architektur und Stadtplanung. Was sind das für Methoden?

Unter digitalen Methoden in Architektur und Stadtplanung werden ja in der Regel eine Vielzahl von Standard-Werkzeugen verstanden, die verwendet werden, um den alltäglichen Arbeitsprozess effizienter zu gestalten, wie das 2D-Zeichnen, die 3D-Modellierung, Rendering oder Building Information Modeling (BIM). Diese sind zwar Teil unserer Grundlagenausbildung, nicht aber Gegenstand unserer Forschungstätigkeit beziehungsweise der Lehre in höheren Semestern. Hier beschäftigt uns vielmehr, was man neben der Effizienzsteigerung tradierter Entwurfs- und Planungspraktiken noch aus dieser Rechenmaschine herausholen kann.

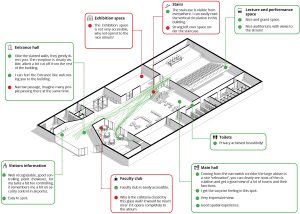

Ankündigungsposter für ein Entwurfsstudio zum Thema wissenschaftlich basierter Entwurfsstrategien für nutzerzentrierte komplexe Gebäude. Dabei werden parametrische Gebäudemodelle, computerbasierte Entwurfsanalysen und Nutzerstudien mit Virtual Reality Techniken kombiniert, Abb.: InfAR

Wie könnte das gehen?

Ein Thema ist die Entwurfsautomation: Hier geht man davon aus, dass es Teile des Entwurfs gibt, für die ein Computer eigenständig Lösungsvorschläge erzeugen kann. Hierfür sind einerseits Modelle notwendig, die es ermöglichen, eine möglichst große Vielfalt an Varianten – zum Beispiel für die Anordnung von Gebäudevolumen auf einem Grundstück oder die Räume in einer Wohnung – zu erstellen. Andererseits sind Methoden der künstlichen Intelligenz notwendig, die in dieser großen Vielfalt nach der bestmöglichen Lösung suchen oder gar aus ihr lernen und selbständig neue innovative Lösungen erzeugen können.

Ein anderes Beispiel ist die computergestützte Entwurfsbewertung. Dabei fragt man nach der Qualität eines Entwurfs: Wie gut ist das, was ich erzeugt habe? Es geht uns um eine wissenschaftliche Bewertung eines Entwurfs. Die Naturwissenschaften sind hier schon fest verankert. Planer nutzen Modelle zur Berechnung des Energiebedarfs oder der Statik. Dafür, wie Menschen ein Gebäude oder eine Stadt nutzen, wie sie sich in ihnen verhalten oder gar fühlen, fehlen solche Modelle noch weitgehend.

Diese weichen Faktoren lassen sich aber nur schlecht beschreiben – anders als die naturwissenschaftlichen hard facts. Wie fließen Überlegungen zum Zusammenleben oder zur Schönheit in solche Modelle ein?

Wenn wir uns die Maslowsche Bedürfnis-hierarchie – oder Bedürfnispyramide – vor Augen halten, sieht man, dass sich die unten in der Pyramide angeordneten Grundbedürfnisse wahrscheinlich noch recht leicht berechnen lassen: Schutz vor dem Wetter zum Beispiel, oder Luft zum Atmen. Geht man in der Pyramide weiter nach oben, kommen die sozialen Bedürfnisse. Das betrifft etwa die Frage, ob man in den entworfenen Räumen gut mit anderen Menschen interagieren kann. Das vorherzusagen ist schon schwieriger, aber nicht unmöglich. Wirklich schwierig wird es bei der obersten Stufe, der Selbstverwirklichung – dort würde ich beispielsweise die Ästhetik ansiedeln. Diese mittels eines mathematischen Modells vorherzusagen, ist derzeit sicher noch nicht möglich. Insofern konzentrieren wir uns bei der Entwicklung von Modellen zur nutzerzentrierten Bewertung von Architektur hauptsächlich auf die unteren drei Ebenen der Pyramide.

Wie gehen Sie dabei vor?

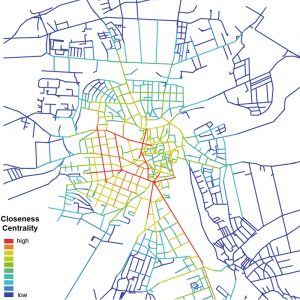

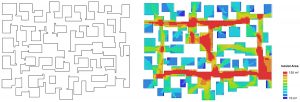

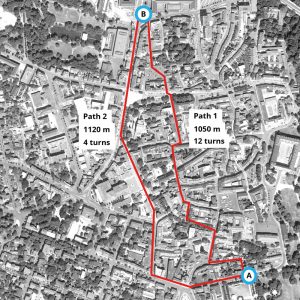

Das erste, was man tun muss, ist zu formulieren, welche Kriterien man überhaupt untersuchen will: Welche Bedürfnisse soll das Gebäude befriedigen oder welche Aktivitäten sollen darin stattfinden? Danach muss man sich fragen, welche Qualitäten im Sinne von Eigenschaften sind es, die ein Ort aufweisen muss, um diese Bedürfnisse zu befriedigen oder diese Aktivitäten bequem durchführen zu können. Diese Qualitäten kann man dann durch geeignete Analysemodelle rechnerisch ermitteln, indem wir mittels einer Tageslichtsimulation feststellen, wie hell es an einer bestimmten Stelle im Raum ist und ob diese Helligkeit zum Lesen genügt. Zur Ermittlung der Erfüllung des menschlichen Bedürfnisses nach Privatheit könnten wir Sichtbarkeiten berechnen: Was sehe ich, wenn ich an diesem oder jenem Ort bin, wer und wie viele können mich dort potentiell sehen? Auch für die Frequentiertheit von Wegen existieren solche mathematischen Modelle. Man ermittelt zunächst die kürzesten oder einfachsten Wege, die in einem Gebäude oder einer Stadt existieren und berechnet dann, wie häufig sich diese Wege überlagern. Diese Überlagerungen zeigen Potentiale, wo sich Menschen mit höherer Wahrscheinlichkeit begegnen. Die Ergebnisse all dieser Analysen können uns dann bei der Konzeption einer räumlichen Umwelt, also der Anordnung und Dimensionierung von Wänden, Fenstern, Gebäuden, Räumen und Nutzungen, helfen.

Führt dies zu einem anderen Entwerfen und damit zu einer anderen Architektur, oder ist es nur ein präziseres Arbeiten?

Der formale Ausdruck der Architektur – wenn man so will: ihr Stil – ist meiner Erfahrung nach davon nur wenig beeinflusst. Ob das Ganze am Ende rund oder eckig aussieht, um es etwas zuzuspitzen, ist egal, wenn es um nutzungsrelevante Kriterien geht. Relevant ist, wie sich die Menschen durch ein Gebäude bewegen, an welchen Stellen im Raum sie gesehen werden können und an welchen nicht, oder ganz einfach, wie hell oder dunkel es in einem Raum ist.

Es geht Ihnen bei der Entwurfsautomation also nicht um formal-ästhetische Stilübungen, sondern um eine räumlich gedachte Architektur mit Blick auf ihre ureigenen Funktionen…

…genau. Wobei ich mit dem Begriff Funktion etwas vorsichtig sein würde. In unserem Fall ließe sich das vielleicht am besten mit „nutzungszentriert“ übersetzen. Ästhetik ist im Grunde ja auch eine Funktion eines Gebäudes, die sich aber, wie eben gesagt, noch recht schwer quantitativ fassen lässt.

Die Betrachtung des Funktionsbegriffs ist wahrscheinlich auch durch das Bauhaus, das vor 100 Jahren in Weimar gegründet wurde, verwässert worden. Bei der Gründung der Schule spielte die Vorstellung von einer neuen Formensprache für einen neuen Menschen eine wesentliche Rolle. Von vielen wird eine Parallele zur heutigen digitalen Avantgarde hergestellt. Lassen sich die Digitalisierung von heute und die lebensreformerischen Ideale von damals vergleichen?

Auf ideologischer Ebene wage ich das nicht zu bewerten. Aber auf der konkreten Ebene, die wir etwa bei der Entwurfsmethodik sehen, finde ich vergleichbare Dinge. Die Idee, dass sich der Grundriss aus bestimmten Faktoren sozusagen logisch entwickeln soll, findet sich beispielsweise bei Hannes Meyer oder Walter Gropius. Die Forderung nach Qualitäten auf den Ebenen Ökologie, Ökonomie und Sozialem waren früher da und sind es heute. Die Beschreibung dieser Qualitäten mit rationalen Mitteln war damals jedoch noch relativ schwer – genauso wie die auf diesen Qualitäten basieren sollende Erzeugung von Entwürfen noch recht intuitiv geschah. Mit den Möglichkeiten digitaler Werkzeuge kommen wir diesem Ziel nun zunehmend näher.

Ermittlung von sozialen und kommerziellen Potentialen einer Stadt durch Netwerkanalysen am Beispiel von Weimar, Abb.: InfAR

Im Bauhaus in Weimar, und vor allem dann in Dessau, hat das Experiment mit den damaligen neuen Medien wie den Luftbildaufnahmen eine Rolle gespielt. Sowohl profan für Werbung als auch künstlerisch. Wie ist der Anspruch an die – heute noch von vielen als „neue Medien“ beschriebenen – digitalen Formate zwischen künstlerischer Freiheit und konkreter Anwendung im Werkzeugkasten zeitgenössischer Planung?

Durch die digitalen Entwurfsmethoden können wir nicht nur altbewährte Arbeitsweisen schneller durchführen, sondern tatsächlich auch anders „denken“. Der Entwurf eines Stadtplans wird durch die parametrische Modellierung etwas völlig anderes als damals, als man Linien setzte und jede Änderung großen Aufwand bedeutete. Heute kann man eine Stadtstruktur durch Regeln und Parameter definieren, wodurch man komplexe Formen ohne Aufwand jederzeit verändern kann, ohne die Konsistenz des Modells zu zerstören. Dadurch lässt sich ein Entwurf schnell an die sich oft während des Planungsprozesses ändernden Anforderungen anpassen und kann dabei helfen, Planung transparenter und den vielen am Planungsprozess Beteiligten zugänglicher zu machen.

Was die künstlerische Freiheit angeht, kann man davon ausgehen, dass im Grunde jedem Werkzeug eine Reihe an Möglichkeiten sowie Beschränkungen zur Formerzeugung innewohnen. Wenn wir uns Planungen aus den Zeiten des Reißbretts anschauen, können wir an den Ergebnissen oft eine starke Orthogonalität feststellen. Rechteckige Häuser sind orthogonal zueinander angeordnet, auch wenn die Grundstücke eine unregelmäßige Form aufweisen. Sobald der Lageplan im Reißbrett klemmte, führten die Zeichenschienen den Zeichner und nicht andersherum. Heute aber fallen diese Schienen weg – der Computer kennt in diesem Sinne kein Raster. Er kennt zwar das kartesische Koordinatensystem, aber darin kann man alles beliebig drehen und verschieben. Das ermöglicht eine unglaubliche Freiheit, die auch künstlerisch ausgenutzt werden kann. Darüber hinaus lässt sich im Digitalen alles miteinander verknüpfen: Geometrie, Material, Technik, statistische Erhebungen, alles liegt in Form elektronischer Daten vor, die man kreativ zu neuen Entwurfsstrategien kombinieren kann.

Dadurch hat sich Architektur wie auch Produktdesign in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Wir können inzwischen Dinge visualisieren und auf tausendstel Millimeter genau darstellen, die wir lange Zeit nur denken konnten. Expressive Museen in der Architektur oder der Kotflügel eines Kleinwagens sind die Ergebnisse. Wie aber hat sich Stadtplanung durch Digitalisierung verändert, welche Potenziale werden derzeit noch nicht genutzt?

Wir können mit digitalen Werkzeugen sehr komplexe Dinge recht gut kontrollieren. Das ist der große Vorteil des parametrischen Modells gegenüber der Handzeichnung. Nichtsdestotrotz stehen viele Planer dem digitalen Entwerfen noch immer kritisch gegenüber. Prinzipiell kann man aber natürlich mit beiden Werkzeugen sowohl sinnvolle als auch sinnentleerte Dinge erstellen.

Die Kritik, die dem computerbasierten Entwerfen entgegenschlägt, rührt meiner Meinung nach daher, dass viele Qualitätskriterien, von denen Menschen ausgehen, sie gut bewerten zu können, durch das computerbasierte Entwerfen verloren gehen. Da sind wir wieder bei der Frage, wie sich menschliche Bedürfnisse in solchen Modellen abbilden lassen. Es wäre aber auch die Gegenfrage angebracht: Wie kann ein Mensch mit seinen begrenzten kognitiven Kapazitäten die Vielzahl an nutzungs- und wirkungsrelevanten Kriterien eines komplexen Gebäudes oder gar einer Stadt intuitiv, also ohne mathematische Modelle, bewerten?

Kopplung verschiedener Entwurfsautomaten und Bewertungsalgorithmen zur Generierung von städtebaulichen Masterplänen (hier am Beispiel der Generierung von an lokale Bedingungen angepasste Kleinstädte in Äthiopien), Abb.: InfAR

Von unseren Studierenden kommt zu Beginn unserer Seminare oft Kritik: Wenn ich von Belichtungen, Sichtbarkeit, Wegeführungen und sozialen Potentialen spreche, die wir mit mathematischen Modellen abbilden können, kommt die Frage, ob es das schon war, oder ob da nicht noch mehr sein müsste. Und wenn ich nachhake, was dieses Mehr sei, kann kaum jemand verbalisieren, welche Kriterien sie eigentlich vermissen. Wir haben es also mit einem mangelnden Vermögen zu tun, bestimmte Qualitäten zu beschreiben. Hier liegt ein großes Problem, denn solange man etwas nicht beschreiben kann, kann man es auch nicht bewerten und in der Folge einen Entwurf verbessern.

Interessant an den digitalen Werkzeugen ist, dass sie uns zwingen, solche Aspekte zu konkretisieren. Wenn man konsequent mit digitalen Werkzeugen entwirft, muss man sich ganz genau überlegen, was zum Beispiel sozial nachhaltig bedeutet und wie man das bewerten kann: Begegnen sich auf diesem Platz Menschen oder nicht, wie kann man dieses Begegnen beschreiben? Wenn es gelingt, das zu verbalisieren und in konkreten Kennwerten abzubilden, ist man auch in der Lage, eine große Anzahl unterschiedlicher Entwürfe nach diesen Kriterien zu bewerten. Das kann man sicher händisch tun oder eben mit einem Werkzeug, das einem genau diese Fleißarbeit abnimmt. Der Rechner könnte es so in Zukunft ermöglichen herauszufinden, in welchem der Millionen oder Milliarden von digital erzeugten Entwürfen für ein neues Stadtquartier aufgrund der Wegeführungen die kritische Masse an Menschen zusammenkommt, um beispielsweise einen Platz belebt zu halten, ob die Anordnung kommerzieller Nutzungen sinnvoll ist oder ob die öffentlichen Räume als angenehm empfunden werden.

Bewertung eines studentischen Entwurfs-projekts mittels einer Virtual-Reality-basierten Nutzerstudie, Abb.: InfAR

Birgt das nicht die Gefahr, nur noch rein rational zu entscheiden, und genau diese schwer zu verbalisierenden Komponenten rund um Schönheit und Atmosphäre, die Architektur ja zu einem relevanten Teil ausmachen, zu vernachlässigen?

Wenn man die Entscheidungen gänzlich der Maschine überlässt, und diese nicht in der Lage ist, diese Kriterien zu bewerten, dann ja. Aber Entscheidungen zur Schönheit und Atmosphäre mussten wir bislang auch irgendwie treffen. Das können wir auch weiterhin tun. Nur eben ergänzt um das Wissen über die quantifizierbaren Qualitäten, die ein Entwurf aufweist. Auf der anderen Seite ist es auch ein Ansporn für die Wissenschaft, solche Aspekte genauer zu untersuchen und in ein mathematisches Modell zu überführen. In einem unserer Forschungsprojekte haben wir untersucht, welche Eigenschaften der Stadtgeometrie sich wie auf die subjektiv wahrgenommene Raumwirkung auswirken. Hier konnten wir signifikante Korrelationen zwischen der Konfiguration des Straßennetzes, Sichtbarkeitseigenschaften und der wahrgenommenen Größe, Offenheit, Sicherheit und Belebtheit von Stadträumen feststellen. Von einem validen Vorhersagemodell ist das zwar noch weit entfernt, aber es zeigt, was heute grundsätzlich möglich wird.

László Moholy-Nagy hat in „Malerei, Fotografie, Film“ darüber geschrieben, dass keine der drei genannten Künste versuchen sollte, einander zu imitieren. Stattdessen ginge es darum, die jeweils spezifischen Eigenheiten der Genres herauszuarbeiten und zu betonen. Das ließe sich auch auf den Computer und das digitale Entwerfen übertragen. Wo könnten spezifische Eigenheiten des Rechners liegen, die zu einer solch eigenen Identität im Ausdruck führen?

Die Gefahr dieser Denkweise liegt darin, dass es zu einer Architektur führt, die nur deshalb anders aussieht, weil sie digital entworfen wurde. An unserem Lehrstuhl geht es uns aber darum, das Werkzeug Computer zu nutzen, um ein bestimmtes Entwurfsproblem möglichst gut zu lösen. Wenn dabei etwas herauskommt, das „digital aussieht“, ist es völlig legitim. Fassaden, beispielsweise, deren Öffnungen sich nicht nach starren geometrischen Mustern, sondern nach den Lichtverhältnissen und -anforderungen richten. Denkt man die Möglichkeiten des digitalen Entwerfens weiter, kommt man zu einem rationalen und funktions-basierten Gestaltungsansatz, was ja ein sehr sozialer Gedanke ist. Idealerweise geht es dem Entwerfenden nicht um sich selbst und seine Selbstverwirklichung auf formaler Ebene, sondern darum, ein ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltiges Objekt zu entwickeln. Identität ergäbe sich dann konsequent aus den Rahmenbedingungen und Anforderungen, die eine Gesellschaft an die Umwelt stellt und nicht aus dem Bauchgefühl eines einzelnen Genies.

Nehmen wir an, es gäbe die universelle Entwurfsmaschine, deren Ursprünge bis in die frühen 1960er Jahre zurückreichen. Diese würde automatisch Lösungsvarianten erzeugen, die den geforderten Kriterien möglichst gut entsprechen. Alles auf Basis wissenschaftlicher Forschung und dem Einspeisen dieser Forschungsergebnisse in das Modell. Die Aufgabe des Architekten bestünde dann nicht mehr im Erzeugen der Lösung, sondern im Definieren des Problems, dem Aushandeln von Zielkriterien. Und diese Aufgabe ist nicht trivial, denn in Architektur und Stadtplanung haben wir es in aller Regel mit widersprüchlichen Kriterien zu tun. Man könnte das mit dem Gedicht von Kurt Tucholsky „Das Ideal“ verkürzt umschreiben: „Ja, das möchste:/ Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse,/ vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße/ mit schöner Aussicht, ländlich-mondän,/ vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn‘ / aber abends zum Kino hast du‘s nicht weit…“

Architekten, die die geschilderte Entwurfsmaschine bedienen, müssen entscheiden, welche Kriterien an welcher Stelle wie gewichtet werden sollen. Wir können nicht einfach alle Kriterien auf Maximum drehen. Eine solche Lösung gibt es einfach nicht. Das ist der interessante Punkt für die Relevanz von Architekten. Selbst wenn wir mit künstlicher Intelligenz arbeiteten, bleibt es am Architekten, Prioritäten zu setzen: Ist das Soziale hier vielleicht wichtiger als das Ökologische und wie viel an Lebensqualität büßte man ein, wenn man die Stellschraube Ökologie etwas höher dreht oder das Budget etwas reduziert?

Ein komplexer Grundriss, dessen nutzungsbasierte Raumqualitäten durch computerbasierte Sichtbarkeitsanalysen deutlich werden, Abb.: InfAR

Fällt der Begriff „Digitalisierung“, sind die zur Verballhornung animierenden Beispiele wie das des Kühlschranks, der selbständig Nachschub ordert, nicht weit. Es gibt aber viele Menschen, die vor allem die Potenziale des Themas erkennen. Welches Bild geben Sie den Studierenden mit auf den Weg?

Ich versuche die Studierenden zu befähigen, ihren Arbeitsprozess und die Rolle der digitalen Werkzeuge dabei kritisch reflektieren zu können. Dazu provoziere ich sie zunächst durch Beispiele, bei denen der Computer auf Knopfdruck komplexe Dinge entwirft. Ich stelle also ihr Berufsbild in Frage, zeige aber gleichzeitig die Grenzen dieser Werkzeuge auf. Durch eben die genannten widersprüchlichen Kriterien oder die Frage, wie man das Thema Schönheit überhaupt fassen kann. Was nicht in der Maschine steckt, kann auch nicht optimiert werden, oder?

Es gibt inzwischen viele Startups, die Werkzeuge zur Entwurfsautomation anbieten. Deren Zielgruppe sind meist Bauherren und Investoren, die dadurch einerseits die Plausibilität und Wirtschaftlichkeit von Planungen ermitteln, anderseits aber auch effizient Gebäudeplanungen in einem recht hohen Detaillierungsgrad – Gebäudevolumen, Grundrisse, bis hin zur technischen Ausstattung – erstellen und bewerten können sollen. Wenn einem solchen Investor eine Art planning app tausende von Planungsvorschlägen macht und deren Vor- und Nachteile klar und deutlich aufzeigt, dass die eine Variante vielleicht mehr Quadratmeter, dafür aber schlechtere Belichtung bringt, und jene Variante einen geringeren CO2-Abdruck, jedoch höhere Kosten bedeutet, dann ist das für ihn ein sehr wertvolles Werkzeug, das weit über das hinausgeht, was tradierte Planungsmethoden leisten können. Hier sind nun insbesondere unsere Studierenden gefragt, indem sie sich diesen ohnehin stattfindenden Digitalisierungs- und Automatisierungstendenzen nicht verschließen, sondern aktiv an deren Gestaltung teilnehmen. Im Grunde geht es doch um Qualitäten. Woher das Ergebnis kommt, ob aus der Feder eines Menschen oder aus einer Maschine, ist im Grunde egal. Am Ende muss die Wohnung, das Haus, das Quartier, die Stadt eben gut sein.

Sägen Architekten nicht an dem Ast, auf dem sie sitzen – und machen sich überflüssig?

Wenn man die Digitalisierung des Entwerfens konsequent zu Ende denkt, wird sich ein Großteil der Arbeiten, die Architekten heute machen, grundlegend ändern. Aber dadurch werden auch Potenziale frei. Es werden dem Architekten Dinge abgenommen wie zum Beispiel eine Qualitätsprüfung von 500 Wohneinheiten in einem Gebäudekomplex, oder das Anpassen all dieser Wohneinheiten nach einer kritischen Besprechung mit dem Bauherrn oder den Fachplanern. So bliebe, optimistisch betrachtet, mehr Zeit für andere Dinge. Es ist ja nicht unbedingt die Aufgabe des Architekten, zeitaufwendige Fleißaufgaben zu bewältigen, sondern darüber nachzudenken, was ein Haus oder eine Stadt am Ende ausmachen, was sie leisten sollen und welche kulturellen Werte sie hervorbringen. Insofern könnte die Digitalisierung Architektur und Stadtplanung auf ein völlig neues Level heben.

Dipl.-Ing. David Kasparek (*1981) studierte Architektur in Köln. Er war als Gründungspartner des Gestaltungsbüros friedwurm: Gestaltung und Kommunikation als freier Autor, Grafiker und Journalist tätig. Nach einem Volontariat und freier Mitarbeit bei der architekt ist er seit 2008 Redakteur dieser Zeitschrift, seit Anfang 2019 als Chef vom Dienst. David Kasparek moderiert mit wechselnden Gästen die Gesprächsreihe „neu im club im DAZ-Glashaus“, die neu in den BDA berufene Mitglieder vorstellt. Er lebt und arbeitet in Berlin.

informatik in der arch