Umbau und Lehre

Theoretischer Unterbau für eine neue Tradition

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.” (Antoine de Saint-Exupéry zugeschrieben)

Als Architekten sind wir darauf trainiert, drängende Fragen mit einem einzigen überzeugenden Entwurfsgedanken zu beantworten. Wir streben danach, das eine große Thema zu formulieren, das alle Probleme zum Verschwinden bringt. Das nennen wir Konsequenz und leiten daraus eine Maxime ab: je konsequenter, desto besser. Und in der Tat: Im besten Fall überstrahlt die eine überzeugende Idee manches Defizit an anderer Stelle. Mit komplexer werdenden Bauaufgaben wird es allerdings immer schwieriger, das große abstrahierte, also genial vereinfachte Bild zu ersinnen.

Im Rahmen von Umbauprojekten ist dies sogar meist unmöglich. Diese Bauaufgaben sind uneinheitlich, widersprüchlich. Ein einziger Ansatz wirft hier oftmals mindestens so viele Fragen auf, wie er beantworten kann. Die Sehnsucht aber bleibt. Der Wunsch, alle Widersprüche in einer großen Idee aufzulösen, ist verständlich. Dennoch: Im Umbau hat die Suche nach dem einen erlösenden Entwurfsgedanken meist keine Aussicht auf Erfolg. Hier ist fast immer ein ganzes Bündel an Strategien gefragt, viele Ideen, die sich zu einer Haltung formen. Anders als die der Genieästhetik verpflichtete große entwerferische Geste stellt sich diese in die Tradition der vorhandenen Baugeschichte. Ihre Eingriffe nimmt sie vor in dem Wissen, dass Bestandsgebäude in den seltensten Fällen als gordische Knoten zu behandeln sind, die es zu durchtrennen gilt, sondern als historisches Geflecht, das man weiter knüpft.

So gesehen unterliegt der Neubau meist ganz anderen Bedingungen als der Umbau. Selbst wenn man nicht postulieren will, dass es sich dabei strukturell um eine eigene Disziplin handele, unterscheiden sich die zielführenden Vorgehensweisen stark von denen anderer Bauaufgaben. Stehen doch die scheinbaren Einschränkungen des Bestands der Durchsetzbarkeit einer konsequenten Vision entgegen.

Was bedeutet das für die Lehre im Bereich Umbau? Muss diese ganz anderen Schemen folgen als die klassische Architekturausbildung? Für die Beantwortung dieser Fragen ist es zunächst hilfreich, den Status Quo zu beschreiben. Es lassen sich grob zwei Arten des Erlernens einer Fertigkeit unterscheiden:

Learning by Doing: Der Lernende übt die Tätigkeit, in der er ausgebildet wird, aus. Anfangs auf niedrigem Niveau, aber mit der Zeit sich steigernd im Schwierigkeitsgrad. Das Erlernen eines Musikinstruments oder auch die meisten Lehrberufe folgen diesem Prinzip. Zwar sind die Erzeugnisse zu Beginn meist unbrauchbar, aber dennoch: Der reale Fertigungsprozess ist im Lernprozess stets präsent. Der eigene Lernfortschritt kann am Werkstück selbst unmittelbar erfahren werden.

Lernen an der Simulation: Die Alternative besteht darin, die Tätigkeit, die eines Tages ausgeführt werden soll, nur zu simulieren. Sie wird an und mit Stellvertretern eingeübt, die keine direkte Rückkopplung zulassen. Lediglich die Beobachtung des Lehrenden ordnet das Getane ein.

Die Gründe dafür, dass die Architekturlehre im Allgemeinen dem zweiten Schema folgt, liegen auf der Hand. Zu komplex sind die zu bewältigenden Aufgaben, zu groß und zu aufwendig wäre ein Scheitern. So können die Absolventen eines Architekturstudiums häufig nur erahnen, was ihr Tun bewirken wird. Oft erfährt man erst nach Jahren im Architekturbüro, was die eigene Zeichnung für Folgen in der Wirklichkeit nach sich gezogen hat. Die lange und im Großen und Ganzen ja auch erfolgreiche Tradition von Simulationen in der Architekturausbildung soll dadurch nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Interessant erscheint vielmehr die Frage nach den spezifischen Stellvertreterstrukturen, die in diesem Rahmen zum Einsatz kommen. Erstaunlicherweise hat das Fach nicht sehr viele unterschiedliche Simulationsverfahren entwickelt. Im wesentlichen werden kleine Grafiken, genannt Zeichnungen, und sehr kleine Skulpturen, genannt Modelle, verwendet, um Inhalte zu vermitteln und einzuüben. Dabei sind Aufgaben bei gegebenem Programm häufig in einem Maßstab von 1:200 zeichnerisch zu lösen, ergänzt durch Modelle in verschiedenen Maßstäben. Weder Wirkung noch Bedeutung dieser Darstellungsform werden grundlegend hinterfragt. Doch eines ist auffällig: Mit dieser Vorgehensweise entspricht der weit überwiegende Teil der Lehre einer Simulation des Wettbewerbswesens.

De facto handelt es sich dabei um einen nur sehr schmalen Ausschnitt der späteren Berufspraxis. Dass gerade diesem Aspekt die Hauptrolle in der Ausbildung eingeräumt wird, hängt nicht allein damit zusammen, dass die Lehrenden weit überwiegend im Wettbewerbswesen erfolgreiche Architekten sind. Natürlich ist der Wettbewerb ein gebräuchliches Akquiseinstrument, wenngleich mit abnehmender Bedeutung. Interessanterweise aber finden wesentliche, andere Anteile des späteren Berufsalltags kaum Eingang in das Studium. Wer zum Beispiel simuliert irgendwo Werkplanung? Wer Ausschreibungen oder Bauleitung? Wer gar partizipative Prozesse? Auf diese Aufgaben und Herausforderungen werden Studierende im Allgemeinen noch nicht einmal in Wahlfächern oder Seminaren vorbereitet. Dieses Defizit entspringt noch nicht einmal der grundsätzlichen Weigerung vieler Lehrenden, „für einen Markt auszubilden“. Es entspricht ganz einfach deren beruflichem Selbstbild: Der Architekt als Entwerfer von Neubauten, der seine Aufträge über Wettbewerbe erhält.

Im Zusammenhang des hier zu behandelnden Themas allerdings stellt sich die Frage: Was, wenn sich die Simulation von Wettbewerben für die Lehre des Umbaus gar nicht eignet? Was, wenn die spätere Arbeit in diesem Bereich ganz andere oder noch weitere Fähigkeiten voraussetzt? Dafür spricht vieles.

Schon in der Praxis sind Umbauprojekte häufig nur schwer im Rahmen von Wettbewerben zu beurteilen. Ist man doch dabei besonders stark fixiert auf die eingangs beschriebene „große Idee“. In der Folge werden solche Verfahren im Bereich des Umbaus meist aufgrund eines bestimmten Details entschieden, das sich bei der weiteren Bearbeitung möglicherweise als gar nicht so bedeutsam herausstellen wird. Die tatsächlich für das Gelingen erforderliche Tiefenschärfe aber zeigt sich in Wettbewerben nur selten. Hinzu kommt, dass sich der geplante Eingriff in den Bestand nur schwer darstellen lässt. Natürlich existieren technische Hilfsmittel, wie beispielsweise Rot-Gelb-Pläne. Trotzdem ist es ein schwieriges Unterfangen, eine Darstellung zu ersinnen, die die vorgeschlagenen Maßnahmen wirklich beurteilbar macht. Jeder, der schon einmal als Entwurfsverfasser an einem Umbauwettbewerb teilgenommen hat, weiß, wovon ich spreche. Der hier zutage tretende Mangel hat vermutlich auch damit zu tun, dass seit der Moderne keine echte architektonische Umbautradition mehr existiert.

Weit über die beschriebenen technischen Probleme hinaus tut sich mit jedem Umbau die Frage auf, wie mit den im Gebäude gespeicherten Erinnerungen umzugehen sei. Spätestens daran wird deutlich, dass der Vorbildungsgrad des Verantwortlichen mehr leisten müsste, als die heute übliche Bachelorausbildung vermittelt. Die Befähigung, sich innerhalb nicht selbst gewählter Referenzräume zu bewegen und trotzdem noch eigene Beiträge zu leisten, fußt auf anderen Voraussetzungen als das Originalitätsstreben, das dem zu Kreativität verpflichteten Architekten suggeriert, man könne alles lösen, wenn man es nur wolle.

Dass die Lehre vom Umbau meistens an Denkmalpflege gekoppelt ist, löst das Dilemma nicht, sondern macht die Sache eher noch schwieriger: Schließlich hat diese Disziplin einen ganz anderen Zugang zum Bestand, als ihn der mit der konkreten Bauaufgabe befasste Architekt in vielen Fällen haben muss. Erneut spiegelt sich hier die Vernachlässigung des Themas. Seit der Nachkriegszeit scheint Umbau eben nur im Bereich der Denkmalpflege interessant zu sein. Bis heute wird dieser innerhalb des eigentlichen Fachs eher gemieden: Dieses Bild wandelt sich nur sehr langsam. Auch Studenten wählen relativ klar definierte Umbauthemen wider aller Vernunft wesentlich zögerlicher, als sich etwa an den Entwurf eines Hauses in den Tessiner Bergen für einen Mäzen zu wagen. Fertige Architekten verhalten sich nicht viel anders: Auch sie ziehen der vermeintlich unattraktiven, weil eingeschränkteren Bauaufgabe die vermeintlich freiere vor.

Angesichts der beschriebenen Widerstände lässt sich bereits erahnen, dass die Emanzipation der Umbaulehre nicht mit einem großen Befreiungsschlag zu haben sein wird. Bisher lassen sich die einschlägigen Lehrstühle in Deutschland an einer Hand abzählen, im benachbarten Ausland muss man mit dem Zählen gar nicht erst anfangen. Man wird sich dem Thema – wie im Umbau selbst – in kleinen Veränderungen und Verschiebungen annähern müssen. Dabei geht es auch um ein Nachdenken über den Einsatz von Simulationen in der Lehre. Ein Nachdenken, das letztendlich auf das gesamte Fach positiv ausstrahlen könnte. Im Folgenden möchte ich ein paar Denkansätze skizzieren:

1:1 Situationen

Auf diesem Gebiet kann man sehr viel von den Designern lernen, die ihre Studenten immer wieder in Situationen bringen, in denen es nicht um Stellvertreter, sondern um die Sache selbst geht. Im Architekturstudium sind solche Gelegenheiten allerdings ungleich schwieriger herzustellen. Meist muss man sich auf einen einzelnen Aspekt beschränken. Papierene Fachwerkträger mit Schokoladetafeln als Gewichte zum Einsturz zu bringen, ist eher etwas für Erstsemester. Danach bleiben Versuche, Studentenentwürfe bauen zu lassen, bisher die Ausnahme. Entsprechende Projekte sind derzeit auf sehr einfache Gebäude, beispielsweise in Entwicklungsländern, beschränkt. Im Ansatz aber stellen sie eine sehr interessante Variante dar, die gerade unter dem Aspekt Umbau beobachtet werden sollte.

Unmittelbarkeit

Beim Bauen im Bestand entstehen die besten Lösungen häufig aus einer bautechnischen Beschränkung heraus. Das Akzeptieren dieser Beschränkung und der produktive Umgang damit sind ein wesentlicher Teil der Lösung. In anderen Bereichen der Architektur gilt dies natürlich auch, dort ist es aber eher möglich, ohne die entsprechende Erkenntnis auszukommen. Eine angemessene Umbaulehre muss viel mehr Begegnung mit Bestand ermöglichen als die Neubaulehre bieten kann. Sie muss erfahrbar machen, dass Architektur nichts abstraktes, sauberes ist. Die Realität einer Baustelle ist meist nicht so, wie man sie sich wünscht. Stärker zu wünschen führt da nicht weiter. Was hilft, ist die Fähigkeit, die Wünsche den Gegebenheiten anzupassen. Um das zu lernen, müssen die Studenten Orte und Gebäude wiederholt besuchen. Das Haus in den Tessiner Bergen ist dafür schon rein geographisch nicht geeignet.

Diskontinuität

Möglicherweise müssen wir uns von dem Ideal des perfekt ausgearbeiteten Entwurfs verabschieden. Vielleicht lassen sich die Skills, die man zum Umbauen braucht, viel besser außerhalb der gültigen Routine des kontinuierlichen Verfeinerns von Projekten einüben. Unter Umständen könnte ein Konzept in 1:500, gefolgt von einem 1:1 Detail und einem 1:20 Innenraummodell in Hinblick auf die hier benötigte komplexe Denkweise die aussichtsreichere Simulation darstellen. In der Folge entstünde allerdings ein Problem, unter anderem für die Bewertung: Die eine große, beeindruckende Abgabe müsste ausfallen.

Modell

Die Frage, ob man Umbauen besser an Modellen lerne, ist interessant, aber nur schwer zu beantworten. Gewiss ist, dass das wettbewerbsübliche Rendering für diesen Zweck zu viele Beschränkungen aufweist. Eine hilfreiche Fortentwicklung des Lehrvokabulars stellen die vielerorts gepflegten Innenraummodelle dar. Gerade wenn sie in einem großen Maßstab gefertigt werden, legen sie aber leider die Möglichkeit nahe, etwaige Probleme allzu leicht mit Modellbaumaßnahmen zu lösen. Die Komplexität des tatsächlichen Sachzwangs wird dadurch eher verschleiert. Die Arbeit mit Photographien und Collagen dagegen bildet ein bisher kaum untersuchtes Feld. Als eher experimenteller Ansatz wäre etwa eine Kombination von Collagen und Modellen denkbar.

Programmkompetenz

Mit Andreas Müsseler (s. der architekt 3/16 „umbau als chance“, Seite 24 – 27) lässt sich in Umbauprojekten der Bestand als gleichberechtigter Partner neben Bauherren und Architekten begreifen. Dafür ist es notwendig, nicht wie in Neubauprojekten ein gegebenes Raumprogramm abzuarbeiten, sondern vielmehr die durch die baulichen Voraussetzungen gegebenen Möglichkeiten zu beschreiben und weiter zu entwickeln. Entsprechende Kompetenzen könnten eingeübt werden, indem die Studierenden selbst Nutzungsvorschläge ausarbeiten. Zu befürchten ist jedoch, dass dabei zunächst unrealistische Ideen vorgetragen würden. Die Suche nach einer realistischen Nutzung könnte dann so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass die eigentliche Arbeit auf einen recht konzeptionellen Ansatz reduziert werden müsste.

Gegebener Referenzraum

Beim Bauen im Bestand ist der Entwurf durch das vorhandene Gebäude bestimmt und damit stärker determiniert, als das bei einem Neubau der Fall ist. Die Wahl der Möglichkeiten ist eingeschränkt. Das hat den Vorteil, dass über viele Dinge nicht mehr nachzudenken ist, gleichzeitig den Nachteil der notwendigen Einordnung in ein bestehendes System. Um eine entsprechende Situation zu simulieren, kann den Studierenden ein Referenzraum für ihren Entwurf vorgegeben werden. Das kann ein Stil, eine Atmosphäre, eine Konstruktionsart oder auch ein Material sein. Nach meiner Erfahrung führt diese Vorgehensweise zu sehr guten Ergebnissen. Entsprechende Aufgabenstellungen sind bei den Studenten allerdings nicht sehr beliebt, da sich nur die Stärksten unter ihnen dadurch nicht eingeschränkt fühlen.

Im Rhythmus des Semesters

Der Zeitbedarf für die Durchführung der meisten hier vorgeschlagenen Simulationen ist erheblich. Sollen sie zu vergleichbaren Ergebnissen führen wie Neubauentwürfe, lassen sie sich nicht in den gegebenen Semesterrhythmus integrieren. Könnte man dagegen einen längeren Zeitraum für die Projektarbeit ansetzen, beispielsweise zwei Semester, ließen sich sogar verschiedene Simulationen kombinieren. Die Ergebnisse wären mit Sicherheit überraschend anders und auch besser. Das Bachelor/Master-System böte eigentlich die Möglichkeit einer solchen Umstellung. Derzeit allerdings ist dieses nach dem Vorbild der Semesterwochenstunden eines über drei Monate hinweg getakteten Diplomstudiums organisiert. Insofern müsste es über kurz oder lang zu einer Anpassung der Lehre an die neuen Studienformate kommen.

Kaum einer der hier vorgetragenen Vorschläge lässt sich kurzfristig realisieren. Sie setzten eine komplette Neuorganisation des Studiums, gerade auch hinsichtlich seiner didaktischen Inhalte voraus. Genau damit werden wir uns aber längerfristig beschäftigen müssen, wenn wir dem Thema „Umbau“ in der Lehre wirklich gerecht werden wollen.

So poetisch das vorangestellte Zitat von Antoine de Saint-Exupéry auch sein mag: Bezogen auf den Gegenstand meiner Ausführungen stellt sich die Frage, ob die Sehnsucht allein genügt und natürlich, welches Meer gemeint ist… Selbst wenn man sich dagegen entscheidet, für einen Markt auszubilden: Irgendwann wird die Arbeit eingeteilt, und dann sollten unsere Studenten dabei sein.

Prof. Dipl.-Ing. Andreas Hild (*1961) studierte Architektur an der ETH Zürich und der TU München. 1992 gründete er zusammen mit Tillmann Kaltwasser das Büro Hild und Kaltwasser Architekten. Seit 1999 in Partnerschaft mit Dionys Ottl: Hild und K Architekten. Nach verschiedenen Lehraufträgen und Gastprofessuren wurde Hild 2013 auf die Professur für Entwerfen, Umbau und Denkmalpflege an der TU München berufen. Andreas Hild ist Mitglied des Redaktionsbeirats dieser Zeitschrift, er lebt und arbeitet in München.

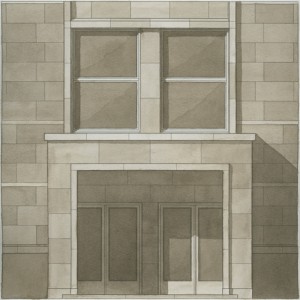

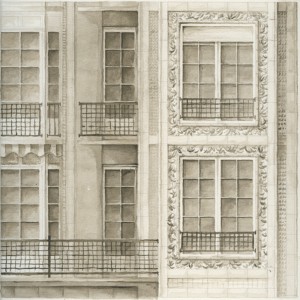

Abbildung:

Alle Aquarelle entstanden im Rahmen der Ausbildung am Lehrstuhl für Entwerfen, Umbau und Denkmalpflege von Andreas Hild an der TU München.