Die Stadt als psycho-soziales Phänomen

Dipl.-Ing. Frauke Burgdorff (*1970) studierte Raumplanung in Kaiserslautern und Dortmund. Im Anschluss arbeitete sie unter anderem als Stadtplanerin in Antwerpen, Zukunftsforscherin in Gelsenkirchen und für die Konzeptentwicklung der Euregionale in Aachen. Im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen baute sie die Initiative Stadtbaukultur NRW auf und leitete das Europäische Haus der Stadtkultur. Ab 2006 hat sie als Vorständin die Montag Stiftung Urbane Räume gAG in Bonn aufgebaut und geführt. In dieser Zeit wirkte sie auch als Geschäftsführerin der Urbane Nachbarschaft Samtweberei gGmbH. 2016 gründete sie die Agentur „Burgdorff Stadt“ für kooperative Stadtentwicklung, mit der sie deutschlandweit für Kommunen und Wohnungsunternehmen tätig war. Seit 2019 ist sie Beigeordnete für Planung, Bau und Mobilität der Stadt Aachen. Mit Frauke Burgdorff sprach Andreas Denk.

Andreas Denk: Können Sie sich an Ihr erstes bewusstes Großstadterlebnis erinnern?

Frauke Burgdorff: Meine Großtante hat uns Kindern zur Konfirmation eine Woche in Berlin geschenkt. Tante Liselotte lebte in Neukölln und war in der Nachkriegszeit Sprachkorrespondentin bei den amerikanischen Besatzungstruppen. Sie war eine bescheidene Frau. Sie hat sich außergewöhnlich intensiv für ihre Stadt interessiert und mich an Orte geführt, die sie spannend fand. Ich weiß noch genau, wie ich mit ihr im Doppeldeckerbus gesessen habe. Wir sind zusammen zu Bruno Tauts „Onkel Toms Hütte“ in Zehlendorf gefahren und in die Gropiusstadt. Ich war mit ihr in Hans Scharouns Philharmonie, und wir haben uns die Staatsbibliothek angesehen. Das war ein großes Geschenk. Ich bin nicht in einem Architektenhaus geboren, mein Vater hatte eine mittlere Landwirtschaft, meine Mutter war Landfrauenberaterin und Hauswirtschaftslehrerin. Wenn es überhaupt einen Anlass gab, mich mit Stadtplanung zu beschäftigen, dann war es diese Woche mit Tante Liselotte in Berlin.

Aber das war nicht der Anlass, warum Sie sich später professionell mit der Stadt beschäftigt haben…

Das passierte zufällig. Ich wollte nach der Schule etwas mit Bezug auf Umweltschutz studieren. So bin ich auf das Studium der Raum- und Umweltplanung in Kaiserslautern gestoßen. Dass das Fach etwas mit „Raum“ zu tun hat, habe ich erst später gemerkt. Ich habe also nie davon geträumt, Stadtplanerin zu werden. Ich wusste damals nicht einmal, dass es den Beruf gibt. Um so erstaunlicher, dass es sich heute so anfühlt, als hätte ich nie etwas anderes machen sollen.

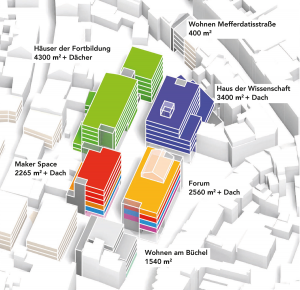

Altstadtquartier Büchel, Aachen, Leitnutzung „Wiese“, Entwicklungspotenzial Erdgeschoss , Team: De Zwarte Hond (Matthias Rottmann, Lennart Senger) / Stadt Aachen (Synke Mesenholl, Michaela Gude-Starke, Karen Roß-Kark)

Können Sie Ihre frühen Stadtwahrnehmungen mit den Beobachtungen vergleichen, die Sie heute machen?

In meiner Wahrnehmung haben sich zwei Perspektiven verstärkt. Zunächst habe ich in Kaiserslautern sehr viel durch das Entwerfen über den konkreten Stadtraum gelernt. Der städtebauliche Entwurf als Aneignungsprozess des Raums. Und ich habe in Dortmund gelernt, Stadträume vielschichtiger wahrzunehmen. Ich habe – insbesondere im Ruhrgebiet, wo ich nach dem Vordiplom studiert habe – gelernt, die Stadt als Bewegung, als Netz zu begreifen. Dort scheitert man mit dem Versuch, sich an Achsen und Zentren zu orientieren, aber man findet seinen Weg ganz gut, wenn man die Stadt als Teppich mit spezifischen Strukturen versteht. Für diese Sicht auf die Stadt war das Ruhrgebiet sehr lehrreich.

Welche Einflüsse haben Sie besonders geprägt?

Eine wichtige Station war Antwerpen, wo ich in einem Stadtplanungsbüro gearbeitet habe. In Belgien war man damals ganz am Anfang bei der Behandlung von Stadt- und Raumordnungsthemen. Ich durfte in einem Büro arbeiten, das als Pionier im Bereich Stadtplanung und Raumordnung tätig war. Wir haben viele Strukturkonzepte – vergleichbar mit integrierten räumlichen Entwicklungskonzepten – erarbeitet, was in Belgien absolut ungewöhnlich war. Der andere, unverstellte, nicht-technokratische Blick der Belgier auf großräumige Entwurfsprozesse, der sogar freier war als in den Niederlanden, war für mich sensationell.

Das „wilde Denken“ der belgischen Stadtplaner war wahrscheinlich befreiend, weil es so unterschiedlich war zum institutionellen Städtebau der Bundesrepublik.

Ja, es ging nicht darum, die Stadt vom technisch Möglichen oder vom idealtypischen Entwurf her zu denken, sondern erst einmal zu versuchen, überhaupt Zugang zur jeweiligen Stadtidee zu organisieren und Verbindungen herzustellen. Belgien war sehr prägend für die Art und Weise, wie ich heute arbeite. Ein zweiter prägender Faktor war die Zukunftsforschung, für die ich mich zwei Jahre mit Raum-Zeit-Beziehungen auseinandergesetzt habe. Die Zeitgeographie von Städten war für mich eine weitere große intellektuelle Entdeckung.

Was haben Sie da gemacht?

Ich habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sekretariat für Zukunftsforschung verschiedene Wirtschaftszweige daraufhin untersucht, welche Raum-Zeit-Geographien sie auslösen. Dabei waren insbesondere die damals neuen Callcenter als Netzwerk mein Thema. In dieser Zeit bin ich auch dem Soziologen Wilhelm Heitmeyer begegnet, dessen Fragen nach Armut und Gerechtigkeit mich sehr beeinflusst haben.

Altstadtquartier Büchel, Aachen, Leitnutzung „Wiese“, Visualisierung, Team: De Zwarte Hond (Matthias Rottmann, Lennart Senger) / Stadt Aachen (Synke Mesenholl, Michaela Gude-Starke, Karen Roß-Kark)

Später haben Sie die Initiative „Stadtbaukultur“ des Landes Nordrhein-Westfalen wesentlich mit aufgebaut. Das hat bis heute Auswirkungen…

Die Arbeit für die „Stadtbaukultur“ war eine wichtige Erfahrung. Das Thema war neu, auf Bundesebene gab es so etwas noch nicht. Ich durfte im Dialog mit dem Ministerium vieles so machen, wie ich es für sinnvoll erachtete und wenn ich es nicht durfte, habe ich nicht immer nachgefragt. Tatsächlich: Große Teile meines heutigen Netzwerks stammen aus dieser Zeit. Dann hat mich Carl Richard Montag für seine Stiftung nach Bonn geholt. Er war als Mensch eindrucksvoll. Als ich meinen Vertrag unterschrieb und nach meiner Zeichnungsberechtigung fragte, hat er sich breit lächelnd vor mich hingestellt und gesagt: „Frau Burgdorff, wenn Sie mich schon betrügen wollen, dann wenigstens in großem Stil.“ Montag hat mir beigebracht, die Dinge auf den Kopf zu stellen, andersherum zu denken. Dafür bin ich ihm heute noch sehr dankbar. Bei der Montag-Stiftung konnte ich die Bildungslandschaft Köln-Altstadt-Nord mit anschieben und die Leitlinien für den Schulbau in Deutschland mit dem BDA entwickeln, ich durfte gemeinsam mit Henry Beierlorzer die Samtweberei in Krefeld neu erfinden, in Köln-Kalk Fragen der sozialen Stadtentwicklung und der Rolle der Wohnungswirtschaft darin neu debattieren, das ganze Thema „Neue Nachbarschaft“ initiieren und das „Immovielien“-Netzwerk gemeinsam mit vielen anderen gründen: Das waren elf irre, produktive Jahre. Im Gegensatz zu Carl Richard Montag, der immer selbst entwerfen wollte, hat es mir genügt, die Dinge einzufädeln und den Entwerfern Raum zu geben. Dieses Vertrauen habe ich immer zurückbekommen: Wenn ich mir heute die Gebäude von Gernot Schulz Architekten für die Bildungslandschaft in Köln anschaue, geht mir das Herz auf. Das ist nicht nur Schulbau, das ist Städtebau. Dafür den normativen und organisatorischen Grundstein gelegt zu haben, ist schon ziemlich cool.

Sind diese Erfahrungen ein Grund gewesen, warum man Sie in Aachen so gerne haben wollte?

Deswegen kannte man mich. Es waren allerdings Bürgerinnen und Bürger der Stadt, nicht die Stadt selbst und auch nicht ein Headhunter, die mich gefragt haben. Deshalb habe ich mich auch beworben. Aber es gab natürlich Gegner, weil ich keine nominelle Stadtplanerin bin. Ich habe auch kein Referendariat. Als ich mit allen planungspolitischen Sprechern und dem Oberbürgermeister in der Vorstellungsrunde war, ist deutlich geworden, dass Aachen jemanden wollte, die daran glaubt, dass die Dinge gelingen können. Und nicht, weil ich es selbst machen kann, sondern weil ich etwas gemeinsam mit anderen voranbringen und weil ich gut moderieren kann.

Inwieweit können Sie bei Ihrer Tätigkeit als Stadtbaurätin auf die Erfahrungen zurückgreifen, die Sie an Ihren früheren Stationen gemacht haben?

Das Gelingen der früheren Projekte gibt mir Sicherheit. Ich bin seit etwas mehr als eineinhalb Jahren in Aachen. Obwohl noch nichts von dem gebaut sein kann, was ich angestoßen habe, bekomme ich aus der Stadtgesellschaft und aus der Politik viel Feedback: „Seitdem Sie da sind, haben wir das Gefühl, dass wir wieder etwas gestalten können.“ Es gibt eine Perspektive. Aber es gibt auch die Rückmeldungen: Sie sind sehr fordernd und der beständige Dialog kann auch anstrengend sein.

Altstadtquartier Büchel, Aachen, Leitnutzung „Wissen“, Nutzungsbausteine, Team: Studio Schultz Granberg (Joachim Schultz-Granberg, Daniel Heuermann, Anna Nötzel) / Stadt Aachen (Gaby Hens, Jan Kemper)

Können Sie Ihr Vorgehen an einem Beispiel beschreiben?

In Aachen gab es zum Zeitpunkt meines Amtsantritts zwei wichtige Projekte: den Ausbau des Campus West der RWTH und das Parkhaus „Am Büchel“ mitten in der Stadt, das schon 1989 abgerissen werden sollte. Der Oberbürgermeister erklärte mir die Situation persönlich und zeigte mir einen von ihm selbst skizzierten Entwurf für ein viergeschossiges Haus mit einem Mix aus Luxusappartements und preisgünstigen Wohnungen, das er sich anstelle des Parkhauses vorstellte. Ich wusste, dass an dieser Situation schon mehrere Wettbewerbe und einige Investoren mit starren Zukunftsbildern gescheitert waren. Deshalb musste ich ihn bremsen und habe mich stattdessen für ein prozessuales Vorgehen ausgesprochen, bei dem die Stadtgesellschaft miteinbezogen werden sollte. Die Situation wurde immer schwieriger, weil sich viele Fachleute und Kollegen mit eigenen Entwürfen und Vorschlägen beteiligen wollten, die ich im Vorfeld abwehren musste. Ich hatte die Befürchtung, dass hier wieder ein gutgemeinter Entwurf entsteht, der dann im Nachhinein mit Inhalt gefüllt werden muss – oder eine symbolische Architektur, an der sich die Stadt womöglich finanziell und kulturell verheben könnte. Ich wollte vielmehr, dass die Stadtgesellschaft den Entwurf für den neuen Büchel selbst zuwege bringt. Dafür haben wir eine Planungswerkstatt ins Leben gerufen, bei der drei Entwurfsteams unterschiedliche Aufgaben bearbeitet haben. Im Hintergrund schlummerten zahlreiche überlagerte bauplanungsrechtliche Instrumente, das Prostitutionsschutzgesetz, die Archäologie, das Thermalwasser, der sterbende Einzelhandel und die Polizei: ein hyperkomplexes Projekt! Ich habe die mögliche Geschichte des Quartiers intuitiv und ganz einfach erzählt: „Wir brauchen viel Frequenz an diesem Ort, wir brauchen eine brillante Architektur, und wir haben drei Themen: Wissen, Wohnen und Wiese.“ Diese Reduktion von Komplexität hat alle erleichtert, weil die Situation auf einmal wieder handhabbar erschien. Im weiteren Verlauf haben wir für die Aktion „Stadtmacherinnen“ interessierte Bürger eingeladen, sich auf ein Stück des Büchels mit einer guten Idee zu bewerben. Die Resonanz war großartig, das hatten sich die Aachener selbst nicht zugetraut. Wir hatten 88 Rückmeldungen von Immobilienentwicklern, Einzelhändlern, Baugemeinschaften, sozialen und kulturellen Initiativen. Die Hälfte waren wirkliche Stadtmacherinnen und die andere Hälfte Ideengeberinnen. Das Projekt war auch für mich völlig neu, wäre aber ohne die Erfahrungen bei der Bildungslandschaft Köln und aus der Krefelder Samtweberei nicht möglich gewesen: Man kann und muss nicht jedes Projekt vom Ende her denken.

Wie ist der Stand heute am Büchel?

Ich glaube, wir haben den Durchbruch gemeinsam mit der Politik und den Kolleginnen und Kollegen geschafft. Es gab schließlich eine einstimmige Entscheidung im Rat, alle Parteien haben sich jetzt für eine städtebauliche Grundidee entschieden – nämlich in das Herz des Projekts eine Wiese, einen öffentlichen Freiraum zu stellen. Das Parkhaus wird gerade abgerissen – im Oktober ist es gänzlich verschwunden. Hier entsteht jetzt ein neues Altstadtquartier – aber ohne Rekonstruktionen.

Altstadtquartier Büchel, Aachen, Leitnutzung „Wissen“, Visualisierung: Blick auf das Forum, Team: Studio Schultz Granberg (Joachim Schultz-Granberg, Daniel Heuermann, Anna Nötzel) / Stadt Aachen (Gaby Hens, Jan Kemper)

Kann es sein, dass sich die Mentalität der Stadtgesellschaft und damit die Voraussetzungen der Planung in der Stadt so verändert haben, dass inzwischen prozessuale Planungen besser funktionieren als die standardisierten Verfahren der institutionellen Stadtplanung?

Ich glaube schon. Wir bewegen uns mit dem für Aachen pionierhaften Projekt in einer Familie mit anderen, ähnlichen Vorgehensweisen. Die städtebaulichen Vorreiter waren – jeweils auf der Basis zivilgesellschaftlicher Ideen und konzeptioneller Vorarbeit in der Verwaltung – zum Beispiel Teleinternetcafe mit dem Projekt für das Kreativquartier in München und ihrem Städtebau am Haus der Statistik, oder BeL mit der prozesshaften Planung für die ESSO-Häuser in St. Pauli, aus denen das Paloma-Quartier wird, oder der Industriehalle in Köln-Kalk. Dazu kommen viele Genossenschaftsprojekte – alles zusammen ein großer Teppich, auf dem ich stehe, mit einem dazugehörigen Netzwerk, das ich mir über die Zeit erarbeitet habe. Ich weiß um die Kraft, aber auch um die Gefahren, die in partizipativen Projekten liegen. Solche Vorhaben lassen sich nur aus der Logik der jeweiligen Stadt heraus entwickeln, es gibt keine Blaupause. Aachen hat ganz andere bürgerliche Kräfte als Berlin oder Hamburg. Das Lebensgefühl in den Städten ist unterschiedlich – und entsprechend verschieden ist auch das Bild, das die Bürgerinnen und Bürger selbst von ihrer Stadt haben.

Ist das der Kern einer Eigenlogik der Städte, wie Martina Löw es nennen würde?

Ich finde den Begriff Eigenlogik doppelt gemoppelt, aber natürlich gib es so etwas wie eine typische soziale Logik der Stadt. Der Historiker Lothar Gall hat in den 1990er Jahren eine Serie von Dissertationen betreut, die die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft in deutschen Großstädten wie Frankfurt, Köln, Augsburg oder Dortmund untersucht haben. Besonders interessant erscheint mir Köln mit seinen verschiedenen Vereinen und Vereinigungen und mit der Art, wie sich dort über die Jahrhunderte Grundbesitz strukturiert hat. Wenn man den Kölner Stadtgrundriss mit denen von benachbarten Residenzstädten wie Bonn, Düsseldorf oder Aachen vergleicht, sieht man sofort, wie die Eigentumsverhältnisse zum Teil einer Stadtkultur geworden sind und damit auch die politische Kultur einer Stadt prägen. Köln hat sich im Gegensatz zu den anderen, eher höfischen Städten nahezu basisdemokratisch entwickelt – und ist auch deshalb bis heute schwer aus der Spitze heraus zu steuern.

Sie denken also die Stadt als Bestand von Strukturen, die Teile einer bürgerlichen Gesellschaft abbilden?

Ja, so kann man es sagen. Wenn man eine Stadt mit den Menschen gestalten und ihnen nichts überstülpen will, muss man diese Strukturen kennen. Ich könnte nicht die Baudezernentin einer Stadt sein, in der man von mir erwartet, dass ich hauptsächlich Greenfield- und Brownfield-Projekte für die Industrie-4.0-Entwicklung konzipiere. Die Aufgabe in Aachen passt zu mir. Ich betreue auch Konversionsgebiete, muss aber vor allem im Bestand arbeiten – mit den Menschen und mit den Kräften, die da wirken. Dafür braucht man eine andere Professionalität, andere Talente als zum Beispiel in Hamburg für die Hafen City.

Altstadtquartier Büchel, Aachen, Leitnutzung „Wohnen“, Rahmenplan Erdgeschosse, Team: bogevischs buero (Rainer Hofmann, Magdalena Müller) / Stadt Aachen (Christiane Schwarz, Angelika Hildersperger)

Haben Sie im Laufe Ihrer bisher relativ kurzen Arbeitszeit in Aachen ein Ideal der Stadt entwickelt, auf das Sie gerne hinarbeiten würden?

Das Ideal ergibt sich weniger als formal-räumliches Bild einer Städtebauerin, sondern vielmehr aus meiner Tätigkeit als Mobilitätsdezernentin. Ich habe die Vorstellung einer Stadt des Schlenderns als Idealbild, eine gelassene Stadt, die mit ihren Wunden und Unzulänglichkeiten entspannt umgeht, eine Stadt, die nicht jede Veränderung des Gewohnten als Untergang des Abendlandes deklariert. Aachen soll sich entspannen, Projekte erwarten und abwarten, wie sie wirken. Ich würde die Aachener gerne mit der neuen Option versöhnen, Stadt entwickeln zu können. Und solche neuen Projekte wird es auch in der Innenstadt geben: Nach dem „Büchel“ müssen wir das Problem des Bushofs angehen, wir müssen für die östliche Innenstadt, die wir uns jetzt vornehmen werden, eine ganz eigene Sprache erfinden, damit Aachen am Ende zwei Herzen hat und nicht nur eines. Ich möchte, dass dieser Teil der Stadt, der für die Aachener nicht so recht dazugehört, einen ganz eigenen Charme entwickelt, eine eigene Schönheit, eine eigene Beziehung zu seinen Bürgerinnen und Bürgern.

Mit welchen Mitteln wollen Sie das bewirken?

Für die Transformation der Innenstadt werden alle kommunalen Gewerke benötigt. Wir legen gerade ein neues Stadtentwicklungskonzept für die Innenstadt auf. Dann werden wir wahrscheinlich vorbereitende Untersuchungen durchführen, als Basis für eine Sanierungssatzung. Neben diesem „förmlichen“ Angang kommt unser sehr aktives City Management, das auf der kommunikativen Ebene des „Mitnehmens“ und Mitgestaltens arbeitet. Und schließlich brauche ich noch ein paar Eigentümerinnen, die wissen, dass sie ihre eigene Lage zerstören, wenn sie nicht mitziehen. Also: Planungsrecht schaffen, immobilienwirtschaftliche Mitspielerinnen und Mitspieler finden, Überzeugungsarbeit in der Stadtöffentlichkeit leisten. Immer Hand in Hand mit den Themen der anderen Beigeordneten – Kultur, Wirtschaft, Wohnen, Finanzen, Sport.

Was halten Sie von den gegenwärtigen Instrumentarien der Bürgerbeteiligung? Taugen Sie für Ihre Arbeit oder besteht Erneuerungsbedarf?

Mit den „klassischen“ Formen der Bürgerbeteiligung komme ich nicht so gut zurecht. Ich komme sehr gut klar mit gemeinschaftlichen Prozessen, bei denen Bürgerinnen, Verwaltungsleute und Unternehmerinnen miteinander auf Augenhöhe um die beste Lösung ringen. Eine gute Ebene dafür sind Werkstätten, die wir – meinen Kolleginnen und Kollegen sei Dank – inzwischen auch mit digitalen Formaten handhaben können. Aachen hat einen eigenen YouTube-Channel, auf dem wir eine Informations- und Beteiligungsveranstaltung nach der anderen fabrizieren. Das macht großen Spaß und hat Sinn, weil wir viel mehr Leute als mit traditionellen Formaten erreichen. Wir müssen unterscheiden zwischen Information und Konsultation, wenn es nur um Sachverhalte oder das Einholen einer Meinung geht – und Koproduktion, bei der es um das Ausloten gemeinsamer Ideen geht. Bei der Koproduktion und Kooperation können wir noch besser werden.

Ist die Bürgermitbestimmung über das Internet die allheilende Lösung? Sind nicht auch persönliche Begegnungen und Auseinandersetzungen mit den Bürgern wichtig?

Schlussendlich können wir die Probleme nicht durch Formate lösen. Es ist wichtig, dass man seine Methoden kennt, aber wenn mehr über die Methode erzählt wird, als über den Inhalt, stimmt etwas nicht. Ein guter Lehrer hat fünf, sechs intuitive Methoden, die er virtuos variieren kann. So ist es auch bei der Stadtplanung: Es ist immer ein Sample, ein Zusammenfügen von unterschiedlichen Methoden und Formaten. Dabei gibt es nur eine richtige Situation oder eine falsche. Ich bin Autodidaktin auf diesem Feld, aber ich glaube, dass es helfen würde, wenn unsere Studierenden das Handwerkszeug dazu lernen, aber nicht, um Methoden und Formate zu kopieren, sondern um wie gute Handwerker ihren eigenen Stil, ihr eigenes Ding zu entwickeln. Denn auch bei Beteiligungsprozessen gibt es ein entwerferisches Moment. Ich designe in meiner Berufspraxis Prozesse, sie entwickeln sich zum Teil aus mir heraus. Dieses Prozessdesign gehört zu einer Professionalität, die man in meinem Beruf haben muss.

Spielt die Idee der Authentizität in Ihrer Berufsauffassung eine Rolle? Ist sie Teil Ihres Rollenbildes, indem Sie vermitteln, immer Sie selbst zu sein?

Ja, ich bin bei mir. Ich war aber immer auch Brückenbauerin. Dabei ist es wichtig, nicht ständig die Position zu wechseln, um glaubwürdig zu bleiben. Die Leute wissen, was sie an mir haben. Das habe ich ihnen auch gesagt, als ich mich in Aachen beworben habe: „Sie bekommen Frauke Burgdorff, wenn Sie mich wählen, aber auch ganz und nicht nur halb.“ Und das versuche ich, in meinem Beruf zu leben.

Wir konstatieren schon seit vielen Jahren eine kontinuierliche größere Abhängigkeit der Stadtplanung von wirtschaftlichen Faktoren, was sich mitunter in der Unterordnung von stadtplanerischen Belangen unter die Interessen der Wirtschaftsförderung zeigt.

Wie ist das in Aachen, und wie kommen Sie damit klar, ohne sich zu verbiegen?

Für mich ist auch Wirtschaft ein sozialer Prozess…

Altstadtquartier Büchel, Aachen, Leitnutzung „Wohnen“, beispielhafte Illustration, Team: bogevischs buero (Rainer Hofmann, Magdalena Müller) / Stadt Aachen (Christiane Schwarz, Angelika Hildersperger)

…aber für die Wirtschaft nicht immer…

…das kann stimmen. Aber wenn ich die Basis für wirtschaftliches Handeln suche, helfen mir weniger ökonomische Modelle als sozialwissenschaftliche und sozialpsychologische Analysen: Hier werden die Fragen nach dem Warum geklärt. Warum akkumuliert sich Kapital in bestimmten Unternehmen und Standorten, warum handeln bestimmte Investierende anders als andere? Um die 2010er Jahre hat mir eine Ökonomin – die Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom – diesen für mich neuen Zugang zur Ökonomie eröffnet: Verhaltenspsychologische und sozialpsychologische Momente, der individuelle Antrieb sind in der Wirtschaft stärker und prägender als alles Modellhafte. Ich sehe also in jedem wirtschaftlichen Handeln einen sozialen Prozess. In Aachen gibt es zwei, drei überregionale Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die kein Interesse mehr am Bauen oder an der Funktion der Stadt haben, aber das prägt nicht alles. Die meisten lokalen Akteure kann ich aus ihrer Biografie und ihrer Unternehmenskultur verstehen. Deswegen empfinde ich Stadtplanung in Aachen in dieser Zeit keineswegs als fremdgesteuert. Also: Ich habe nie Angst vor wirtschaftlichen Prozessen gehabt. Ich finde es allerdings entlarvend, wenn Unternehmen, Fonds oder ähnliche in Dinge investieren, für deren gedeihliche Entwicklung sie sich im Detail gar nicht interessieren. Wenn man einen Stadtteil kaputtmacht, weil man nicht investiert oder sehenden Auges fehlinvestiert, weil man nach fünf Jahren die Immobilie für die private Anlage gewinnbringend abstoßen kann, dann verbraucht man Städte und schädigt das Gemeinwesen. Das hat aber weniger mit Stadtplanung zu tun als mit der Art und Weise, wie wir Wirtschaft regulieren. Solche kurzfristigen und kurzsichtigen Investitionen sind nahezu kriminell und hinterlassen Wunden in der Stadt. Dagegen hätte ich gern eine Handhabe, eine ordnungspolitische und natürlich vor allem auch eine bodenpolitische.

Wie vermitteln Sie Bürgern schlechte Nachrichten, die ihr Leben in der Stadt angehen? Wie erklären Sie ihnen beispielsweise den Zwang zu mehr Nachhaltigkeit?

Ehrlich. Anders geht es nicht. Die schlechteste Nachricht sind natürlich die Anliegerkosten beim Straßenbau. Die übermitteln allerdings meistens meine Kolleginnen und Kollegen – und ich beneide sie nicht darum. Derzeit führen wir Debatten, bei denen das Fahrradfahren gegen die Verminderung des Parkraums steht. Die einseitig automobil geprägte Stadt muss ein neues Gleichgewicht finden zwischen motorisiertem und nichtmotorisiertem Individualverkehr. Das versuchen wir, den Leuten möglichst eingängig zu erklären. Meistens geben sie mir in der Sache recht. Ihren Parkplatz wollen sie trotzdem behalten. Da hilft nur, konkret sein, erklären, verhandeln, aushandeln – aber mit einer klaren Richtung.

Was macht die ökologische Entwicklung in Aachen? Jenseits des Autoverkehrs gibt es vieles, das sich im kommunalen Leben ändern muss. Auch da ist der Rat der Stadtbaurätin gefragt.

Aachen ist Klimanotstandskommune. Vor einem Jahr hat mein Kollege Markus Kremer mit seinen und meinen Teams ein integriertes Klimaschutzkonzept vorgelegt, das mit vielen Millionen Euro für die Bereiche Grün, Mobilität und im Bereich Gebäudeinvestition politisch ausgestattet wurde. Das Konzept greift jetzt von der Grüngestaltungssatzung über die Regenwasserversickerung bis hin zur richtigen Energieversorgung. Aachen ist weit vorne, was das angeht. Wenn das ambitionierte Ziel, die CO2-Emissionen bis 2030 zu halbieren, erreicht werden soll, dann muss jeder mitmachen.

In Aachen wird es also schöner und besser. Aber in welcher Stadt würden Sie am allerliebsten leben?

Nun bin ich erst einmal in Aachen verliebt. In meinem Herz bleibt aber immer ein Platz für Bochum. Und wenn ich mich inspirieren lassen will, geht es gerne nach Belgien. Mir gefällt dort diese ständige Tendenz zur Veränderung.

Prof. Andreas Denk (*1959) ist Professor für Architekturtheorie an der TH Köln und Chefredakteur dieser Zeitschrift. Er studierte Kunstgeschichte, Städtebau, Geschichte, Ur- und Frühgeschichte in Bochum, Freiburg und Bonn. Er ist ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Künste NRW in der Klasse Kunst. Andreas Denk lebt in Bonn und arbeitet in Köln und Berlin.